出品:科普中國

作者:Vivian

監制:中國科普博覽

現在,口罩已經成為日常生活中的必備單品。或許我們已經習慣了物美價廉的淺藍色長方形無紡布在病毒面前為我們搭建的防護屏障,認為小小一只口罩已經沒有什么科技進步的空間了。

但事實并非如此,一只高科技口罩的誕生,對于你我甚至地球而言,意義重大。

一次性醫用口罩

(圖片來源:VEER圖庫)

隔離病毒的是什么布?

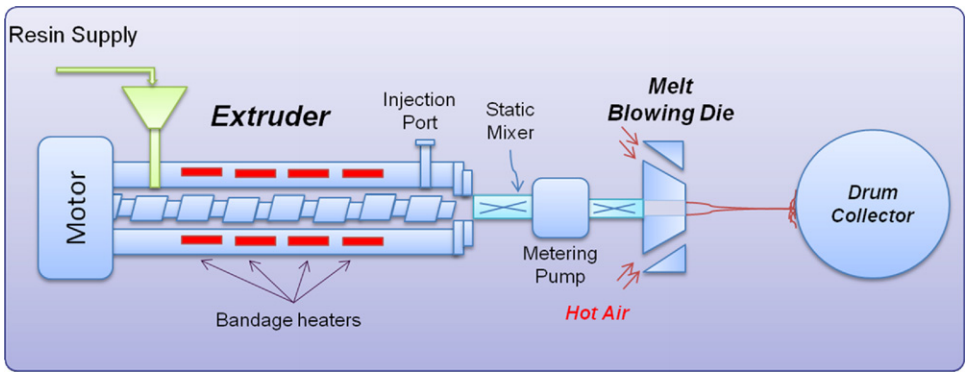

我們每天使用的一次性醫用防護口罩之所以能形成阻隔病毒的屏障,有賴于其中間層---熔噴布。簡而言之,熔噴布是一種塑料制品,是由石油工業產品聚丙烯加熱后,經熔噴工藝制成纖維后得到的。

而熔噴工藝,是過濾產品生產中普遍使用的工業技術,可以制造出直徑為2-20微米的聚丙烯纖維。經過后續駐極處理后,聚丙烯纖維還可以帶上電荷,當包含病毒的飛沫靠近時,它可以發揮“靜電神力”將它們吸附在表面,從而實現防護的效果。

聚丙烯熔噴布的纖維結構

(圖片來源:參考文獻2)

正是這些我們肉眼看不到的纖維結構,使得熔噴布成為防護病毒的“神盾”。因此聚丙烯在熔噴過程中形成的纖維尺寸就顯得尤為重要。

采用熔融指數更高的聚丙烯制成的熔噴布,具有直徑僅為0.1-2微米的纖維,比頭發絲還要細千倍,因此孔隙率更高,可以改善口罩的透氣性、降低過濾阻力。一方面提高對病毒的防護能力,另一方面也使得佩戴過程更加舒適。

不僅如此,更細的聚丙烯纖維意味著熔噴布的單位面積密度更低,可以降低口罩成品對不可再生的化石原料的消耗。

此外,聚丙烯十分穩定,在海洋環境中甚至需要400年才能降解。如果可以降低口罩中熔噴布的密度,就可以減少向環境輸出塑料垃圾的總量。

所以說,將聚丙烯纖維變得更細,以“開源”和“節流”雙管齊下,可以為地球大大減負。

聚丙烯纖維怎么變細呢?

如果我們可以像大圣指揮如意金箍棒一樣,口念“變細、變細、變細”就可以得到直徑更小的聚丙烯纖維,那可真是得來全不費工夫。但我們并沒有此等神通,不過倒也不必灰心喪氣,有高科技手段助力!

在利用熔噴技術制造聚丙烯纖維時,熔融的聚合物流體會經由噴嘴被注入高速氣體/空氣射流中。氣體射流的沖擊對聚合物流體產生強大的牽引力,使得纖維直徑迅速降低至遠低于噴嘴直徑的大小,而后被收集成自粘結網,從而生產微纖維。

熔噴過程示意圖

(圖片來源:參考文獻3)

熔噴設備的噴嘴可不簡單,上面分布著成百上千個孔洞,作為聚丙烯流體的出口。通過提高噴嘴上孔洞的數量以及優化它們在噴嘴上的分布,配合特定角度的導氣槽,就可以將聚丙烯纖維的平均直徑降低至300-500納米。

除了噴嘴,或許還可以在聚丙烯上做做文章。在熔噴過程中,聚丙烯原料需要加熱從固體變成熔融態,就像黏糊糊的流體一樣。而提高溫度,可以降低聚丙烯流體的粘度,也就使得它的流動性更好,在氣流作用下受力能獲得更細的纖維。

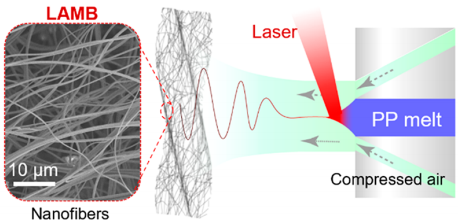

然而,升高溫度是有限制的,那就是要避免聚丙烯在高溫下發生分解。于是,研究人員獨辟蹊徑,把目光放在了如何加熱噴嘴處的聚合物這方面。

想象一下,當聚丙烯被擠出噴嘴時,迎面遇到一束激光,在噴嘴處的熔融狀態的流體就會被加熱,而裝置內的其他聚丙烯卻不受影響。這些經歷激光洗禮的“排頭兵”因為溫度升高,粘度降低,變得稀溜溜,再配合高速氣流的牽引拖拽,嗖地一下就能完成“瘦身”。

激光處理噴嘴處的聚丙烯得到更細的纖維

(圖片來源:參考文獻4)

辦法總比困難多嘛!源自科研人員的巧思,激光的加入使得熔噴技術制備的聚丙烯纖維平均直徑降低到450納米,而這只需要0.7W的激光就可以做到。

更細的聚丙烯纖維有多重要?

也許你會問,有必要如此大費周章,只為了降低聚丙烯纖維的直徑?難道我們現在用的口罩不夠輕?防護效果不夠好?

這樣做的意義可能遠比我們想得還要重要。

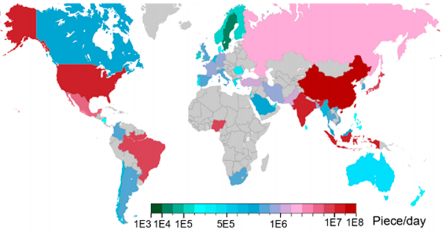

更細的聚丙烯纖維,不僅提高了對病毒等顆粒物的攔截,同時降低了聚丙烯的用量。在當前背景下,全球每天消費的口罩數量據估計可達到4.6億。

全球每天使用口罩數量分布圖

(圖片來源:參考文獻4)

當使用后的口罩被丟棄,它們便從健康的守衛者變成了垃圾。當前,每一只口罩需要使用約0.7克聚丙烯,僅需要簡單地計算就可得知,全球每年消費和丟棄的聚丙烯纖維高達115萬噸。而用更細的聚丙烯纖維制成的口罩,防護效果更佳的同時,每只口罩需要的聚丙烯纖維僅為0.13克。這一技術不僅為全球每年節約92萬噸聚丙烯原料,還為地球環境減少了大量的不可降解的塑料垃圾。

不僅如此,聚丙烯纖維更細的口罩還有助于減少廢棄口罩給其他動物和地球環境帶來的危害。聚丙烯在自然環境中非常穩定,其降解時間甚至在400年以上。當廢棄口罩以不正確的方式進入環境中,不明就里的動物很可能誤食,引發嚴重的健康危害。2020年9月,在巴西海灘上發現的一具企鵝尸體的胃中,就發現了一只完整的口罩,這很可能使它死亡的主要原因。

而在我們看不到的地方,地球正以無言的方式,承受著塑料污染的影響。在美國圣巴巴拉沿岸580米深的海底,在高緯度的北極,在8840米的珠峰,都已經發現了塑料污染物的痕跡。而這些污染或許正潛移默化地影響著我們人類自身。

所以,在看到口罩對我們的保護的同時,也不應該忽視沒有被正確處理的廢棄口罩對環境和生物的不良影響。

口罩VS病毒

(圖片來源:veer圖庫)

因此,一只纖維更細的高科技口罩的誕生,于你我健康,于萬物生靈,于自然環境,都顯得如此非凡。而在這一過程中讓我們保持舉重若輕心態的底氣,源于可持續發展的理念,更源于科技的進步。

編輯:孫晨宇

參考文獻:

1.醫用口罩過濾材料的研究進展. 紡織學報[J], 2020, 41, 158-169.

2.聚丙烯材料在醫用口罩中的應用. 材料與應用[J], 2020, 46, 33-36.

3.Fabrication of nanofiber meltblown membranes and their filtration properties[J]. Journal of Membrane Science,2013, 336-344.

4.Saving 80% Polypropylene in Facemasks by Laser-Assisted MeltBlown Nanofibers[J]. Nano Letter, 2022, 22,7217-7219.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽