日前,意大利博洛尼亞大學的研究人員在胃腸道疾病頂刊"Gut"上發表了一篇題為"Post COVID-19 irritable bowel syndrome"的研究論文。

該研究顯示,感染新冠病毒1年內,與對照組相比,住院患者的腸易激綜合征發生率高6倍,抑郁癥的風險也更高。

腸易激綜合征

腸易激綜合征(IBS)以腹痛、腹脹或腹部不適為主要癥狀,與排便相關或伴隨排便習慣如頻率和(或)糞便性狀改變,通過臨床常規檢查,尚無法發現能解釋這些癥狀的器質性疾病。

依據患者排便異常時的主要糞便性狀,分為便秘型IBS(IBS-C)、腹瀉型IBS(IBS-D)、混合型IBS(IBS-M)和未定型lBS(IBS-U)四型。

腸易激綜合征的診斷

腹瀉、便秘交替是不完全腸梗阻(結腸癌、憩室疾病)及腸易激綜合征的常見表現。

腸易激綜合征的常見臨床特點:年輕女性多見(21~40歲);可以在胃腸炎或旅行者腹瀉后發病;壓榨性腹痛(中央或骼窩);腹痛可以在排氣或排便后緩解;大便習慣多變,便秘更常見;腹瀉常早晨明顯——不成型形,急迫性爆發性排便;進食常可誘發;大便有時似堅硬球狀或帶狀;厭食、惡心(有時出現);腹脹,腸鳴;常感疲倦。

IBS屬于功能性疾病,所以排除性診斷很重要。

對于年齡>40歲、便血、糞便隱血試驗陽性、夜間排便、貧血、腹部包塊、腹水、發熱、非刻意體重減輕、結直腸癌和IBD家族史等高危人群或高危癥狀,建議完善結腸鏡等輔助檢查排除器質性疾病后再予以診斷。

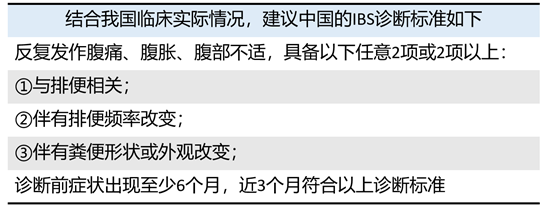

目前,二級醫療機構常用的IBS標準為發布于2016年的羅馬Ⅳ標準,指出診斷前癥狀至少出現6個月,近3個月滿足以下標準:反復發作的腹痛,最近3個月內平均發作至少1日/周,合并以下2條或多條:

(1)腹痛和排便相關;(2)發作時伴有排便頻率改變;(3)發作時伴有大便性狀(外觀)改變。

以下癥狀并非診斷必須,但癥狀越多越支持IBS的診斷:

(1)排便頻率異常:每周排便<3次或每天排便>3次;(2)排便性狀異常:塊狀便/硬便或糊狀便/水樣便;(3)排便費力;(4)排便急迫感或排便不盡感;(5)排黏液便;(6)腹脹。

另外,其他消化道疾病(如闌尾炎、膽囊疾病、潰瘍以及腫瘤)可誘發IBS,如果患者出現IBS的少見癥狀,需進一步檢查。### 腸易激綜合征的治療

IBS不會導致惡性病變或炎癥性腸病,也不會縮短壽命。

飲食調整以及非藥物治療

治療方法因人而異,初始治療的基礎是簡單的飲食調整****以及非藥物治療。如果特定食物或某種類型的壓力引起此病,則應盡可能避免這些食物和壓力。比如:有腹脹和胃腸脹氣者應避免食用豆類、卷心菜以及其他難以消化的食物;避免大量攝入加有山梨醇這類人工增甜劑的食物、藥物和口香糖,少量進食果糖。表現為便秘的IBS患者,規律體育運動有助于胃腸道功能恢復和保持正常。

適當的藥物治療可緩解癥狀

IBS是一組以腹痛為主的臨床綜合征,腹痛的主要原因為平滑肌痙攣,所以解痙劑如匹維溴銨、奧替溴銨、阿爾維林等可緩解腹痛癥狀,國際多部指南和共識意見均推薦解痙劑作為改善IBS腹痛癥狀的一線用藥,但也有專家提出解痙劑有可能加重IBS-C的便秘癥狀。

另外,許多研究表明IBS患者存在腸道菌群紊亂,可能與IBS發生、發展相關,近年來許多隨機對照試驗研究發現,益生菌可緩解IBS患者腹脹、腹痛、腹瀉和總體癥狀。

伴有腹瀉的患者,可根據病情適當選用止瀉藥;伴有便秘患者,可服用作用溫和的輕瀉藥、促動力藥物。

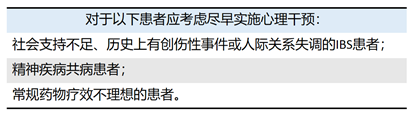

此外,心理認知和行為學指導也是IBS治療中的必要環節。

來源: 全科學苑

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

康迅網

康迅網