航天局最新項目再次拓寬人類對太空最極端現象的認知。

圖:聲音怪異卻美麗的蟹狀星云

過去,在太空中,沒人可以聽到來自宇宙的尖叫——或許是爆炸,或許是坍塌,又或許是與鄰近星系發生的緩慢碰撞。但是現在,借助航天局數據聽覺化項目的地面設備,我們至少能夠感知到宇宙中最極端現象,并從中了解這些現象發生時,可能形成的聲音。

為了了解這些聲音,我們來到了航天局錢德拉X射線中心。借助錢德拉X射線探測器,這一中心已經觀測深空20年了。(很明顯,僅僅觀測天外來客并不能滿足他們)在他們的新發現中,錢德拉中心的研究人員已經從他們的記錄到的信息中獲取到3張標志性圖像,并且研究人員已將不同頻率的光線轉化成不同的聲音片段。

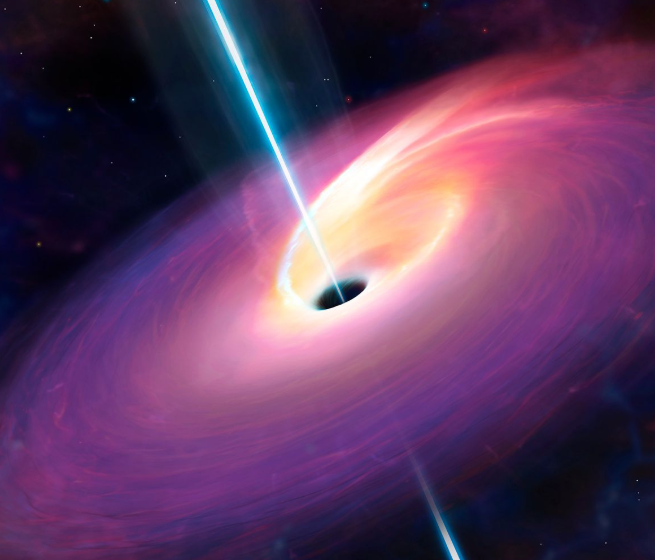

以蟹狀星云為例,這是一個由空洞的中子星提供能量的超新星殘余物。在航天局星云超聲波數據中,X射線光(藍色與白色)就像一個銅管樂器;可見光(紫色)就像弦樂器;而紅外線(粉色)就像木管樂器。如果自下而上觀測這些樂器組合,我們似乎可以同時聽到這些聲音。這些聲音匯聚在星云中心一旁,形成快速回旋的脈沖發射器,將氣體與輻射甩向四面八方。

這一研究機構在報告中發布了超過2支文章。其中之一展示了布雷特星系(Bullet Cluster)這一星系由兩個緩慢撞擊的星系形成,距離地球約37億光年。這一撞擊首次提供了證明存在暗物質的證據。根據航天局所說,正是這些暗物質使得星系內距離遙遠的兩片藍色區域正在通過引力透鏡過程變得更大更近。在文章中,頻率最低的聲音代表著那些藍色的Y暗物質區域,頻率最高的聲音代表著X射線。

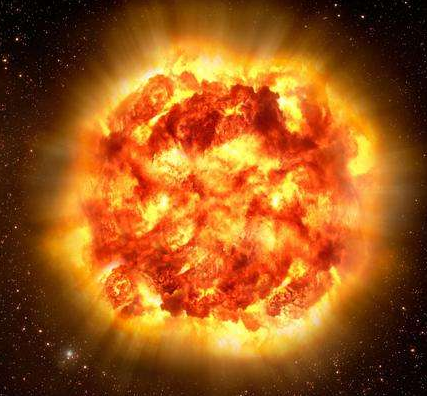

最后一支文章展示了1987A超新星爆炸現象。之所以稱為1987A,是因為其從大型麥哲倫云(距離地球約16.8萬光年的星狀星系)發射出來的光線于1987年首次抵達地球。在前兩個文章中,研究人員從左至右平面化展示了這一聲音,但是,不同于前兩支文章,研究人員對最后一支文章中展示的超新星聲音進行了特殊的延遲處理。當一個十字線掠過新星的氣體光環邊緣時,圖像逐步展示了這顆超新星從1999年到2013年的爆炸過程。光環越亮,相應的聲音也會越大越尖。據航天局,當超新星沖擊波波紋穿透氣環時,氣環的亮度也達到了峰值,形成了文章末尾頻率最高、音量最響的聲音。

所以,現在你可以告訴你的朋友們,超新星、中子星以及暗物質的聲音如何了。

相關知識:

中子星是具有10-29太陽質量的巨型恒星坍塌后形成的坍塌中心。中子星是除黑洞、白洞、夸克星及未知恒星外,體積最小、密度最大的恒星。中子星一般半徑10公里左右(6.2慣性矩),質量達1.4個太陽質量。他們是大型恒星經由重力崩潰發生超新星爆炸之后形成的,塌縮后的核心密度超越了白矮星原子核密度。

數據聽覺化技術是一種運用超聲波音頻展示數據的技術。它是一種比數據視覺化技術更加成熟的應用。數據聽覺化的過程一般是通過軟件合成器將數據庫中的數字媒體合成人類聽到的聲音。

蟹狀星云是位于金牛座東北面的超新星殘骸和脈沖風星云。該星云由威廉.帕森斯于1842年通過36英寸的天文望遠鏡觀測到,由于其畫面形象類似螃蟹,因此取名為蟹狀星云。英國天文學家約翰.貝維斯1731年正式發現了這一星云,對應中國天文學家于公元1054年記錄的一次超新星爆發事件。這一星云也是天文物體探測領域首顆被卻認為歷史上超新星爆發遺跡的天體。

引力透鏡是指,介于光源與觀測者之間的物質(如星系團)能夠扭曲光源與觀測者之間的光線。這一現象也被稱為引力透鏡效應,是愛因斯坦廣義相對論中所預言的一種現象。牛頓物理學把光作為作為以光速運動的光粒子,同樣預言了光扭曲現象,但是,牛頓物理學預言的偏折角度僅僅是廣義相對論中提出的偏折角度的一半。

BY: Brandon Specktor

FY: 秋

如有相關內容侵權,請在作品發布后聯系作者刪除

轉載還請取得授權,并注意保持完整性和注明出處

來源: 3.原文來自:https://stea

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

天文在線

天文在線