近年來,我國經濟快速發展,對各種原材料的需求不斷增加。更多種類、更廣來源和逐年增加的進口原材料,在國內的運輸方式多樣且流向復雜,使得病蟲害藏匿更為隱蔽,增加了檢驗檢疫的難度。這些可能成功躲過檢疫的“偷渡者”,我們稱之為外來物種。其入侵不僅對我國的農業生產、生態環境造成危害,對人們身體健康、生物多樣性等也同樣具有威脅。

11月,拱北海關所屬中山港海關在進境原木中,截獲2種國內未見分布的拉丁蠊屬蜚蠊,俗稱蟑螂。在我國因其生命力頑強難以防治,被賦予了昵稱“小強”。“小強”家族龐大,目前全世界已知蜚蠊種類約有4337種,我國約有250多種,近幾年蜚蠊已知種數量有所增加,但增幅較緩。蜚蠊是海關檢疫的重要病媒生物之一,值得注意的是,此次截獲的蜚蠊中,除了已有報道的多恩拉丁蠊外,還有一種拉丁蠊為全球首次報道的新物種。新截獲的兩種“國外小強”有哪些特征,它們和“國內小強”有什么區別,又有哪些潛在危害?

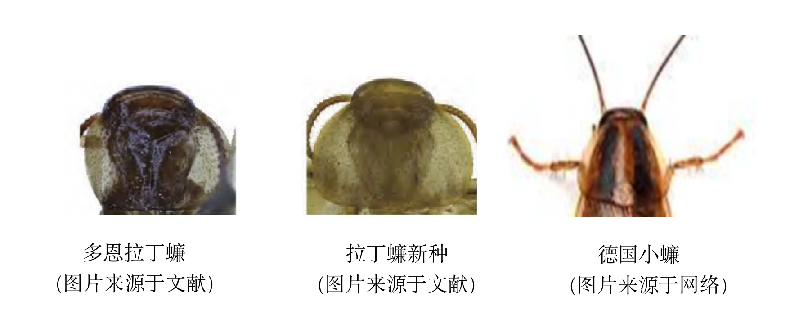

本次從原木中截獲的蜚蠊為拉丁蠊屬,鱉蠊科,拉丁蠊亞科,主要分布于拉丁美洲,我國比較常見的蜚蠊為德國小蠊,兩者在外部形態有著一定區別,可從體型大小、顏色和翅膀,前胸背板等特征上進行區分:

1、體型大小:此次海關截獲的拉丁蠊新種體長5.8mm,而被截獲的另外一種蜚蠊為多恩拉丁蠊,體長4.3mm,即便加上它的翅膀,全長也只有4.8mm;我國常見的德國小蠊體長約為13-19mm,截獲的兩種“外國小強”在體型上僅有“國內小強”的二分之一左右。

2、顏色和翅膀特征:截獲的兩種拉丁蠊呈黃褐色,多恩拉丁蠊右翅分不透明區和透明區,后翅殘缺;拉丁蠊新種右翅亦有透明區和不透明區,但透明區更加明顯,前翅短于腹部末端,后翅不發達;德國小蠊翅膀完全覆蓋尾部,呈褐色至深褐色。

3、前胸背板特征:拉丁蠊新種和多恩拉丁蠊前胸背板后緣中間稍微凹陷,具“Y”形淺溝,縱溝延伸至后緣;德國小蠊在前胸背板上有2條深褐色至黑褐色縱條紋。

三種蜚蠊的前胸背板特征圖

“外國小強”雖然在形態上和“國內小強”有很多的不同,但是他們亦存在很多相似點,如拉丁蠊和國內已有的蜚蠊口器類型相同,主要為咀嚼式口器,以啃食植物或固體組織為主,若它們此次不被截獲而入侵成功,其頑強的生命力和快速的繁殖能力,可能對農作物的幼苗造成危害,從而影響農業生產。同時,與國內大多蜚蠊物種相同,拉丁蠊是一種重要的病媒生物,其體內可能攜帶多種致病微生物,污染食物、衣物和生活用具,留下難聞氣味的同時,還可能造成多種病害的傳播,威脅人畜健康。

蜚蠊對食物及農業危害(圖片來源于網絡)

為何蜚蠊會有“小強”這樣的昵稱?簡單地說便是其生命力頑強、繁殖迅速、遷移和隱蔽性強、治理難度大。如美洲大蠊在有水無食的情況下,雌蟲能存活90天,雄蟲能存活43天,即便在極端惡劣的環境下,他們還可以互相殘食,以求生存。

“小強”的繁殖能力強且速度快,產卵量較大,子代發生周期短。一只成熟的雌性蜚蠊每周可產出一只含有約40粒卵的卵鞘,一年下來可繁殖數萬只后代,有的雌性蜚蠊只需交配一次,就能實現雌雄同體,之后不需交配就可持續產卵。

有些“小強”雖然有翅,但只有部分種類能作短距離的飛行或滑翔,活動主要靠足,爬行速度很快。其體小、靈活且不易被發現,易伴隨家具、書籍或進出口貨物的遷移而造成人為擴散或非法偷渡,入侵他國。它們喜歡生活在陰暗潮濕的隱蔽地方,晝伏夜出,難以發現,從而很難有效防治。

蜚蠊和幼蟲及其生活環境(圖片來源于網絡)

最新截獲的拉丁蠊,是國內未見分布的物種,其與我們熟悉的“小強”有相同點又有很多不同之處,但由于對其認識并不深入,所以有效地防止“外國小強”的入侵就成為當務之急。那么如何做到將其拒之門外?

1、源頭防治:在進口貿易中加強海關檢疫,嚴防進口貨物攜帶入侵物種,做好蟲卵的消殺工作,盡量做到進口貨物未入先消的防治工作,在源頭上阻止“外國小強”進入我國。

2、注重科普力度:增強民眾對外來入侵物種的認識,尤其是對從事外貿工作,進出口貿易等重點人群要加強科普,讓人們在源頭上重視進口貨源無污染的重要性。

3、未入先防:通過對本次截獲的拉丁蠊進行科學系統的研究,提前預防其發生和傳播;其次,定期對重點場所進行化學防治,并在其可能活動的場所放置黏板進行捕殺或者人工誘捕后用酒精消毒、高溫密閉焚燒;生物防治是針對“小強”最為有效的防治方法,如投放蜚蠊天敵對其進行捕食。

作者:阮東孝(中國熱帶農業科學院南亞熱帶作物研究所本科實習生,云南農業大學在讀大二學生)

科學性把關:吳婧波(中國熱帶農業科學院南亞熱帶作物研究所助理研究員,云南農業大學校外導師)

參考文獻:

[1]李媛,劉靖濤,劉英杰,劉勇. 我國進境原木攜帶檢疫性病蟲害概述[C]//.植保科技創新與病蟲防控專業化——中國植物保護學會2011年學術年會論文集.,2011:30-35.

[2]李婷婷,劉德星,陳健,魏曉雅,邱德義,柯明劍,岳巧云.首次截獲2種國內未見分布拉丁蠊屬(Latindiinae:Latindia)蜚蠊的形態學鑒定[J].中國媒介生物學及控制雜志,2022,33(05):742-747.

[3]張巍巍, 《中國昆蟲生態大圖鑒》. 重慶市,重慶大學出版社有限公司,2011-05-30.

[4]孫耘芹,李梅,何鳳琴,齊欣.五種蜚蠊的生物學特性和綜合治理[J].昆蟲知識,2004(03):216-222.

[4]姜志寬,吳光華.蟑螂防治(二)──蟑螂的生態習性與常見種類[J].中華衛生殺蟲藥械,2009,15(02):169-172.DOI:10.19821/j.1671-2781.2009.02.032.

[5]房英春編著.走進動物:房英春編著,2009:21

來源: 科普中國-智惠農民

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

光明三農

光明三農