為什么奧密克戎傳播力這么強?

自2021年11月首次報道以來,奧密克戎變異株以超強的傳播能力迅速席卷全球,在2022年1月替代了德爾塔變異株成為肆虐全球的主導變異株,成為了一個新的流行起點。

作為繼阿爾法(Alpha)、貝塔(Beta)、伽馬(Gamma)和德爾塔(Delta)之后的第五個WHO公布的值得關注的變異株(Variants of Concern, VOCs)——奧密克戎變異株與之前的變異株在基因組、生物學以及流行病學特征上差異顯著,其具有驚人的傳播能力和超強的抗體逃逸能力,這也是我們絕大部分人之所以難逃奧密克戎感染的重要原因。

1 驚人的變異能力

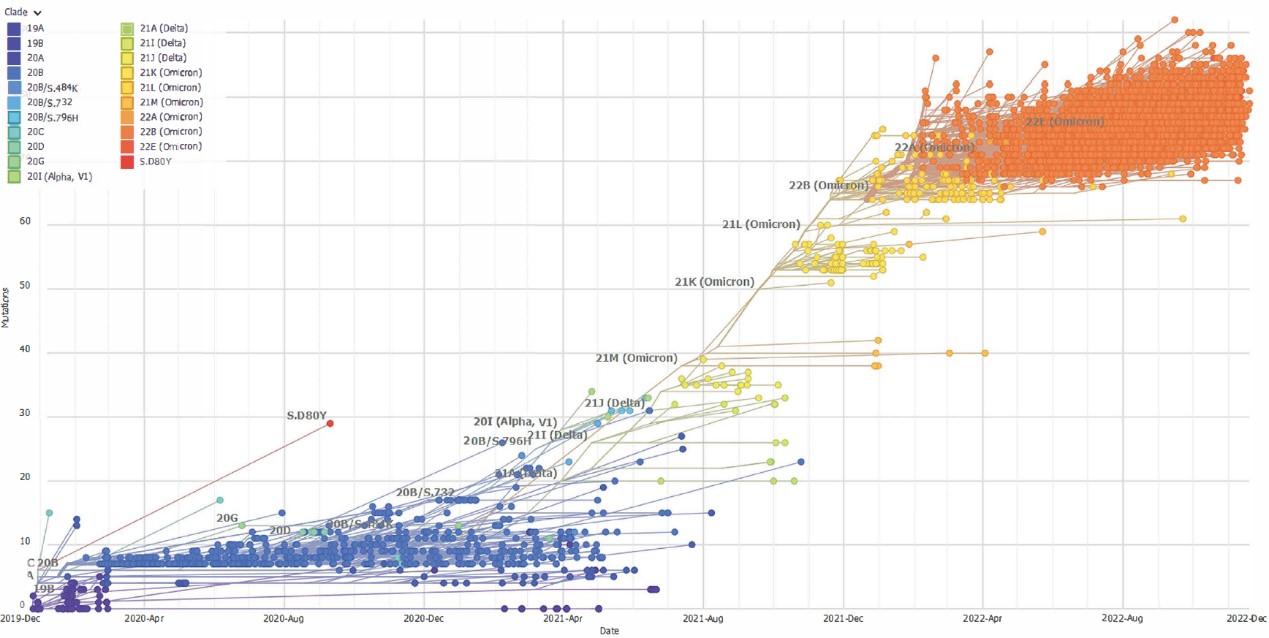

眾所周知,新冠病毒是一種RNA病毒,而RNA病毒通常以高變異率來適應不斷變化的生存環境。結合其頻繁的基因重組,自疫情暴發以來新冠病毒已進化出數千種變異株,奧密克戎變異株及其亞種更可謂是“一枝獨秀”,其超強的進化優勢在基因組學、生物學以及流行病學特征中表現得淋漓盡致。

相較于2019年最初分離的新冠病毒基因組Wuhan-Hu-1,奧密克戎在刺突蛋白上存在大量突變。研究顯示,最初的奧密克戎變異株(BA.1)在刺突蛋白S上有30個氨基酸替換,3個框內缺失以及3個氨基酸插入(ins214EPE),遠超德爾塔變異株的6個氨基酸替換。這其中15個突變位于刺突蛋白受體結合域(RBD),而RBD是病毒與宿主細胞上的受體以及中和抗體結合的區域,對病毒的傳播和免疫逃逸具有極大的生物學意義。

圖1 兩種新冠病毒變異珠突變區域(紅色)左:德爾塔(Delta) 右:奧密克戎(Omicron)

圖片來源:COVID-19 Genomics UK Consortium

突變可能會強化病毒與受體的結合能力或者是逃逸與中和抗體的結合能力從而獲得進化優勢。

據人工智能模型預測,奧密克戎變異株的S蛋白與受體結合的親和力是原始毒株的13倍,是德爾塔變異株的2.8倍。

S蛋白的結構分析顯示,突變所導致的抗體逃逸能力的增強同時與受體的強結合能力的維持,是奧密克戎能夠迅速在全球傳播的分子基礎。

此外, 奧密克戎并非由早期的VOCs發展而來,而是在黑暗中平行進化的,并且以一個發散且多樣譜系在全球迅速蔓延。

BA.1 BA.2 BA.3 BA.4 BA.5

截至2022年11月6日,WHO根據全世界新冠病毒基因序列分析顯示,BA.5變異株在全球占據主導地位,其流行率為72.1%。

系統進化分析(圖2)可以看出,奧密克戎進化和變異速度已遠超原始毒株。奧密克戎的進化變異還在繼續,新的優勢變異株也會一直更替。

圖2 全球SARS-CoV-2基因組的時間尺度系統發育樹,由Nextstrain軟件制作

2 超強的抗體逃逸能力

除與受體結合能力增強外,奧密克戎具有極強傳播能力的另一重要原因是其對疫苗和既往感染所建立的免疫屏障的逃逸能力。

研究表明,其他變異株的既往感染史針對奧密克戎提供的保護效力相對有限,既往感染史針對阿爾法、貝塔和德爾塔變異株提供的保護效力分別為90.2%、85.7%和92.0%,而針對奧密克戎變異株僅為56.0%。

這是由于當前我們使用的新冠疫苗主要以S蛋白為靶點,S蛋白呈花冠結構,是以三聚體的形式與宿主細胞結合,每個三聚體都有一個受體結合域,像一個張開的小“手”,抓住人血管緊張素轉換酶2(ACE2)并將病毒錨定到宿主細胞上。

2022年3月,一項發表于Molecular Cell 的研究發現,突變導致奧密克戎刺突蛋白的“手”形發生了變化,“手”不再張開,而是以“蜷縮”的姿態與受體結合,隱藏抗體識別的區域。正如前文所言,奧密克戎在S蛋白上的大量突變使得部分S蛋白不被抗體識別,因此導致奧密克戎對于體液免疫具備強大的逃逸能力。

然而,疫苗所建立的細胞免疫記憶依然能夠對奧密克戎產生應答,在減少重癥和死亡方面發揮重要作用。此外,越來越多的數據提示,加強免疫對于進一步降低奧密克戎感染相關的重癥和死亡率具有重要意義。

中國香港的數據顯示,我國廣泛使用的滅活疫苗對于高風險的60歲以上人群雖然在兩針次接種后提供的保護效力低于mRNA疫苗,但在三針次接種后,兩種疫苗防止重癥或死亡的整體效果可達97%以上。

因此,盡管奧密克戎強大的免疫逃逸能力可以突破由既往感染和疫苗所建立的免疫屏障,但疫苗建立的細胞免疫記憶依然能夠對奧密克戎產生應答且會被加強免疫強化,故大力推進高風險人群的加強免疫將在控制奧密克戎導致的重癥和死亡率方面發揮重要作用。

奧密克戎變異株感染會有相關后遺癥嗎?

面對飆升的體溫,“寶娟”的嘶啞,和一窩一窩的“羊群”,人們不得不擔心自己是否會患有“新冠后遺癥”。

那么什么是“新冠后遺癥”?

WHO將新冠病毒感染后3個月出現癥狀,最短持續2個月,且無法用其他診斷來解釋者,稱為“后新冠癥狀”(post-COVID-19),即“新冠后遺癥”。

對于原始毒株和其他VOCs感染相關的后遺癥,最常見的是疲勞、疼痛或不適、氣短、認知障礙和心理健康問題。

JAMA近期發表的研究將新冠后遺癥分為3個癥狀群:

①持續性疲勞伴身體疼痛(肌肉疼痛)或情緒波動;

②認知問題(健忘或注意力不集中,即腦霧);

③持續性的呼吸系統問題(以氣促和持續性咳嗽為主)。

該研究對120萬COVID-19確證患者的隨訪數據分析顯示,在有癥狀感染的3個月后,仍至少有1種后遺癥癥狀的比例僅為6.2%。

此外,感染的嚴重程度與后遺癥的發生存在密切關系,ICU 監護患者、住院患者和非住院患者在感染3個月時仍有后遺癥的比例分別為43.1%、27.5%和5.7%。

至于奧密克戎感染相關的后遺癥,由于其需要較長時間觀察,目前僅部分證據表明奧密克戎感染相關的后遺癥發病率低于德爾塔,如Lancet 近期發布的一項研究比較了56003例奧密克戎流行期間感染者和41361例德爾塔流行期間感染者,發現10.8%的德爾塔感染者發生了后遺癥,而奧密克戎感染者發生后遺癥的比例為4.5%,奧密克戎與德爾塔相比,后遺癥的發病率降低了24%~50%。

因此,現有研究僅提示,新冠后遺癥的發生與感染后的嚴重程度高度相關,且無癥狀感染者幾乎不會發生后遺癥,長期觀察結果仍有待后續深入研究。

未陽的難道是流感?

如何看待奧密克戎感染與季節性流感?

或許你也經歷了高燒、咳嗽、咽痛、乏力,但反復自測抗原結果總是為“陰性”,心里不免打起鼓來:難道是季節性流感?

的確,不僅奧密克戎極強的傳播能力和明顯降低的致死率與公眾熟知的季節性流感越來越相似,奧密克戎相對之前的變異株,侵襲部位也從下呼吸道向上呼吸道轉移,因此其感染相關的癥狀與流感病毒也有相似之處。

大多數接種過疫苗、沒有基礎病的中青年患者,在奧密克戎變異株感染后,通常第一天會出現咽干、乏力癥狀;第二天開始發熱,咽痛的癥狀加重;第三天出現高熱癥狀,咽痛加劇,之后癥狀跟流感很類似,通常到了第五天、第六天癥狀得到明顯緩解。

在疾病嚴重程度方面,早在新冠疫情暴發初期,季節性流感的流行病學數據就已被用來與新冠疫情作比較。研究表明疫情初期原始毒株感染導致的死亡率高于流感病毒。而在奧密克戎流行期間,研究人員使用數學模型分析顯示奧密克戎的致死率低于季節性流感和2009年的H1N1流感。

其實由于流感不會像新冠那樣大規模篩查,要科學系統地比較二者的死亡率是十分困難的,不過結合各國的疫情數據,粗略比較奧密克戎感染相關的重癥率和病死率已經下降到和季節性流感類似的水平,但其傳播能力遠超季節性流感,奧密克戎感染導致的死亡人數(尤其對老年人)不容小覷。

更重要的是,隨著防疫政策的放松,未來將面對奧密克戎和流感的雙重流行,對于高風險人群將是一個重大威脅。

因此在面對低致死率、高感染率的奧密克戎流行的當下,無論您是否“陽過”,都請您不必過分糾結,更不必“恐陽”“幻陽”,正確妥善處理,緩解當前癥狀才是關鍵,特別是年老體弱等特殊人群,更應提高警惕,積極接種疫苗,合理干預,避免奧密克戎和流感的雙重流行。

寫在最后

新冠疫情即將迎來第四個年頭,從最初的原始毒株到現在席卷世界的第五代VOC,奧密克戎在基因組和生物學特征上發生了明顯的變化,極強的傳播能力伴隨著病毒本身致病力下降,結合既往感染和疫苗所建立的人群免疫屏障,相較于其他變異株,奧密克戎疫情呈現出傳播力強、重癥和死亡率低的特征,開啟了新冠疫情的新起點。人類社會對新冠疫情的認知和應對也應該來到一個新的階段。

奧密克戎極強的傳播和免疫逃逸能力使得既往感染和疫苗對重復感染的預防能力非常有限。對于中國而言,在奧密克戎不斷突破防疫壁壘的情況下,在防疫資源損耗不斷長高的情況下,能否和病毒共存早已不是問題,問題是何時以代價最小的方式和病毒共存。

與世界上相繼“躺平”的其他國家不同,中國國情特殊。在疫情初期中國的防疫政策在極大程度上保障了民生和經濟,但在某程度上這也導致人群缺乏由于既往感染和疫苗建立的混合免疫屏障,當然這也是其他國家用極大的代價換來的。

面對奧密克戎,疫苗提供的保護能力有限,目前中國高風險人群加強免疫比重低,雖然奧密克戎感染導致的死亡率明顯降低,但奧密克戎極強的傳播能力使我們絕不能低估共存后的死亡人數以及共存后可能面對的醫療擠兌問題。奧密克戎也在不斷進化,未來的流行趨勢和優勢變異株對人類和社會的影響無人知曉。中國如何調整防疫政策以實現“軟著陸”是一個考驗。

目前,最首要的是提高以老年人為主的高風險人群加強針接種率。加強免疫在預防奧密克戎感染導致的重癥和死亡方面發揮重要作用,有文章通過建模估計,如果對所有60歲以上人群完成加強免疫,中國的死亡率會降低61%。但中國大陸目前60歲以上人群加強針的接種率為69%,80歲以上人群加強針的接種率僅為40%。提升高風險人群加強免疫水平是逐步放開的首要條件。

其次,鼓勵不同類型的疫苗異源接種及第四針疫苗接種。此外,要為可能發生的醫療擠兌做好準備,加大宣傳科普力度消除民眾恐慌情緒,減少盲目就醫擠兌醫療資源。同時醫院也要加強分級診療,確保重癥危重癥得到及時救治,對于感染的高風險患者及時在早期使用小分子抗病毒藥物減少疾病進展的可能。

綜上所述,2022年奧密克戎大流行開啟了新冠疫情的新起點,我國疫情防控面臨新形勢新任務。在大力推進高風險人群加強免疫的基礎上,逐步放松疫情防控,預防醫療擠兌,保護高風險人群,逐步調整防疫策略將防疫重點轉移到防治重癥和死亡上,同時堅持流行病學監測為可能出現的新的變異株做好準備。

▌本文科普主題來源于《協和醫學雜志》述評文章新冠疫情的新挑戰:Omicron變異株特征及科學防疫新階段

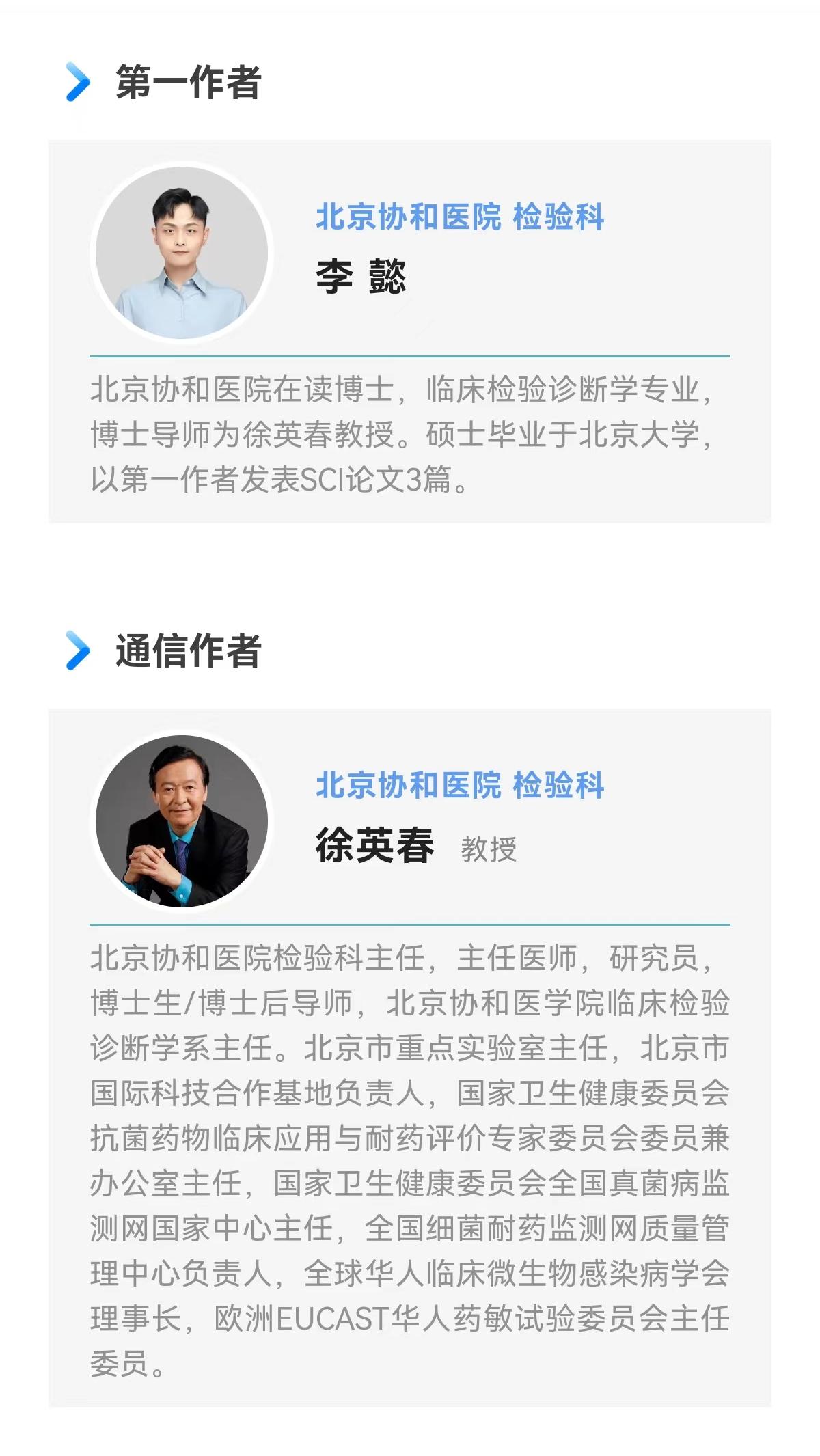

原文作者:李懿,徐英春

編輯 丨劉洋 趙娜

審校 丨李娜 李玉樂 董哲

監制 丨吳文銘

【版權聲明】

《協和醫學雜志》倡導尊重和保護知識產權,歡迎轉載、引用,但需取得本平臺授權。如您對文章內容及版權存疑,請發送郵件至medj@pumch.cn,我們會與您及時溝通處理。圖文內容僅供交流、學習使用,不以盈利為目的;科普內容僅用于大眾健康知識普及,讀者切勿作為個體診療根據,自行處置,以免延誤治療。治病就醫相關需求請于北京協和醫院APP線上或線下就診。

來源: 協和醫學雜志

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

協和醫學雜志

協和醫學雜志