7.5億光年外超大黑洞暴力撕碎恒星,壯麗的粒子雨噴薄而出,一顆幸運的中微子正中地球靶心!

2019年一個幽靈般的中微子撞擊了南極,一項新的研究發現,這個中微子來源于一個撕裂恒星的黑洞,黑洞在撕裂恒星時表現得就像一個巨型宇宙粒子加速器。科學家們研究了一種被稱為中微子的亞原子粒子,它來源于核反應以及放射性同位素的衰變。中微子的質量極小,大約比電子輕500000倍。中微子不帶電荷,很少與其他粒子相互作用。

所以,它能輕易從物質中穿過。一光年(約5.8萬億英里或9.5萬億公里)的鉛量,只能阻礙約半數中微子穿過。然而,中微子的確會偶爾與原子碰撞。碰撞發生時,它們會發射具有特殊標識的閃光,科學家曾探測到這樣的閃光,借此確認碰撞的存在。在上文提到的研究中,研究者檢測了他們于2019年10月1日在南極冰立方中微子天文臺探測到的一個超高能中微子。

南極冰立方中微子天文臺(圖源:Phs)

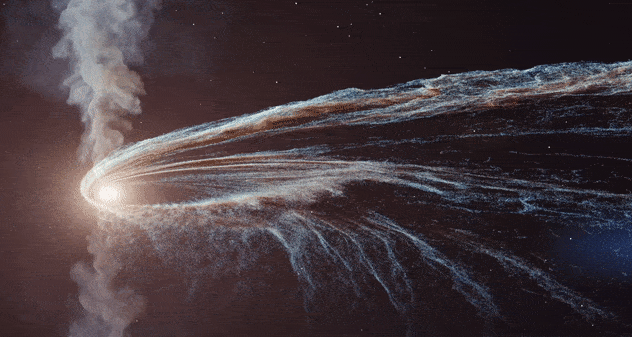

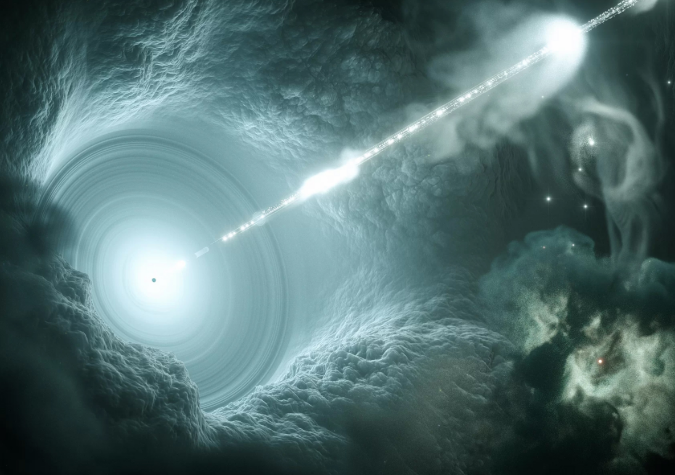

上文提到的黑洞是2MASX J20570298+1412165星系中的超大質量黑洞。恒星被撕碎后,殘骸大約一半拋向了太空,剩下部分在黑洞周圍形成了一個發光吸積盤。(圖源:DESY科學交流實驗室)

“射入南極冰層的中微子包含超過100兆兆電子伏特的顯著能量”研究的共同作者,目前在德國波鴻大學任職的安娜 弗朗克維亞克(Anna Franckowiak)在一場報告中說,“相較而言,這至少是世界上功率最大的粒子加速器:大型強子對撞機所能產生的最大能量的10倍。

為了探明能量如此巨大的中微子的來源,科學家追蹤了它在太空的軌跡。他們發現它可能來自海豚座中名為"2MASX J20570298+1412165"的星系,距離地球約7.5億光年。在科學家探測到這個高能中微子的6個月之前,天文學家就用位于帕洛馬山的茲維基瞬態研究設施(Zwicky Transient Facility)探測到了來自該星系的一束輝光。這束光可能產生于一次潮汐瓦解事件,即一個黑洞撕碎一個恒星,這次潮汐瓦解事件被命名為“AT2019dsg”。研究者指出,一顆恒星與位于星系2MASX J20570298+1412165中心,質量超過太陽3千萬倍的超大質量黑洞靠得太近。

于是這顆恒星被黑洞的巨大潮汐力撕碎,原理相同的事也在地球上發生,但月球對地球的潮汐力小得多,只能使地球產生潮汐現象。科學家指出這顆恒星的殘骸約一半被猛地拋入了太空,而另一半在黑洞的周圍積聚成了一個旋轉吸積盤。隨著這顆破碎恒星的物質落入吸積盤,吸積盤變得更熱,也變得足夠明亮,使天文學家能夠在地球上觀測到它的光芒。

研究者估計,潮汐瓦解事件只有500分之1的機率產生中微子。這意味著科學家可能首次探測到了由一次潮汐瓦解事件產生的中微子。“中微子可能產生于潮汐瓦解事件早已在理論上被預測過了”研究的第一作者,在位于德國伊滕的德國電子同步加速器(DESY)機構任職的德國多信使天文學家羅伯特 斯坦因(Robert Stein)告訴Space.com。“這是首個被觀測到的能驗證以上預測的證據。”他和同事在《自然天文學》網站上詳細解釋道。

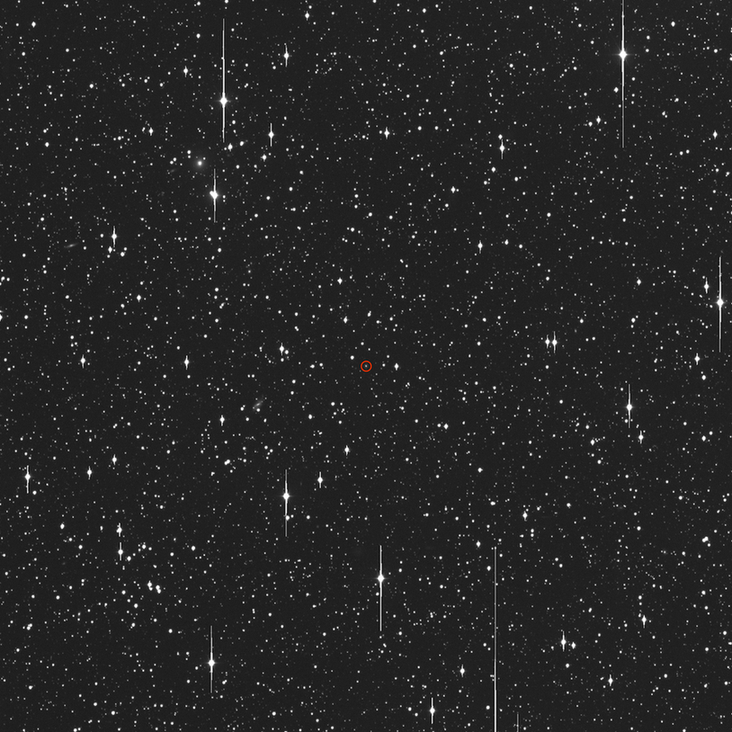

茲維基瞬態研究機構在2019年10月19日抓取了這張AT2019dsg潮汐瓦解事件(紅圈內)快照。

(圖片來源:茲維基瞬態研究機構/加州理工學院光學天文臺)

這些新發現使我們對原本知之甚少的潮汐瓦解事件柳暗花明。具體來說,研究人員表示中微子來自黑洞吸積盤旁以接近光速噴發的物質噴流,塞西莉亞 盧納爾迪尼(Cecilia Lunardini),來自亞利桑那州立大學的中微子天體物理學家向Space.com這樣解釋道。她和在德國電子同步加速器機構任職的沃特爾 溫特(Walter Winter)在《自然天文學》網站上詳述了他們在另一項相關研究中的發現。盡管這些相對論性噴流噴出了多種粒子,其中多數是帶電粒子,但是它們在星際間的磁場中偏轉了而沒能到達地球。與此相對的是,中微子(不帶電荷)可以在潮汐瓦解事件后像光線一樣沿直線傳播。

此次發現只是科學家第二次追溯到高能中微子來源,斯坦恩如是說。第一次是天文學家于2018年將類似的中微子來源追溯到耀變體TXS 0506+056,這是一個以高速旋轉的超大質量黑洞為中心的巨大橢圓星系。

“知曉高能中微子從何而來是粒子天體物理學中的一個重大問題。”,斯坦恩說。“現在我們有了更多證據,表明這些中微子可能來源于潮汐瓦解事件。”

這項發現奇怪的地方是,直到黑洞開始吞噬恒星的半年后,中微子才被探測到。這意味著潮汐瓦解事件可能會在好幾個月內一直表現得像一個巨型宇宙粒子加速器,斯坦恩說。

雖然研究人員只檢測到來自此次潮汐瓦解事件的一個中微子,但斯坦恩表示:“我們檢測到了一個中微子,說明這次潮汐瓦解事件一定還產生了大量中微子。”斯坦恩接著說,“能看到一個是我們的幸運。”

BY:Charles Q. Choi

FY:高中老油條

如有相關內容侵權,請在作品發布后聯系作者刪除

轉載還請取得授權,并注意保持完整性和注明出處

來源: 3.原文來自:https://www.

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

天文在線

天文在線