說到氣候變化,很多人也許沒什么感覺,可能就今年的冬天冷一點,去年的夏天熱一點,似乎對大家的生活沒有太多直接影響,因此大家對氣候變化可能并不敏感。但“春江水暖鴨先知”,氣候變化已經開始影響著與我們糧食安全密切相關的動植物了。

最新發布IPCC顯示,自1850-1900年以來,全球地表平均溫度已上升約1℃,并指出從未來20年的平均溫度變化來看,全球氣候變化預計將更迅速的變暖。來自Nature Sustainability 的一項研究表明隨著氣候變化帶來的全球變暖,在目前的種植水平下氣溫每升高1℃小麥、水稻、玉米和大豆的產量將分別減產2.9%、5.6%、7.1%和10.6%。無獨有偶一項來自Nature Food 上的研究也表明隨著氣候變化帶來的全球變暖到2050年,加工成番茄醬用的西紅柿全球供應量預計將比1990-2009年的基線減少6%,其中意大利的作物受到的影響最大。

IPCC第六次評估報告(圖片來源:IPCC)

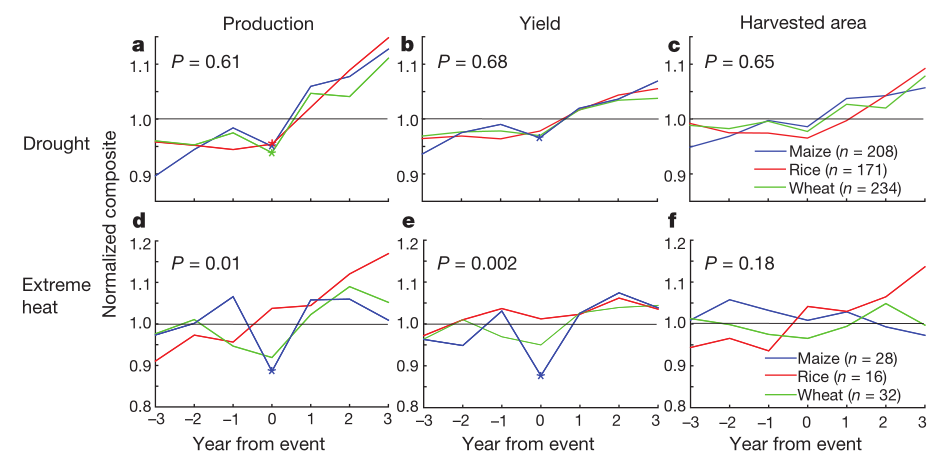

同時在IPCC報告還指出在氣候變化背景下,極端事件的風險也在不斷上升,而極端事件的發生也嚴重威脅著人類的糧食安全。一項來自Nature上的研究已經指出在1964-2007年期間由于干旱和熱害等極端氣候已經使得全球的谷物產量顯著減少9%~10%。而引起全球氣候變化的主要罪魁禍首主要就是溫室氣體中的二氧化碳,但它除了引起全球變暖以外另一方面大氣中較高水平的二氧化碳又可以作為肥料和增加植物生長。在這場博弈中未來氣候變化對作物的影響到底最終是會因為空氣中增加的二氧化碳給植物帶來的肥料效應從而增產呢?還是由于氣候變化帶來極端氣候而對作物的減產呢?另外我們更關心可能還是如果答案是減產的話我們又該做出怎樣的努力去在未來保障人類的糧食安全呢?如果增產的話可以通過哪些方式去進一步擴大增產的量呢?要回答上述問題這就需要通過精確的對作物生長“把診問脈”并進一步提出適應未來氣候變化的種植策略。

1964-2007年期間干旱和熱害對玉米、水稻和小麥產量及收獲面積的影響(圖片來源:Nature)

而如何精確的“把脈”未來農業,全世界的科學家都在尋求對策。在這一場探索之旅中我們需要兩個“妙藥”,一個是我們需要知道地球未來的氣候到底如何變化,另一個是我們需要知道作物在不同氣候環境下如何生長。為了解地球未來氣候變化到底如何變化,不少國家都在打造的一件“利器”——地球系統模式。簡單來說就是要在了解大氣圈、水圈、冰凍圈、巖石圈和生物圈等各圈層之間復雜的相互作用后,深入研究氣候變化的機制和原因,并預測未來的變化趨勢。而另一個“利器”就是作物生長模擬模型。早期科學家們要想去預測作物在不同環境下如何生長往往是能根據歷史的統計數據經驗性的去預測,但隨著對作物生理生態機理的認識不斷加深和計算機技術的迅速發展,基于過程的作物模型越來越多的被用于預測未來的作物生產。我們可以通過作物模擬模型去在計算機中定量的模擬作物在不同環境中會如何生長,產量是多少甚至品質會如何。而作物模型又是個何方圣神呢?簡單來說作物生長模型是用數學方程描述作物、氣候和土壤之間的作用過程,可以根據氣象條件、土壤條件以及管理方案,動態定量的描述作物生長、發育、籽粒形成及產量。模型通過簡化和精確化,創造易于處理的空間,我們可以在這些空間上進行邏輯推理、提出假說和設計解決方案。但在采用作物模型對未來的作物生產力進行“把診問脈”的過程也并不是一帆風順的。

國際上主要的作物模型開發單位(圖片來源:AgMIP協作組)

在全球一共有上百個不同類型作物的作物生長模型,而由于模型結構上的差異以及模型在構建過程中都或多或少的需要對實際情況進行一定的簡化,這就導致不同的模型之間的不確定很大。為了解決這一問題國際上1000多名科學家們也通過建立農業模型相互比較和改進項目(AgMIP)。最開始科學家們試圖通過采用多個模型的平均值來縮小這一不確定性,但近些年越來越多的研究結果發現由于大部分模型算法都是基于當下二氧化碳濃度環境且是在獲取非極端環境下的作物生長數據所構建的,因此在沒有改進作物模型在不同二氧化碳濃度和極端環境下等情景的模擬算法的前提下,多模型集合方法并不一定能夠提升模擬模型的預測效果。打個比方就好比普通的鐵材料在正常室溫環境下可以滿足大部分的需求,但是如果要在極端高溫或者極端低溫的環境下其結構特性就會不穩定,這時候就需要加入其他合金以提高它在極端環境下的穩定性。而作物模型也如此要想提高其在不同環境下模擬結果的準確性就需要構建其在不同環境下的模擬算法。

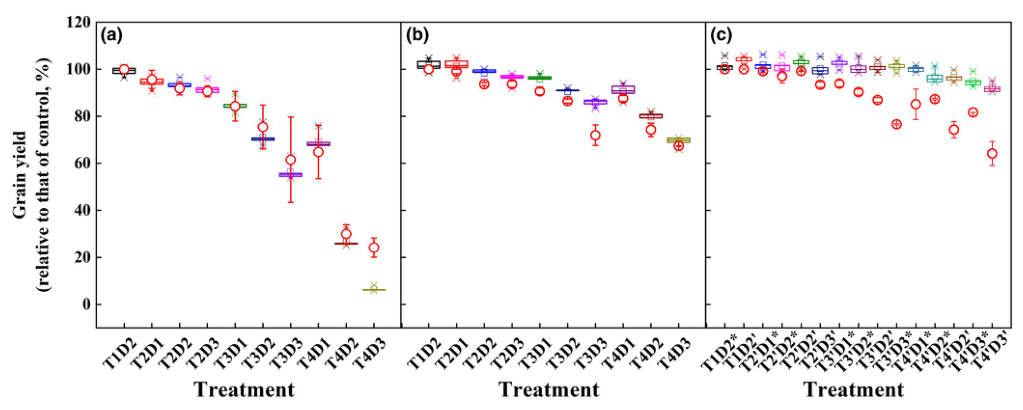

在未改進模型算法的前提下采用多模型集合的方法并不能有效提高高溫脅迫下水稻產量預測的精度(圖片來源:Global Change Biology)

為解決這一問題,在國內就有這么一支來自南京農業大學國家信息農業工程技術中心的“把脈”未來農業的前沿力量,從二十世紀九十年代到現在近30年的潛心研究。相關研究成果發表在Nature Climate Change、Global Change Biology等國際知名期刊。并在這個過程中在國際上首次發現多模擬集合方法并不一定能夠提升模擬模型的預測效果,且通過在人工氣候室模擬未來在作物生長的關鍵生育期如孕穗期、開花期和灌漿期發生極端高溫、低溫、干旱以及多因子復合的情景去進一步構建了適應于不同極端氣候環境下的模擬算法,最后采用改進后的模型準確的預估了未來升溫情景下對全球主要農作物產量的影響。目前該團隊也正在進一步探索不同的品種更替和措施優化對未來氣候變化對作物生產影響的緩解效果。正是許多個這樣團隊的共同努力使得精準農業技術在管控農業生產風險中可以做到早預測、早發現、早預警,從而減緩農業生產波動,提升農產品供給能力,而這也將進一步保障我國在未來的糧食安全。改進模型在不同環境特別是在極端環境下的模擬算法,不僅能改善作物生長模型在現有氣候條件下對作物生長預測的準確性,更能為未來氣候條件下溫度對作物生產力效應的評估提供一個更為可靠的工具。在構建不同環境下的模擬算法后,我們就可以在模型中通過選擇采用不同的品種,不同的播種時間,不同的播種量以及不同的施肥灌溉模式等種植模型結合地球系統模式預測的不同增溫條件和不同二氧化碳濃度的未來氣候模式進行定量評估。了解在未來氣候情景下作物生育期內的高溫、低溫、寡照、干旱等極端氣候事件對作物生產力的影響有多大以及增加的二氧化碳濃度帶來的肥料效應有多大。并且可以進一步探究是否在不同區域、不同國家這一差異都一致。另外通過比較不同種植模式在未來氣候情景下生產力的差異,我們可以針對不同區域的差異制定出更適合未來氣候情景下的栽培模式從而指導生產,甚至還以為育種學家提供更適合未來氣候變化情景下的品種選育方向。從而真正的做到在全球氣候變化背景下為作物生長“把診問脈”,以確保未來我國乃至全球的糧食安全。未來氣候變化對于我們來說是充滿未知的,就如《三體》的黑暗森林法則所說:“宇宙就是一座黑暗森林,每個文明都是帶槍的獵人,像幽靈般潛行于林間,輕輕撥開擋路的樹枝。”而作物模型或許就是我們在探尋未來路上撥開“擋路樹枝”的有力工具。

參考文獻

1. IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte V, Zhai P, Pirani A. et al.]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2391 pp.

2. Wang X, Zhao C, Müller C. et al. Emergent constraint on crop yield response to warmer temperature from field experiments. Nature Sustainability, 2020, 3: 908–916.

3. Cammarano D, Jamshidi S, Hoogenboom G.et al. Processing tomato production is expected to decrease by 2050 due to the projected increase in temperature. Nat**ure Food , 2022, 3: 437–444.

4. Lesk C, Rowhani P, Ramankutty N, Influence of extreme weather disasters on global crop production. Nature , 2016, 529: 84–87.

5. Lobell D B, Schlenker W, Costa-Roberts J. Climate trends and global crop production since 1980. Science , 2011, 333:616–620.

6. Hausfather Z, Marvel K, Schmidt G A, et al. Climate simulations: Recognize the ‘hot model’problem. Nature, 2022, 605: 26–29.

7. Liu B, Asseng S, Müller C. et al. Similar estimates of temperature impacts on global wheat yield by three independent methods, Nature Climate Change, 2016, 6: 1130-1136.

8. Sun T, Hasegawa T, Liu B. et al. Current rice models underestimate yield losses from short-term heat stresses, Global Change Biology, 2021, 27: 402-416.

作者介紹

本文作者為南京農業大學2021級博士研究生康敏,在讀期間圍繞氣候變化對作物生產力形成影響的模擬研究課題,構建了花后低溫脅迫對水稻生長影響的模擬算法;揭示了花后不同階段低溫脅迫對水稻產量及品質形成影響差異的主導因素;并創建了具有階段敏感性差異且適用于不同花后不同階段遭受不同持續時間與不同強度低溫脅迫的水稻產量模擬算法。在植物科學期刊Frontiers in Plant Science發表論文1篇。

○ ●

撰稿人:康敏,南京農業大學智慧農業系博士研究生

審核人:劉兵,南京農業大學智慧農業系教授、博士生導師

來源: 南京農業大學、中國作物學會智慧農業專委會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國作物學會

中國作物學會