一臺超級計算機按下了宇宙誕生的倒帶鍵。

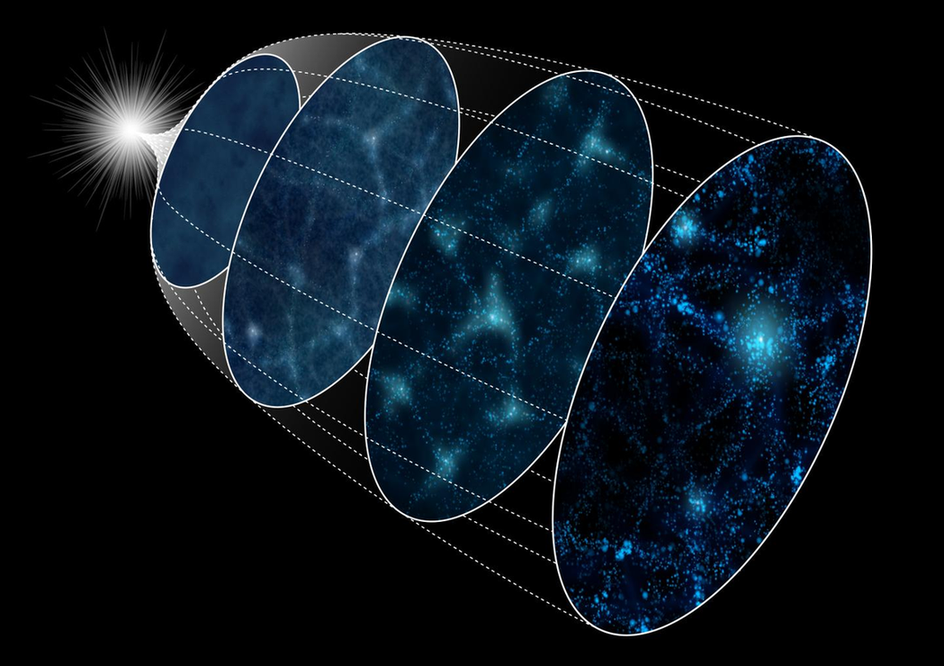

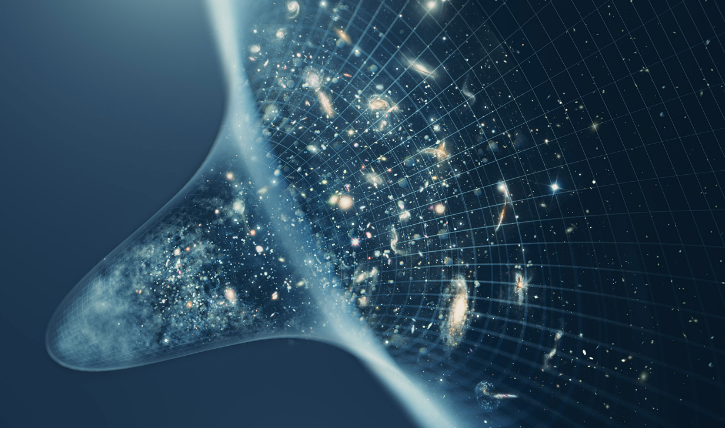

宇宙從暴脹(左)到現在(右)的演化示意圖。重建方法在這張圖上從右到左繞回演化過程,從當前的星系分布中再現原始密度波動。(圖片來源:統計數學研究所)

宇宙學家正在大爆炸后的第一個瞬間按下倒帶鍵,他們在一臺巨型超級計算機上模擬了4000個版本的宇宙,描繪一幅大爆炸后的景象,模擬當時可觀測到的宇宙在最微小的一微秒內突然膨脹了1萬億倍的畫面。通過將模擬所用的方法應用到對宇宙的真實觀測中,研究人員從而對它在膨脹時期的樣子有一個清晰的認識。研究負責人、國家天文臺(NAOJ)的宇宙學家白崎正人(Masato Shirasaki)寫道:“我們希望做一件事,比如能從最新的照片中假設宇宙初期的模樣之類。”

不完整的宇宙

今天的宇宙呈現出密度的變化,有些斑塊上有豐富的星系,而另一些則相對貧瘠。對于可見物質的這種不均勻分布,一個很有希望的假設是,在大爆炸的時候,在微小的原始宇宙中已經有了量子漲落,或能量的隨機、臨時變化,白崎說。

當宇宙膨脹時,這些波動也會膨脹,密度更大的點延伸到比周圍密度更大的區域。引力可能與這些伸展的細絲相互作用,導致星系沿著它們聚集在一起。

但是引力的相互作用是復雜的,所以試圖倒回這個膨脹時期來了解宇宙在它之前的樣子是非常具有挑戰性的。宇宙學家基本上需要從方程中去除引力波動。

一個新的開始

研究人員開發了一種重建方法來做到這一點。然而,為了確定重建是否準確,他們需要一些方法來測試。因此,他們使用國立天文臺的阿特瑞二世超級計算機創建了4000個版本的宇宙,所有版本的初始密度波動都略有不同。研究人員讓這些虛擬宇宙經歷它們自己的虛擬膨脹,然后將重建方法應用到它們身上,看看它是否能讓它們回到最初的起點。

白崎說:“我們發現,一種重建方法可以減少引力對觀測到的星系分布的影響,使我們能夠以一種有效的方式提取宇宙初始條件的信息。”

他補充說,這種重建以前已經應用于真實的星系數據,但新的研究表明,它也可以應用于宇宙膨脹期。白崎說,下一步是將重建應用到宇宙網的真實觀測中。作為斯隆數字巡天計劃的一部分,新墨西哥州的一臺望遠鏡已經進行了這些觀測。

相關知識

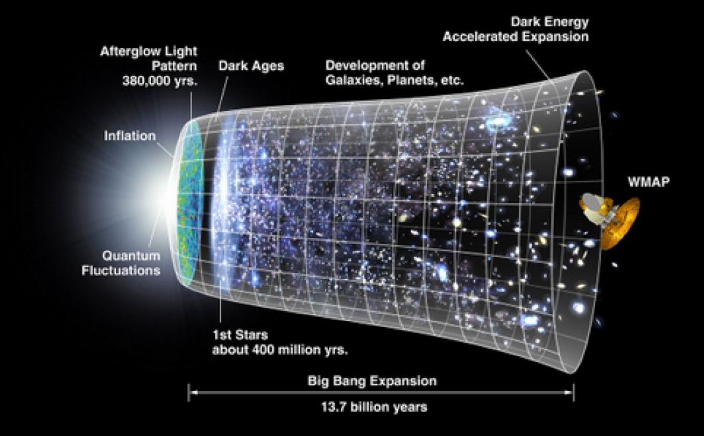

大爆炸事件是一種描述宇宙如何從高密度和高溫度的初始狀態膨脹的物理理論。大爆炸的各種宇宙學模型解釋了可觀測宇宙從最早的已知時期到后來的大規模的演變。這些模型為廣泛的觀測現象提供了全面的解釋,包括輕元素的豐富性、宇宙微波背景輻射和大尺度結構。宇宙的整體均勻性,被稱為平面性問題,是通過宇宙膨脹來解釋的:宇宙膨脹是在最初的時刻,空間突然而非常迅速的膨脹。然而,物理學目前缺乏一個被廣泛接受的量子引力理論,可以成功模擬大爆炸的早期環境。

宇宙是所有時間、空間與其包含的內容物所構成的統一體;它包含了行星、恒星、星系、星系際空間、次原子粒子以及所有的物質與能量,宇指空間,宙指時間。目前人類可觀測到的宇宙,其距離大約為93 × 10?光年,最大為27,160百萬秒差距;而整個宇宙的大小可能為無限大,但未有定論。

在物理宇宙學中,宇宙暴脹,簡稱暴脹,是早期宇宙的一種空間膨脹呈加速度狀態的過程。暴脹時期在大爆炸后10?3?秒開始,持續到大爆炸后10?33至10?32秒之間。暴脹之后,宇宙繼續膨脹,但速度則低得多。 “暴脹”一詞可以指有關暴脹的假說、暴脹理論或者暴脹時期。

BY:Stephanie Pappas

如有相關內容侵權,請在作品發布后聯系作者刪除

轉載還請取得授權,并注意保持完整性和注明出處

來源: 3.原文來自:https://www.

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

天文在線

天文在線