心衰的概念:心力衰竭(簡稱“心衰”),是指在各種致病因素作用下,導致的心臟收縮和或舒張功能減弱,不能將靜脈回心血量充分的從心臟排出,從而導致靜脈系統血液淤積,動脈系統血液灌注不足。

(圖片來源于網絡)

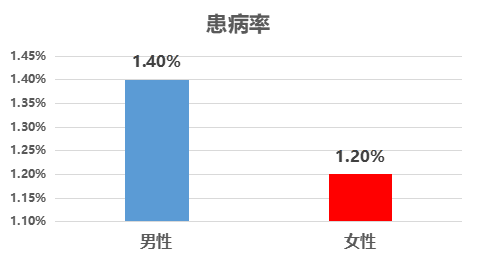

心衰的流行病學:心衰是大部分心血管疾病發展的最終階段,其發病率高,目前我國≥ 35 歲人群心衰的患病率為 1.3%(女性 1.2%,男性 1.4%),估計有心衰患者 890 萬,預測未來,我國心衰發病率仍將呈上升趨勢,因此心衰的預防至關重要。

心衰時會釋放哪些信號?

一、呼吸困難包括:勞力性呼吸困難、端坐呼吸、陣發性夜間呼吸困難):

(1) 勞力性呼吸困難是左心衰竭最早和最常見的癥狀。病情較輕的患者僅僅于較重的體力勞動時發生呼吸困難,休息后很快消失。

勞力性呼吸困難(圖片來源于網絡)

(2) 端坐呼吸:隨心衰病情的進展,逐漸出現輕度體力活動即感到呼吸困難,嚴重者在休息時也感到呼吸困難,以致被迫采取半臥位或坐位休息。

乏力、運動量下降(圖片來源于網絡)

(3) 陣發性夜間呼吸困難:是左心衰竭的另一種表現,患者常在熟睡中憋醒,有窒息感,被迫坐起。病情輕的患者坐起后幾分鐘癥狀消失,嚴重的患者可持續不緩解,甚至出現呼吸窘迫和口唇紫紺。

夜間陣發性呼吸困難,端坐呼吸(圖片來源于網絡)

二、乏力、運動能力下降:心衰患者經常早期易疲乏無力,運動量下降等癥狀。

三、水腫:由于心臟的循環功障礙,易導致靜脈血淤積,形成水腫,多先見于身體低垂的部位,比如下肢水腫,按壓可出現凹陷,多發于傍晚出現或加重,休息一夜后可減輕或消失。嚴重的患者可出現全身水腫,部分患者還會出現胸腹腔積液。

下肢水腫(圖片來源于網絡)

四、咳嗽和咳痰:心衰患者常常出現咳嗽、咳白色黏痰或泡沫痰,嚴重者可表現為肺水腫—咯粉紅色泡沫樣痰或血痰咳粉紅色泡沫痰或血痰,多與呼吸困難并存。

咳嗽、咳痰(圖片來源于網絡)

五、其他:心衰患者還有食欲不振、腹脹、夜尿增多、失眠等無特異的癥狀。重度心衰引起腦缺氧時,患者還可出現嗜睡、眩暈、眼前發黑、意識喪失等癥狀。

失眠、焦慮 (圖片來源于網絡)

食欲不振、腹脹(圖片來源于網絡)

夜尿增多(圖片來源于網絡)

心衰導致哪些后果?

1. 體力下降:患者會經常發生體力的嚴重不足,中度心衰患者輕微活動就會有氣喘、胸悶等癥狀,所以患者的日常活動明顯受到限制。健康人群勝任的一切日常活動,比如可以健身、外出旅游等。如果是心力衰竭患者,那么日常活動,包括健身等健康生活方式,患者都不能從事;

2. 心理影響:長期心力衰竭的患者由于生活質量嚴重下降,可能會出現嚴重的心理方面的問題,影響患者的日常工作、交際,甚至導致焦慮、抑郁等心理疾病。

3.影響全身臟器的功能

(1) 肺部:心衰患者的心功能障礙引起肺循環系統阻力升高,導致肺循環淤血,而肺部淤血可增加呼吸道感染概率。

(2) 腎臟:心衰引起腎血管灌注不足可致腎功能異常,有慢性腎功能衰竭的風險,甚至會出現尿毒癥。

(3)肝臟:肝臟長期處于淤血缺氧的狀態可致心原性肝硬化,肝淤血導致淤血性肝硬化,嚴重的影響肝臟的功能。

(4)血栓:患者長期臥床不起易導致下肢靜脈易形成血栓;

(5)心源性猝死:心力衰竭的患者發生心源性猝死的風險,比普通的健康人群要高4-5倍,心臟性猝死非常難以預測,發病時急迫、兇險,搶救的時間非常短,導致很多心力衰竭的患者發生猝死時沒有搶救的機會。

心衰如何形成?

各種心血管疾病導致心肌損傷。比如心肌梗死、心肌病、左心室肥厚、心臟瓣膜病、心律失常、高血壓等,導致心室舒縮功能與心臟泵血能力受損后,都會引起心力衰竭。

非心血管疾病也可導致心衰。比如貧血、糖尿病、肥胖、肝功能不全、甲亢等也是心衰的常見病因。這些患者為心力衰竭的高危人群,應定期做心電圖、心臟彩超等檢查,若出現心衰的癥狀及時就診。

此外,一些腫瘤治療藥物、糖皮質激素、抗真菌的藥物、抗抑郁藥、非甾體類抗炎藥等也可導致或加重心衰。

非疾病因素,酗酒也可導致心衰。酒精性心肌病的發病與長期大量的飲酒有密切關系,多發生于中老年男性

心衰如何治療?

目前可改善心衰預后的藥物、減輕患者癥狀的藥物種類多。治療原則主要通過減輕心臟前后負荷、改善心臟收縮與舒張功能、積極去除誘因、治療原發病變。

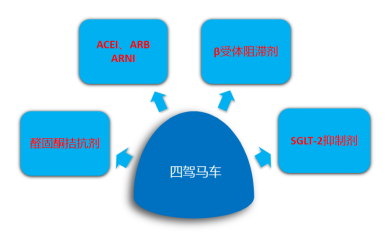

按最新的國際國內指南,已經從三大類藥物的“金三角”時代發展成四大類藥物構成治療心衰的“四駕馬車”新時代:

1.醛固酮拮抗劑;

2.血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI)、血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑(ARB)、血管緊張素受體腦啡肽酶抑制劑(ARNI);

3.β受體阻滯劑;

4.鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2(SGLT2)抑制劑。

這四大類藥物都可以降低心衰再住院和心血管死亡風險,需在專科醫生指導下,根據患者具體情況給予個體化用藥。心衰患者需要長期規范化用藥,因此一定要遵醫囑定期服藥。

心衰患者的自我管理

1.記錄血壓和心率

2.每日測體重、維持正常體重

3.按醫囑服藥

4.低鹽低鈉飲食

5.限制飲水及飲料

6.限制酒精攝入

7.戒煙

8.適度運動

9.了解心衰的預警癥狀

10.定期隨診

來源: 鄺鴻生-廣東省揭陽市人民醫院心內二科

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普作品

科普作品