太陽 “營火”推動日冕的神奇加熱

太陽最奇怪的現象之一可能是由表面的 “營火”引起。

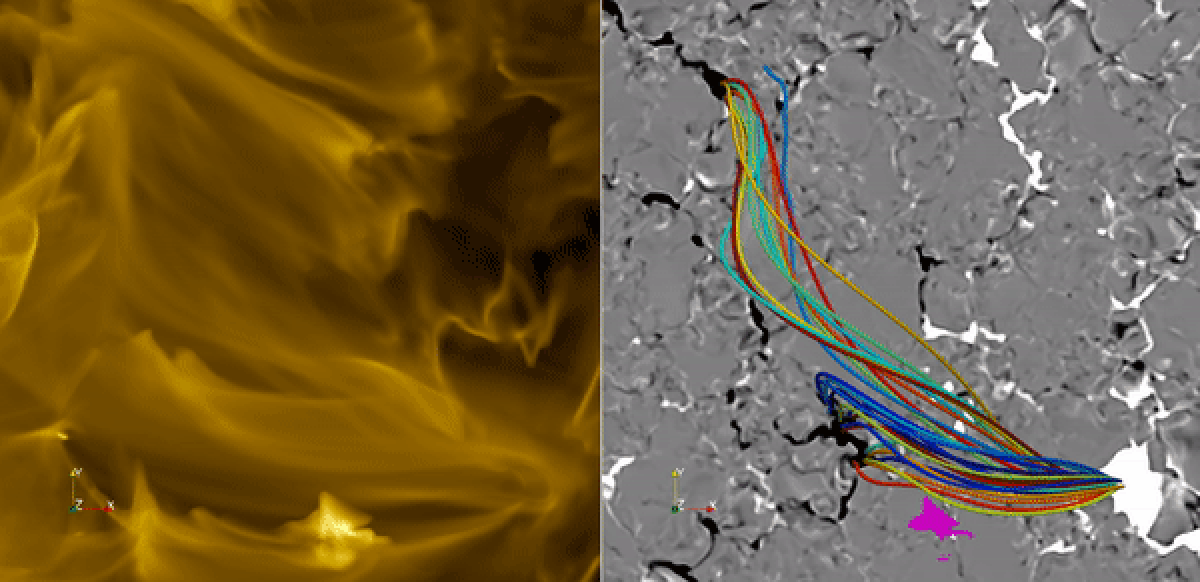

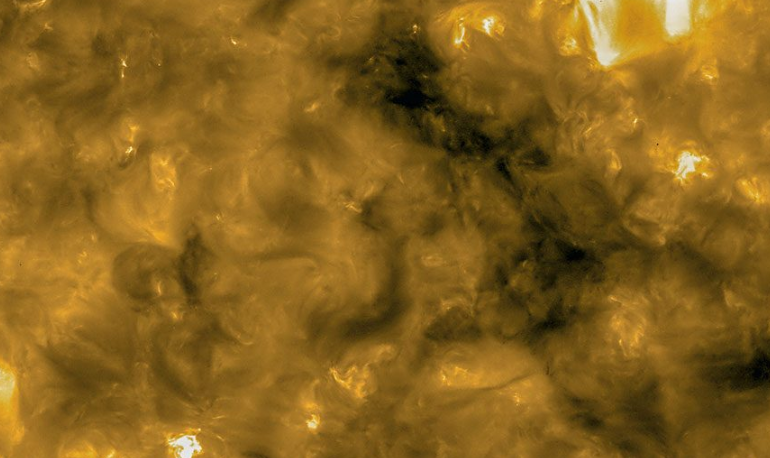

圖注:太陽“營火”的演變和計算機模擬的磁場區域(圖片來源:Chen等人)

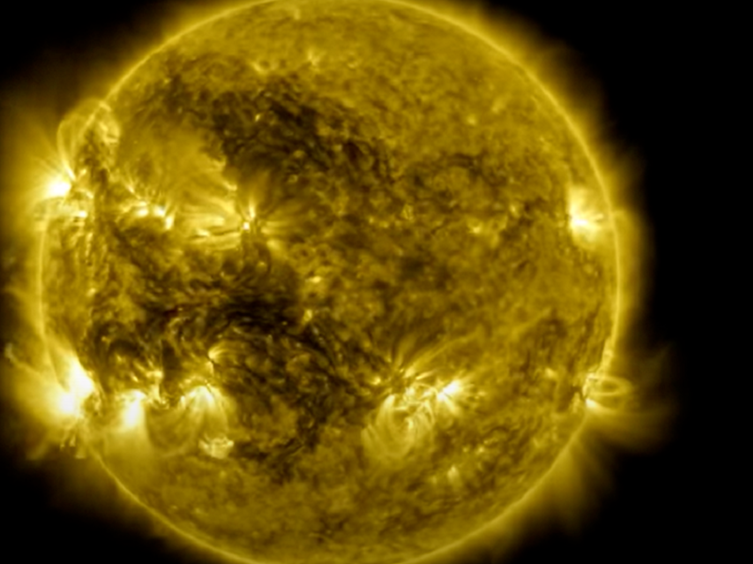

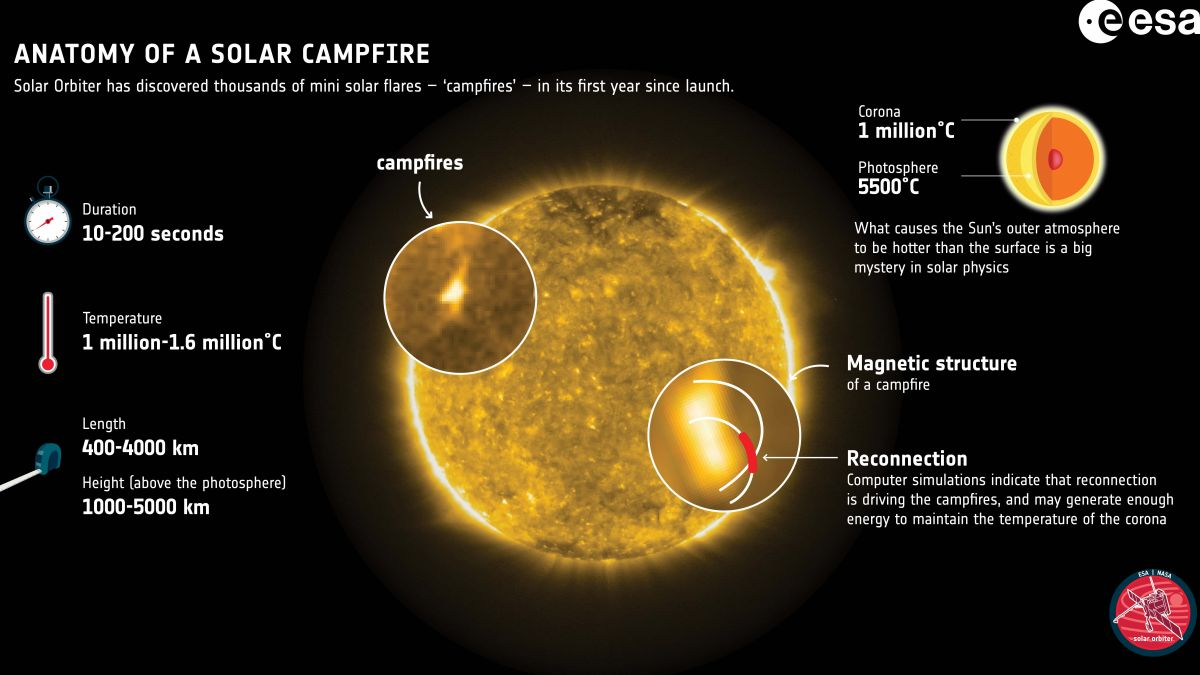

由空間局(ESA)和國家航空航天局(NASA)聯合研制的太陽探測器在去年的研究中聲明,日冕高溫可能是由被稱為“營火”的微型太陽耀斑驅動產生。太陽大氣層,尤其是日冕層的溫度,困擾了科學家數十載。大氣層一直向外延伸數百萬公里,達到不可思議的超高溫170萬華氏度(100萬攝氏度),相比之下,太陽表層是“宜人的”9900華氏度(5500攝氏度)。這種差異是不符合邏輯的,因為在絕大多數情況下,接近熱源的物質溫度更高。科學家們認為一定有某種未知機理在起作用。

現如今,一項新研究表明,微型太陽耀斑釋放出的能量足以維持日冕的超高溫。該研究在地球科學聯盟大會上發表,并被《天文學和天體物理》雜志接收發表。

研究采用電腦模擬太陽釋放出的能量,希望能夠產生類似于現實儀器測量的耀斑。德國馬克斯·普朗克太陽系研究所的哈迪·彼得教授在空間局(ESA)發布的一份聲明中表示,我們團隊運行了模擬系統,可以看到與環日軌道器觀測的“營火”一般規模的明亮區域。隨后科學家們進一步調查了其中七個最亮的模擬“營火”的磁場擾動現象。

哈迪說模型描繪了磁場線,隨時間的推移,可以看到明亮域內和周圍磁場的變化。他補充說,追蹤這些磁感線表明,一個被稱作“重聯”的過程似乎正在發生。科學家們假設磁重聯會觸發大規模太陽耀斑以及日冕物質拋射。這種太陽表面的可視化擾動產生于兩條反向磁場線破壞和重聯過程,并釋放出了巨大的能量。北京大學博士生、ESA聲明論文的主要作者陳亞杰(Yajie Chen)說,我們的模型顯示,組件重聯過程中“營火”釋放的能量足以維持觀測的日冕溫度。

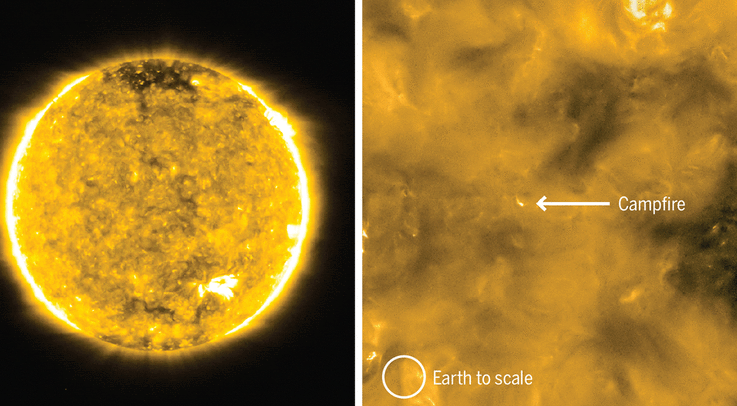

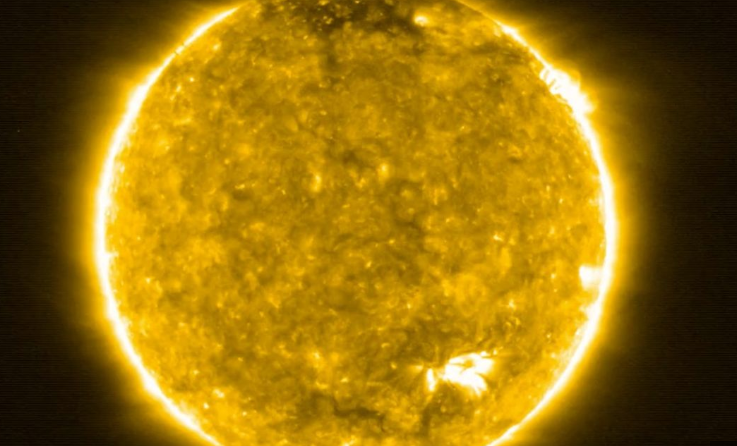

圖注:去年ESA-NASA環日軌道器在第一批圖像中發現的微型太陽耀斑是由磁場重聯過程驅動的,這極可能是太陽外層大氣被神秘加熱的原因。 (圖片來源:ESA)

“營火”直徑達250-2500英里(400-4000公里),對人類來說無疑是巨大的,我們熟知的太陽耀斑, 是那些在地球上引起磁暴以及美麗的北極光的,而“營火”這類耀斑是非常微小的,能量可能相當于以往耀斑的百萬分之一至十億分之一。我們給予“營火”極大關注的原因在于其含量豐富,于2020年6月發布的第一幅太陽軌道探測的圖片中,科學家們可以觀察到“營火”覆蓋了幾乎整個太陽表面,就像蠟燭般閃爍了十幾秒到幾分鐘。

1980年物理學家尤金·帕克,也是宇航局帕克太陽探測器的命名來源者,首次提出了微型太陽“營火”加熱日冕的論斷。如今哈迪的這項新研究或將表明帕克的想法是正確的。“我們的研究工作很幸運地建立在此前飛行器采集的數據之上,還有好幾十年的理論和模型作為鋪墊”歐空局環日軌道器探測項目科學家丹尼爾?穆勒表示,“我們期待著看到軌道探測器遺漏的數據,以及我們開發的太陽社區,將有助于破解這些開放性問題。”

盡管環日軌道器還沒有正式投入科學應用,但現已捕獲的觀測數據是令人印象深刻的,它可以實現近距離太陽圖像拍攝,目前尚處在被稱作“巡航時期”的驗證和軌道調整階段,預計在2021年正式投入對太陽的科學研究。

揭示日冕的圖像是環日軌道器于2020年6月在近日點處拍攝,距離太陽7700萬公里(480萬英里),大約是日地平均距離一半的位置,環日軌道器的控制器將繼續縮緊環日軌道,達到最終距離至4200萬公里。相較之下,帕克太陽探測器會更深入到太陽的大氣環境中,從距離太陽表面超過1000萬英里的地方經過。但帕克探測器并不攜帶用于太陽表面成像的相機,僅對近太陽環境進行其他測量。

在接下來的任務中,操作人員將使環日軌道器圍繞太陽的軌道偏離行星運行的黃道平面,使其能夠拍攝到有史以來第一張恒星兩極的高分辨率圖像。科學家們說,研究兩極周圍的活動將有助于推進我們對太陽磁力的理解,并有助于理解是什么驅動著太陽周期,即恒星耀斑和太陽黑子的周期性漲落。

BY:Tereza Pultarova

FY:gxm

如有相關內容侵權,請在作品發布后聯系作者刪除

轉載還請取得授權,并注意保持完整性和注明出處

來源: 3.原文來自:https://www.

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

天文在線

天文在線