“三高”以及肥胖等生活習慣病,是困擾現代人的重大健康問題,這些因為不良生活方式而導致的疾病也被稱為“現代文明病”。它們的成因、表現、相互間的關系以及治療都極為復雜,即便是諾貝爾獎級別的研究成果,也不可能馬上解決人類面臨的健康挑戰。但是這些具有突破性的原創成就,很可能開啟全新的研究領域,引領人類在未來戰勝這些“現代文明病”。

在諾貝爾獎的歷史上,與血壓調節直接相關的血流信號分子一氧化氮已經于1998年獲得諾獎,胰島素的功能和結構,以及膽固醇在身體中的代謝則獲獎更早。近年來,與現代文明病直接相關的最新研究進展暫時還未得到諾獎評委會的青睞。不過鑒于三高等問題重大的社會意義,相關研究隨時都可能獲得諾獎,說不定就是今年。那么相關的突破性研究都有哪些呢?快來了解一下吧。

瘦素——一只“癡肥”老鼠帶來的大發現

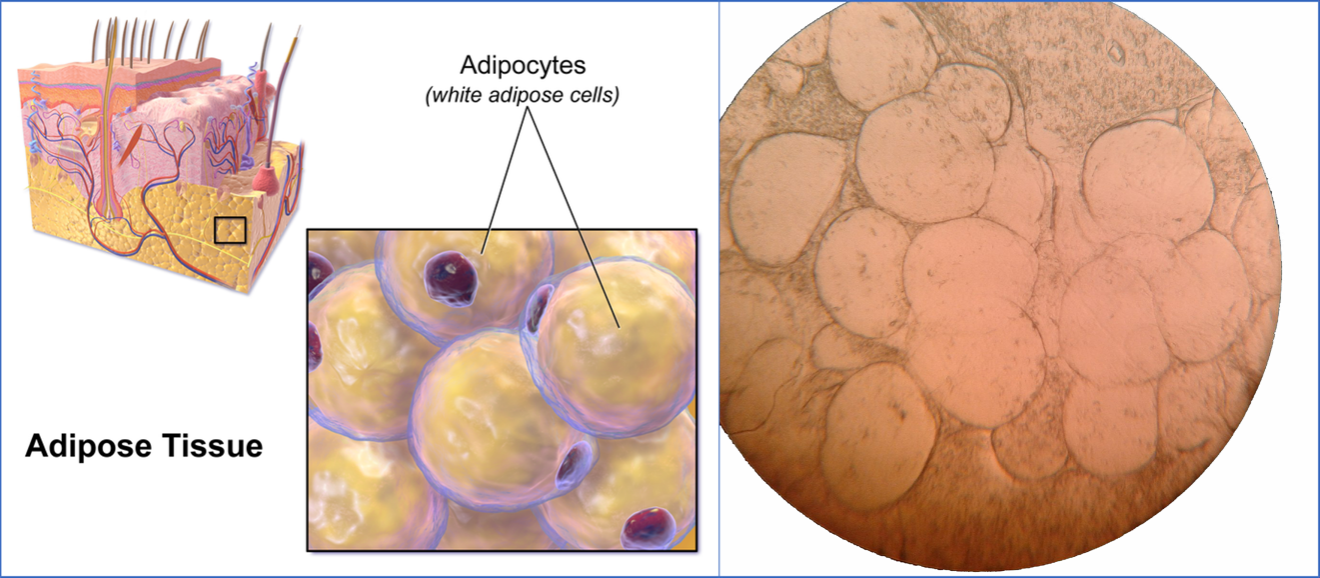

肥胖意味著身體內的脂肪過剩,那么,脂肪以怎樣的形式存儲在身體內呢?脂肪存在于身體內的脂肪組織中,脂肪組織主要是由脂肪細胞所構成。脂肪細胞的顯微形態近乎正圓,其中充滿脂肪,細胞核一類的重要構造都被擠到了邊上。假如每個脂肪細胞存儲的脂肪量都稍微增加一點,人體的脂肪總量就將大幅增加。當每個脂肪細胞容納脂肪的空間都幾乎被占滿,身體會通過增加脂肪細胞數量的方式提升脂肪儲存容量。

脂肪組織示意圖和顯微鏡下的脂肪細胞

(圖片來源:維基百科)

以前,人們一直認為脂肪細胞的作用僅僅是儲存脂肪,以便在能量攝入不足時為身體提供能量。然而,最近幾十年對脂肪細胞的研究卻發現,脂肪細胞絕非沒有存在感的脂肪倉庫,它們在人體中的作用非常多樣化。脂肪細胞所分泌的一系列物質,對于調節人體的生理活動起著重要作用。脂肪分泌的調節物質中,研究較早也較為深入的就是“瘦素”,也叫瘦蛋白,它的發現還要從一只忽然變異的胖老鼠開始說起。

上世紀中葉,科學家們已經在思考人類為什么能夠在長時間內維持幾乎恒定體重這樣的課題。1951年,英國學者肯尼迪提出了脂肪恒定說,他認為中樞神經能夠掌握身體的脂肪量數據,從而指揮身體進行攝食、節食一類的行為,最終保持相對穩定的體重。幾乎在同一時期,美國緬因州杰克遜研究所飼養的實驗鼠中,忽然出現了一只日夜拼命進食,體重相當于普通鼠三倍大小的變異肥胖鼠。

先天性“癡肥”鼠(左)和正常個體對比

(圖片來源:維基百科)

在基因測序和編輯技術都極不發達的當時來說,這只變異癡肥鼠無異于是上天賜給人類的寶物,科學家們馬上意識到它握有揭開肥胖奧秘的鑰匙。之后,杰克遜研究所開始大量培育它的雜交后代,從中選出癡肥鼠并提供給全球實驗室進行研究。到了70年代,科學家們已經預測癡肥鼠身體中,因為基因缺陷而失去了分泌某種關鍵調節物質的能力,而這種物質就是脂肪恒定說中,向中樞神經匯報身體脂肪量的關鍵。

為了證明這種物質的存在,杰克遜研究所的道格拉斯·科爾曼進行了一系列有趣的實驗。例如,將正常鼠的血管跟癡肥鼠相連接,讓二者共享血液循環系統,然后觀察它們經過長期飼育后的變化。結果發現,癡肥鼠不再嗜食如命,肥胖慢慢得到了治愈,恢復了正常體型,這意味著正常鼠血液中的某種物質有維持正常體重的功效。

與此同時,他發現利用其它來源的變異肥胖鼠和正常鼠進行血液交換的實驗卻有不同的結果。這種老鼠的變異不是因為癡肥,而是因為患有先天性糖尿病,因此雖然沒有暴飲暴食,但是體重超標嚴重。將二者循環系統相互交聯后,糖尿病鼠依舊肥胖,而普通鼠則食欲全無日漸消瘦,最后居然衰弱而死。這意味著糖尿病鼠體內的某種物質,影響了普通鼠的營養攝入。

先天性糖尿病鼠(右)與正常鼠對比

(圖片來源:杰克遜研究所官網)

科爾曼當時曾認為,從這兩組實驗可以看出,癡肥鼠缺乏這種物質,而糖尿病鼠似乎過度分泌這種物質。接下來,科爾曼又把癡肥鼠和糖尿病鼠連在一起,以觀察它們之間能否形成這種物質的平衡。結果卻讓他稍感意外,癡肥鼠確實停止了瘋狂進食,最后甚至活活餓死。而糖尿病鼠仍然保持肥胖的體態和進食規律,似乎完全不受影響。

科爾曼進一步分析認為,在兩組實驗中發揮重要作用的物質其實是同一種,之所以造成不同的結果,是因為兩種肥胖鼠發胖的根源有所不同。癡肥鼠是因為基因缺陷導致體內完全產生不了這種物質,因此表現得不知饑飽,沒命攝食。一旦從普通鼠血液中獲得了該物質,就能痛改前非,規律飲食。而糖尿病鼠能夠產生這種物質,只是它們體內缺乏配合這種物質發揮效果的受體,因此身體必須大量分泌該物質,但卻起不了太大效果。一旦普通鼠或者癡肥鼠和它共享循環系統,就會被它體內大量分泌的這種物質影響,從而天真地認為自己已經吃飽,結果反而活活餓死。

至于這種物質究竟是什么,科爾曼因為種種原因停止了繼續研究,當然,找出這種物質在當時的技術水平下也絕非易事。直到1994年,美國洛克菲勒大學的杰弗理·弗理德曼才最終確認了它的成分,并將其命名為瘦素。弗理德曼發現控制瘦素合成的基因在小鼠第6號染色體上,癡肥鼠這一基因發生突變而失效。該基因表達一種分泌性蛋白質,因此瘦素也叫瘦蛋白。此外,弗理德曼還找到了小鼠體內的瘦素受體,并發現糖尿病鼠體內瘦素受體確實發生了失活。至此,科爾曼留下的假設得到了完美的證明。

弗理德曼還發現,瘦素基因幾乎只在脂肪組織中活躍,因此這一發現顛覆了人類對于脂肪組織的固有認知,原來它們不僅是“倉庫”,還是“哨所”。正常人體內,脂肪組織根據脂肪保有量分泌合適劑量的瘦素,身體各處和大腦中的瘦素受體接受到它們發來的訊號,以此調控攝食行為和新陳代謝速率。此后,人類又發現了上百種由脂肪分泌的脂肪因子,它們與人類新陳代謝的關系非常大。

如今,越來越多的人開始認同脂肪組織是人體中最大的內分泌器官這一說法,而這一切的開端,就是癡肥鼠的偶然誕生和在那40年后瘦素的發現。科爾曼與弗理德曼共同獲得了包括拉斯克獎和邵逸夫獎在內的多個醫學獎項。科爾曼于2014年去世,弗理德曼在2019年又獲得了沃爾夫獎,瘦素研究對于人類的意義和價值完全有理由讓他再獲得諾貝爾獎的肯定。

2009年邵逸夫獎

(圖片來源:邵逸夫獎官網)

胰島素通路——胰島素到底是如何發揮作用的?

人類大約在100年前就發現了胰島素,并初步了解了它的生理功能。1923年,班廷和麥克勞德因為在胰島素提取、生產及其糖尿病治療效果等方面的研究獲得諾貝爾獎。1958年,弗雷德里克·桑格也因解明胰島素的結構而獲得諾貝爾獎。1963年,中國科學家首次獲得人工合成牛胰島素,雖然沒能得到諾貝爾獎,但其仍然是建國初期誕生在中國本土的世界級研究。

在此之后,糖尿病和肥胖等與胰島素代謝相關的疾病開始隨著生活水平的提升迅速流行,幾乎在同時,研究也發現胰島素的代謝是極為復雜的生化過程,直到今天,人類還遠遠不能說已經戰勝糖尿病,相反,各種潛在的并發癥嚴重影響著患者的生存質量,降低了他們的健康生存年限。

人類與糖尿病的斗爭中,胰島素的發現和結構解析僅僅算得上是開始,真正的困難還在于弄清胰島素與身體間一系列精妙反應的具體機理,也就是醫學上的胰島素信號通路。只有把信號通路中的每一個環節都理順,才能了解胰島素傳遞的信息如何被細胞解讀,細胞又是如何根據這些信息做出恰當回應。

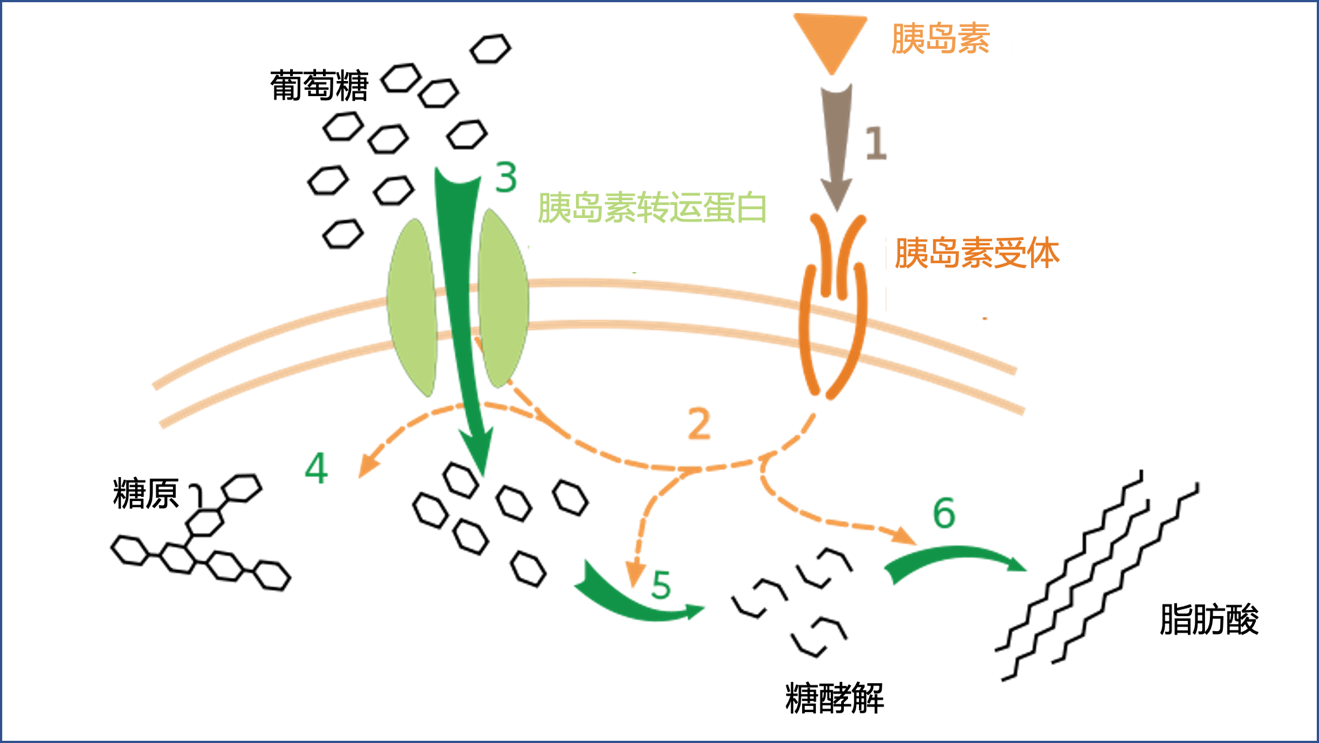

胰島素的信號通路非常復雜,我們無法用三言兩語說清,這里只給大家介紹其中的幾個關鍵步驟。分泌自胰腺的胰島素本質上是一種蛋白質,它的作用是調節血液中的葡萄糖含量(血糖)。當血糖含量升高時,胰島素可以在細胞內促進葡萄糖向糖原的轉化。而血糖含量降低時,胰島素又可以調節糖原轉化為葡萄糖,并促成葡萄糖向血液中的釋放。

進食后,為了降低急劇升高的血糖含量,胰島素將大量進入血液循環,游遍全身。當它們遇到胰島素受體,就會與之結合。胰島素受體也是一種蛋白質,它主要存在于肌肉、脂肪以及肝臟細胞表面。胰島素和受體結合后,會向細胞內部釋放信號,這些信號可以促成很多與葡萄糖代謝有關的生理現象。比如為了接納更多葡萄糖,細胞內部的葡萄糖轉運蛋白就會移動到細胞膜表面并與之融合,同時打開一個葡萄糖進入細胞內部的通道,通道一開,短時間內就可能會有10萬個葡萄糖分子通過單一通道進入細胞。葡萄糖進入細胞后,不僅會為細胞內的生理過程提供能量,多余的葡萄糖還將會轉化為糖原或者脂肪進行儲存。

胰島素與葡萄糖在體內的代謝

(圖片來源:維基百科)

糖類代謝是身體各種新陳代謝活動的基礎之一,其研究產生的重要成果多次獲得諾貝爾獎的肯定。1947年,科里夫婦因為發現糖代謝中的酶促反應而獲得諾貝爾獎。同年獲獎的還有阿根廷生理學家奧賽,他發現了動物垂體中存在調節血糖的激素。1992年,美國科學家費希爾與埃德溫·克雷布斯因為糖原磷酸化酶的相關研究獲得諾貝爾獎。

哈佛大學的卡爾·羅納德·卡恩和劉易斯·坎特利在胰島素通路研究中發揮了關鍵作用,他們回答了胰島素受體與細胞結合后,信號到底是怎樣傳達到細胞內部,以及在此過程中有哪些重要的酶進行參與。2016年,兩人聯袂獲得了作為諾獎風向標之一的沃爾夫獎,在糖代謝過程中發揮關鍵作用的胰島素通路能否獲得諾貝爾獎值得關注。

他汀類降脂藥——世界藥物銷量冠軍

開始介紹這項成就之前,我們先要回到上世紀30年代的日本秋田縣。在化學殺蟲劑應用還不算廣泛的那個時代,秋田山民們將一種人類可以食用的蘑菇烘烤后碾碎,再和砂糖拌在一起毒殺蒼蠅。一位大山中的農家少年對這種傳統的驅蠅方法發生了興趣,令他不解的是,為什么人類可以吃的蘑菇對蠅類來說卻是斷腸銷骨的毒藥。

不知是不是冥冥之中的宿命,1957年,這位少年從日本東北大學農學部畢業,進入三共制藥株式會社,專門從事與菌類有關的新化合物研發。日后,經歷了重重磨難,他從菌類中提取了他汀類物質,并將其開發為全球銷售量最大的降脂藥物,譽滿天下。這位當時的少年就是日本農學家遠藤章。

遠藤章進入三共制藥后,發現了一種菌類中十分常見的果膠酶,并將其利用到果汁和果酒的澄清化工序中,為自己的職業生涯創造了一個完美的開局。之后,他于1966年獲得東北大學農學博士學位,并在1966年到1968年間赴美留學。在此期間,遠藤章了解到當時美國每年有10萬人因心肌梗塞死亡,而其中的絕大多數病例均由血液膽固醇偏高引起。

回國后,遠藤章把降血脂藥物的開發作為新的研究方向,兩年間分析了大約6000株菌類微生物,最后終于在1973年從柑橘青霉菌的培養液中分離出了代號ML-236B的膽固醇合成抑制劑,這就是后來大名鼎鼎的美伐他汀。不過,美伐他汀后來的發展卻一波三折,遠藤章的開發項目也屢次陷于下馬的危急局面。

常見的平菇,其中含有天然的他汀類物質

(圖片來源:維基百科)

1974年初,由于沒有在老鼠身上觀察到美伐他汀的降脂效果,開發暫時中止。此時英國學者同樣發現了美伐他汀,也因為同樣的原因而中止了開發。但遠藤章沒有輕易認輸,他開始從小鼠身上尋找原因。“假如小鼠和人體對美伐他汀的響應機理有所不同,那么即便小鼠不能表現出藥物活性也完全沒有理由停止實驗”。

1976年4到7月,在獸醫同事的幫助下,遠藤章確認了美伐他汀對降低母雞和狗的膽固醇有明顯作用,這無疑令他們欣喜若狂。誰知,1977年春,美伐他汀卻在小鼠肝毒性實驗中遇到了挫折,因此不得不面對第二次停止開發的危機。即便如此,遠藤章還是堅信美伐他汀是一種絕對安全有效的降脂藥物。

1978年2月,在大阪大學醫學部醫師山本章的協助之下,美伐他汀開始進行小規模臨床實驗,參與的受試對象全部是重度膽固醇偏高的患者。到了這年夏天,除了患有隱性突變家族型高血脂癥的患者,其余8名重癥病患全部觀察到了劇烈的膽固醇下降,美伐他汀開始走上復活之路。

誰知1980年夏天,由于實驗得出的錯誤結論,三共認為美伐他汀存在致癌性,因此該項目被完全終止。然而,一直追隨三共展開他汀類化合物研究的美國默克公司運氣卻好得多,它們對自己開發的洛伐他汀進行了規模巨大的毒性毒理實驗,證明洛伐他汀并不存在致癌性。于是,后來居上的默克先于三共于1987年將洛伐他汀推向了市場。

之后,三共和其它制藥巨頭繼續對美伐他汀進行改進,推出了以普伐他汀為代表的六種副作用更低,降脂效果同樣明顯的他汀類藥物。作為預防心肌梗塞和腦梗塞的重要手段,全球每天有超過4000萬人服用他汀藥物,和青霉素盤尼西林一樣,堪稱人類的奇跡之藥。

遠藤章發現的他汀類藥物對于約瑟夫·戈爾茨坦和邁克爾·布朗所從事的膽固醇體內代謝通路研究起到了巨大的促進作用。后兩者早在1985年就獲得了諾貝爾獎,而作為他們主要合作者之一的遠藤章則沒能一同獲獎。

鑒于遠藤章在他汀類化合物研發、制藥和機理解析過程中取得的功績,他已于2008年和2017年分別獲得拉斯克獎和蓋爾德納國際獎。雖然膽固醇代謝機制已經獲得過諾獎,但這與他汀類藥物再獲獎并不存在矛盾,外界普遍看好遠藤章終將摘取桂冠。

在他的家鄉,秋田縣由利本莊市的某個小山村,每年的諾獎季節遠藤章都會在已經有120年歷史的老屋中,與家人一起等候頒獎結果。記者們同樣會聚集于此,大家吃著點心喝著茶,氣氛祥和歡樂。大多記者從附近的秋田市驅車兩個小時才能到達這里。由于他汀類藥物獲得生理學及醫學獎或者化學獎的可能性同時存在,而這兩個獎項的公布恰好是隔天,因此這些記者不得不每年往返兩次。

遠藤章老家外景以及有120年歷史的老屋

(圖片來源:每日新聞)

2019年的諾貝爾化學獎進行開獎直播之際,當聽到Akira的名字時,在場很多年紀比較大的人都以為遠藤章這次終于獲獎了。不過這其實是個小小的烏龍,因為英文的語言習慣把名字放在前面,而去年獲獎者吉野彰的名字也念作Akira。

又一次和諾獎失之交臂的遠藤章,臉上掛滿微笑,但眼神中還是流露出一些悵然。“很遺憾,今年又讓大家白跑一趟,歡迎明年再來做客”。他微笑著向前來采訪的記者們道別。

2019年諾貝爾化學獎頒獎結束后的遠藤章和妻子

(圖片來源:每日新聞)

人類科學發展至今,仍有不少疾病難以攻克。但是人類在探索生命科學的這條道路上,從未停止腳步一直向前。那一項項震驚世界的科研成果,為人類的探索立下了一座座豐厚的里程碑。我們相信,未來隨著科學的不斷發展,會為我們攻克各種疾病開辟更多新的思路和方向。

參考文獻

摂食調節の生理學と比較醫學

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpan/12/1/12_7/_pdf/-char/ja

肥満の分子機構 ―レプチンを中心に - 日本醫學會

http://jams.med.or.jp/symposium/full/124036.pdf

2009年邵逸夫獎新聞稿

https://www.shawprize.org/sc/prizes-and-laureates/life-science-and-medicine/2009/press-release

脂肪細胞について

http://www.kumei.ne.jp/kumei/dm/dm40.htm

レプチン| 醫) 弘正會 ふくた?內科クリニック

https://dmclinic.jp/relation/192/

ノーベル賞候補?遠藤章さん 10年間笑顔で待ち続ける秋田の実家

https://mainichi.jp/articles/20191018/k00/00m/040/310000c

出品:科普中國

作者:張昊(大阪大學)

監制:中國科普博覽

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽