人與病毒的“關系譜”

【從感染狀態看】

接觸病毒不必然導致感染,感染病毒不必然導致患病。

未發生感染:并非所有病毒都能感染人類,而能夠感染人類的病毒也不是次次可以成功感染。病毒的成功傳播需要正確的傳染途徑、足量的病毒顆粒以及適宜的宿主狀態。

不成功的感染:當宿主感染某種病原體后,宿主可能自發清除病原體,而不表現癥狀,稱為隱性感染或亞臨床感染。此種情況可能是由機會性感染(強調通常不感染人類的病毒發生的偶發性感染)、流產感染(強調病原體建立感染、完成復制周期的失敗)或無癥狀感染(強調病原體感染后無癥狀)造成的。例如,成人感染乙肝病毒后,有90%以上的自愈率。大量新冠無癥狀感染者也屬于這種情況。

潛伏期:潛伏期是指自病原體侵入機體到最早臨床癥狀出現這一段時間。高危地區旅行史或解除感染者的人需要進行一段時間的隔離觀察,這個隔離觀察時間就是按照傳染病的潛伏期長短來設定的,一般為平均潛伏期加1~2天。

臨床癥狀期:指傳染病病人出現疾病特異性癥狀和體征的時期,這種感染稱為顯性感染或臨床感染。這一時期病人體內病原體數量多,且疾病癥狀(嘔吐、腹瀉、咳嗽等)有利于病原體排出和傳播,傳染性最強。

恢復期:指病人的臨床癥狀已消失,機體所遭受的損傷處于逐漸恢復的時期。恢復期病人的免疫力開始出現,體內病原體逐漸被清除,一般不再傳染他人,如水痘、麻疹等,恢復時期就不會傳給別人了。但有些傳染病,如痢疾、傷寒、乙型肝炎等,患者在恢復期仍可排出病原體,感染其他人。

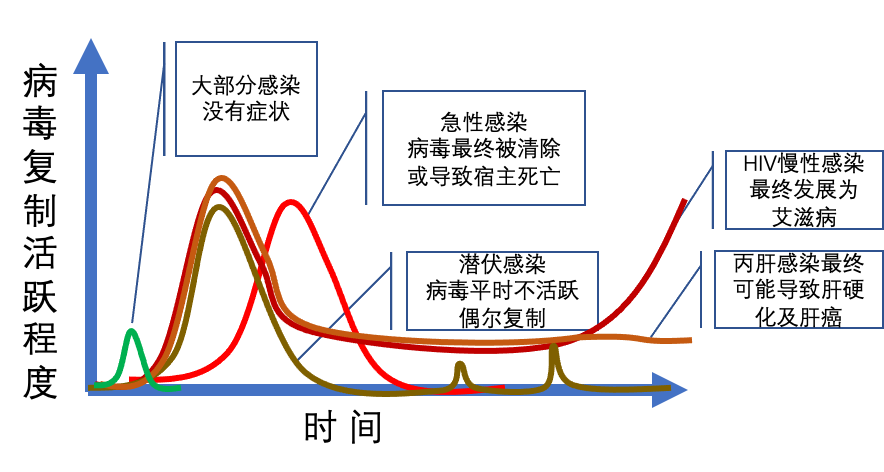

病毒感染人體后迅速復制并導致疾病,使病人在較短時間內經歷上述三個時期,稱為急性感染。

持續性感染:(Persistent infection)是宿主感染病原體后不能短期內恢復,長期攜帶病原體的狀態。其中,病原體不活躍,一般不排毒或不造成進一步病程惡化的狀態稱之為潛伏感染(Latent infection)。潛伏感染可以在免疫力低下、藥物刺激等條件下重新激活、發病,例如單純皰疹一型病毒、人類乳頭瘤病毒感染等,就表現出持續性感染的特征。

病原體處于活躍復制狀態,不斷釋放病原體并造成病程緩慢惡化的感染狀態稱為慢性感染(Chronic infection)。例如,感染了乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒及艾滋病病毒,任由這些疾病發展,將造成嚴重的后果。

我們要注意區分:急性感染不代表一定很嚴重,慢性感染也不代表“輕松”,“急/慢”只不過是病程發展快慢而已。引起急性感染并快速在人群中傳播,或在感染者體內以持續感染形式存在并伺機感染其他個體,是病毒存續的兩種策略。

免疫保護狀態:發病后痊愈的人群一般對病原體具有免疫力,感染后,身體自發清除病原體的人也帶有這類免疫力。但會不會再次感染這一病原體,則視病原體種類而異。甲肝、天花等病毒一般一生只感染一次,丙肝等則由于感染后的獲得性免疫不高,不足以預防新感染而易發生再次感染。

圖1:病毒感染后果并不相同,大部分感染不導致疾病。部分急性感染或慢性感染可導致嚴重疾病。丨作者供圖

搞清楚病毒感染后可能出現的狀態,也有利于制定合理的防疫措施。例如,新冠病毒感染屬于急性感染,不存在持續感染的情況,因此新冠感染者痊愈后,在不接觸新傳染源的情況下不可能轉陽,對康復的新冠患者另眼相看是毫無科學依據的。

即便是病毒攜帶者、或者核酸檢測陽性者,也需要根據不同病毒的特性來進行具體討論。

例如,艾滋病毒(HIV)幾乎不可能被徹底清除,但隨著人們越來越多地獲得有效的艾滋病預防、診斷、治療和關愛措施,HIV感染已成為一種可管理的慢性健康疾患,HIV感染者已可能過上健康長壽的生活。如果能接受抗逆轉錄病毒療法,每天按處方服用抗病毒藥物,達到并保持病毒載量低至無法檢測,則這些HIV攜帶者就沒有將病毒傳播給性伴侶的風險。也就是說,HIV感染者經過治療后,檢測不到病毒,則不具有傳染性(Undetectable = Untransmittable,U=U)。(詳見《艾滋病毒藏身何處?安享性福要避免這些高危動作丨艾滋病日專題》)

通常人們在有癥狀時,才會在醫生的建議下做相關的病原體檢測,這就導致在一般情況下是較少發現無癥狀感染者的。實際上對于很多病毒來說,感染后確實有很多人不發病。大量的無癥狀感染者被發現,是新冠病毒感染的特征之一,也是當前的時代特色。這些無癥狀感染者到底有何臨床意義,在疫情傳播中發揮了何等作用,需要投入多大資源對其加以管控?要回答這些問題,歸根結底就是要回答一個問題:無癥狀感染者傳播給其他人并造成重癥的幾率有多大?

對于某些病毒,即便能夠從人體中檢測到該病毒存在的跡象,也不代表此人可以作為傳染源,將病毒傳播給其他人。武漢市衛生健康委員會2020年6月就曾發布消息稱,中科院武漢病毒所對武漢市2020年5月14日-6月1日集中核酸檢測排查所發現的300名無癥狀感染者樣本進行病毒培養檢測,結果發現無一例“活病毒”存在。此外,同時檢測這些無癥狀感染者的牙刷、口罩、毛巾等個人用品,也未監測到活病毒。專家認為,無癥狀感染者樣品未檢出活病毒的原因可能是:1)樣本中的病毒含量極低,2)不存在具有致病性的“活病毒”。流行病學調查顯示,這300名無癥狀感染者的密切接觸者1174人核酸檢測結果均為陰性。上述研究結果說明武漢市當時發現的無癥狀感染者沒有傳染性。[1]

根據病毒在感染或病程發展中的特點,科學界定傳染源或高危人群,能夠幫助我們更好地做到集約化防疫。

【從致病性看】

我們可以從兩個維度來看待病毒的危害性:一,傳播率(Transmission rate);二,毒力(Virulence)或致死率(Mortality)(兩個概念相關,但不完全等同)。前者代表了病毒危害的廣度;后者代表了危害的深度。對于個體而言,毋庸置疑,毒力影響更大;而對全體人類而言,病毒所造成的健康損害是兩者的“乘積”:傳播能力強,但危害小的病毒,或者毒力極強但傳播能力差的病毒,相對而言都不會給人類社會造成巨大災難(但是不得不注意,魚龍混雜的疫情信息所造成的社會恐慌、醫療資源擠兌等問題,也會以致病之外的方式對社會造成負面影響)。

毒力(Virulence)是一個比較籠統的概念,指的是微生物感染宿主和對宿主造成損傷的能力,是由病原體、宿主和環境因素共同決定的復雜特征。同一種病毒的不同基因型或不同病毒株的危害性可能差別很大。例如人類乳頭瘤病毒(HPV)有170多種基因型,其中十幾種基因型在持續感染數年后可能會發展為癌癥。根據致癌幾率,或者在癌癥組織中檢測到的頻率,可以將這些HPV的致癌風險分為三個等級:高危、危險、有風險。HPV16和HPV18是最危險的HPV種類,世界范圍內 65%-85%的宮頸癌是由這兩種HPV引起的。因此我們抓住少數幾種致病性強的HPV基因型進行重點防控即可大大降低宮頸癌發病率。(詳見《HPV疫苗打完就安全了嗎?男生也要打嗎?幾歲打最有用?一文講清關于HPV的一切 | 病毒超話》)

病毒演化的方向不是追求高毒力,而是追求高適應性。適應性(adaptation)理論上可以用適應度(fitness)來衡量,所謂適應度,是指某個群體內某種基因型的個體存活并將其基因傳遞至下一代的相對能力(與其他基因型相比的比較優勢)。適合度越大,存活和生殖機會越高。例如,同為新冠病毒,Omicron變異株的適應性要強于原始毒株(表現為傳染力增加,從而逐漸替代其他毒株)。對于某個病毒而言,自然選擇到底是增加毒力還是減少毒力,具體取決于宿主、病毒和環境之間的特定組合。因此,病毒的演化不必然帶來病毒毒力的增強,而往往是通過“低毒力+高傳播力”來換取更強的適應性。因此,我們可以觀察到,新發病毒病往往癥狀十分劇烈,因為新病毒與人類接觸時間較短,而與人類長時間共同進化的病毒則較少引起嚴重的急性疾病。例如,艾滋病在非人靈長類動物原宿主中的致病性極低,但遇到新宿主(人類)之后,引發的癥狀卻十分劇烈;而皰疹病毒由于與人類共存的時間非常久,彼此“適應”了對方的存在。

圖2:毒力與傳播率的權衡關系:過高的毒力導致感染者無法接觸新的潛在宿主,限制了其傳播能力;而毒力適中的病毒雖然產生較少的病毒,但因其宿主活動性不受限,可以感染更多新宿主,從而獲得更高的適應性。[2]

病毒的致病性在一定程度上與宿主相關,宿主也參與著病毒的致病過程。例如,普通感冒的癥狀,實際上主要是病毒刺激機體天然免疫系統,產生細胞因子導致的。細胞因子是一組低分子量細胞外信號蛋白,多由各種免疫細胞分泌產生。腫瘤壞死因子和干擾素,會引起人類頭痛;白細胞介素1、白細胞介素6和腫瘤壞死因子,都可以造成體溫升高,也就是發熱。

發熱本身是一種正常的機體抗感染反應,而體溫過高或持續發熱對人體也是有害的。不受控的細胞因子釋放也可以導致災難性的后果——細胞因子風暴綜合征。細胞因子風暴是一種常見的、由病毒感染引起的全身炎癥反應,其特點是眾多細胞產生并釋放大量的促炎細胞因子。失控的炎癥反應引起感染性休克、多器官損傷,甚至最終導致器官衰竭——這些就是新冠肺炎患者走向重癥的原因之一。

病毒感染的后果也與宿主狀況密切相關,相同的病毒在感染不同性別、年齡、營養狀況、免疫狀態的人時,可以導致不同程度的疾病。例如,人們在研究新冠重癥的案例時發現,男性、吸煙及高齡和基礎病是重癥發生的重要預測指標。而對于免疫力低下的胎兒、嬰幼兒、老年人、免疫系統缺陷者來說,任何病原體感染都可能是危險的。

圖3:病毒病的發生及病程進展與病毒、宿主及環境因素均有關系,三者共同決定了病毒病的危害。丨作者供圖

毒株或宿主因素的差異,必須在防疫中加以考慮,重點預防高毒力毒株,重點保護易感人群。

【從防疫措施看】

防疫措施不是只有病原篩查、隔離和封鎖。預防醫學的干預策略包括五個級別:

1. 初級預防:在出生之前或生命早期避免健康危險因素。例如環境、經濟和社會因素及優生優育措施。初級防控是針對幾乎所有健康威脅給出的一般性預防措施。

2. 一級預防:消除病原體,或增加對疾病的抵抗力,避免疾病發生。針對傳染性疾病進行免疫接種,遵循飲食和鍛煉方案以保持健康,以及避免吸煙等。

對于傳染病來說,一級預防強調“預防感染”,以免引起疾病。由于不同的病原體具有不同的流行病學特征,因此不同病原體的一級預防措施也會有所差異。比如新冠病毒主要通過飛沫進行傳播,那么新冠病毒的一級預防措施就主要是阻斷飛沫傳播及接觸傳播。此外,最廉價有效的傳染病預防措施是注射疫苗,研發和使用疫苗是戰勝傳染病的關鍵。

3. 二級預防:在癥狀出現之前檢測和解決現有疾病。例如病原體檢測、高血壓治療(避免其引起心血管疾病)和癌癥篩查。

對于傳染病來說,二級預防強調“發現感染”,以免發展成為疾病。檢測并隔離傳染源是防疫中重要措施。另外,某些病原體從感染到發病有很長的潛伏期,早期對病原體進行檢測并干預治療可以避免發展為更嚴重的疾病。應檢盡檢、應治盡治,提高傳染病的檢測率和治療率是對已有傳染病進行治理的重要措施。

4. 三級預防:通過治療來減少已有癥狀疾病的危害。例如阻止疾病傳播或進展的治療方法。

對于傳染病來說,三級預防強調“治療感染”,以免疾病惡化。已經確診的傳染病患者是重要的傳染源,同時也是需要醫治的主要人群,管理救治確診病例是減緩其病情惡化、阻止其進一步感染他人的重要措施。

5. 四級預防:減少或避免對衛生系統進行不必要的、過度的干預,保護醫護人員和病人的權利。在傳染病防治方面,醫護人員是戰斗在抗疫第一線的工作人員,必須保證他們的防護措施和工作條件。另外,歧視、甚至侵害病患或治愈者,也是極端錯誤的,需要避免。

因此,廣義的預防醫學措施包羅萬象,涵蓋了疾病發生前、發生中及治愈后的各個階段,涉及到環境、社會及個人等各個方面。

對于一些傳染性和致病性強的病毒,我們主要通過一級防控,依靠清除病毒和接種疫苗的方式,力圖清除之。例如,國家法定免費接種疫苗所預防的病毒病。

我國傳染病防治法將傳染病分為甲類、乙類和丙類三類,不同類的傳染病預防措施也不同。除了甲類傳染病鼠疫和霍亂之外,對乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感,也采取甲類傳染病的預防、控制措施。其他乙類傳染病和突發原因不明的傳染病需要采取甲類傳染病的預防、控制措施的,由國務院衛生行政部門及時報經國務院批準后予以公布、實施。目前我國仍把新冠按照甲類傳染病管理。中國工程院院士李蘭娟教授在一檔節目中接受采訪時說到,“隨著防控措施逐漸到位,新冠病毒對人們生活的影響肯定會越來越小。”李蘭娟院士認為,在“專家全面評估,結合病毒對人類健康的危害、病毒未來發展趨勢,以及病毒對人類經濟生活造成的影響等綜合分析之后”,新冠終將在合適的時候,回歸乙類傳染病管理。[3]

對于一些傳染性有限,但致死率高的病毒,我們應當針對高危人群或緊急暴露的情況,準備疫苗或免疫血清。例如狂犬病毒就屬于這類病毒。這一類病毒的疫苗未廣泛接種。

對于一些比較容易傳播,感染初期癥狀不明顯,但長期感染可造成嚴重后果的病毒病,應當在一級預防的基礎上,加強二級預防,提高病原體檢測率,早檢出、早治療,爭取避免更嚴重的疾病發生。HIV、HBV、HCV、HPV等病毒感染就屬于這類情況。

對于一些傳染性強,但是癥狀輕微的傳染病,應當以三級預防為主。這一類病毒病主要是通過患病個體就醫而被確診。加強治療和護理,阻止疾病進一步惡化,并預防感染者將病毒傳染給他人。

此外,在防疫過程中,要保障醫護人員的安全,并注意對病患或治愈者的權益保護。

圖4:以宮頸癌的三級預防為例。HPV感染高峰期發生于性活躍期,大多數感染被自發清除,部分感染后三到五年后造成病變,病變持續惡化可能會導致宮頸癌。疫苗注射(一級預防)和病理篩查(二級預防)是預防宮頸癌的重要手段,并應當通過檢測發現癌前病變或早期宮頸癌,并及時治療(三級預防)。一級預防和四級預防未名列,但應貫穿始終。丨作者參考WHO資料制圖

同樣的,針對不同的傳染病需采取不同的、合理可用的預防措施。

人類可以徹底消滅某種病毒嗎?可以。針對危害極大的病毒病,可以制定長遠、可行的清除計劃,通過國際協作,最終消除病毒。目前全世界已經消滅了天花這種嚴重的傳染病。2019年10月24日,在世界脊髓灰質炎日(10月24日)到來之際,世界衛生組織(WHO)通過全球消滅脊髓灰質炎(脊灰)證實委員會(Global Commission for the Certification of Poliomyelitis Eradication, GCC)正式宣布,Ⅲ型脊灰野病毒已在全球范圍內被消滅!這是繼全球消滅天花和Ⅱ型脊灰野病毒之后,人類公共衛生史上又一項歷史性成就[4]。

結語

圖5:病毒復雜多樣,防控傳染病很重要,大眾也需要了解病毒病。至于大眾需要參與防控的病毒病,以及需要進行的防疫措施,選擇起來必須精之又精。就像法律對守法的人來說,存在度很低,我們不會天天與警察、法官打交道一樣,優秀的防疫對健康人來說存在感也應當很低。

病毒是“它者”,它與我們太不一樣了;但病毒又與我們關系密切,它默默存在于我們的身體上或周圍的環境中,時時刻刻地危害、騷擾著我們。人與病毒共存的例子很多,人類徹底消滅病毒的例子也不是沒有。如果“公說公有理,婆說婆有理”,那只能是說兩派各自掌握了部分事實。任何個案的經驗都無法全套照搬,具體到某種病毒的防疫,應當實事求是,具體問題具體分析,并依據疫情的發展動態不斷調整防疫措施。

參考文獻

[1] https://mp.weixin.qq.com/s/k1A1jlVhfU_bVqIVVfx01A

[2] http://evolution.berkeley.edu/

[3] https://zj.zjol.com.cn/news.html?id=1912949

[4] http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/zl/jshzy/yqdt/201910/t20191025_206468.html

來源: 科學辟謠

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科學辟謠

科學辟謠