作者:王善欽

超新星是大質(zhì)量恒星或致密的白矮星爆炸后形成的壯觀現(xiàn)象,是天文學(xué)的最重要的研究對(duì)象之一。

在天文望遠(yuǎn)鏡被發(fā)明之前,人類記載了10次左右的超新星爆發(fā)。它們都發(fā)生于銀河系內(nèi)。1609年,伽利略(Galileo Galilei,1564-1642)發(fā)明了望遠(yuǎn)鏡,但人類卻再也沒有觀測(cè)到銀河系內(nèi)爆發(fā)的超新星。

1885年8月,天文學(xué)家觀測(cè)到在仙女座星系(M31)內(nèi)爆發(fā)的一顆超新星。這是人類自1604年以來觀測(cè)到的第一顆超新星,也是第一顆被發(fā)現(xiàn)的銀河系外的超新星。

此后直到1935年,人類僅發(fā)現(xiàn)19顆超新星,茲維基(Fritz Zwicky,1898-1974)發(fā)現(xiàn)了其中一顆。

寬場(chǎng)觀測(cè)模式的崛起

1930年,在德國(guó)漢堡天文臺(tái)工作的施密特(Bernhard Schmidt,1879-1935)發(fā)明了一款全新的望遠(yuǎn)鏡。這款望遠(yuǎn)鏡的前端增加一個(gè)折射鏡片(修正鏡),可以大大提高望遠(yuǎn)鏡的觀測(cè)視野(視場(chǎng))。這類望遠(yuǎn)鏡被稱為“施密特望遠(yuǎn)鏡”。

茲維基得知消息后,開始呼吁正在修建的帕洛瑪天文臺(tái)建設(shè)施密特望遠(yuǎn)鏡。1936年,帕洛瑪天文臺(tái)安裝了一個(gè)施密特望遠(yuǎn)鏡,其修正鏡與球面鏡口徑分別為0.46米與0.61米;它的視場(chǎng)直徑達(dá)到8.75度,為滿月直徑(約29分)的18倍;它單次觀測(cè)的天空面積相當(dāng)于滿月面積的320倍。

茲維基利用這臺(tái)0.46米望遠(yuǎn)鏡反復(fù)掃描大片天區(qū)中的眾多星系,尋找超新星。1937-1939年之間被人類發(fā)現(xiàn)的11顆超新星都由茲維基發(fā)現(xiàn)。

1948年,帕洛瑪天文臺(tái)建成了“帕洛瑪施密特”望遠(yuǎn)鏡,它后來被改名為奧辛(Samuel Oschin)望遠(yuǎn)鏡。它的修正鏡與球面鏡的直徑分別為1.22米與1.83米;它的視場(chǎng)相當(dāng)于190個(gè)滿月。

1949-1958,天文學(xué)家們用奧辛望遠(yuǎn)鏡執(zhí)行“帕洛瑪天文臺(tái)巡天”(POSS I),主要目標(biāo)是探測(cè)大量星系與星系團(tuán),得到宇宙中物質(zhì)分布的結(jié)構(gòu)。

1959-1975年,茲維基領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)用奧辛望遠(yuǎn)鏡執(zhí)行了“帕洛瑪超新星搜尋”(PSS)項(xiàng)目。PSS項(xiàng)目共發(fā)現(xiàn)178顆超新星。其中的36顆超新星由茲維基在1963-1974年發(fā)現(xiàn)。

在PSS項(xiàng)目執(zhí)行期間的1968-1974年間,茲維基在POSS I的底片中發(fā)現(xiàn)了70顆超新星,使其累計(jì)發(fā)現(xiàn)的超新星達(dá)到123顆。他保持的個(gè)人發(fā)現(xiàn)超新星的世界紀(jì)錄直到2009年才被打破。

比個(gè)人發(fā)現(xiàn)的眾多超新星更重要的是,茲威基開創(chuàng)了大視場(chǎng)巡天觀測(cè)模式。這個(gè)模式影響深遠(yuǎn),直到現(xiàn)在仍然是搜尋超新星的主流模式。

1985-2000年,奧辛望遠(yuǎn)鏡執(zhí)行第二次“帕洛瑪天文臺(tái)巡天”(POSS II)項(xiàng)目,發(fā)現(xiàn)了幾百顆超新星。其中,穆勒(Jean Mueller)在POSS II與POSS I的底片中發(fā)現(xiàn)了106顆超新星,使其長(zhǎng)期保持個(gè)人發(fā)現(xiàn)超新星紀(jì)錄的第2名。

自動(dòng)化巡天模式的崛起

從20世紀(jì)80年代中期開始,自動(dòng)化超新星搜尋模式開始崛起。這種模式用計(jì)算機(jī)自動(dòng)開關(guān)望遠(yuǎn)鏡的圓頂、自動(dòng)將望遠(yuǎn)鏡逐次轉(zhuǎn)向不同的觀測(cè)目標(biāo),大大提高了超新星搜尋的效率。此外,自動(dòng)搜尋模式還常常采用電荷耦合器件(CCD)成像,其量子效率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的照相底版。

自動(dòng)巡天模式獲得成功的早期代表是伯克利自動(dòng)超新星搜尋、Leuschner天文臺(tái)超新星巡天、北京天文臺(tái)超新星巡天與Lick天文臺(tái)超新星巡天。

伯克利自動(dòng)超新星搜尋

伯克利自動(dòng)超新星搜尋(BASS)項(xiàng)目由勞倫斯伯克利實(shí)驗(yàn)室(“勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室”的前身)、空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)室與加州大學(xué)伯克利分校物理系的帕穆爾特(Saul Perlmutter)領(lǐng)銜,使用的位于Leuschner天文臺(tái)的望遠(yuǎn)鏡。

該天文臺(tái)有兩臺(tái)望遠(yuǎn)鏡,分別是1954年建成的0.5米口徑的望遠(yuǎn)鏡與1968年11月建成的0.76米口徑的望遠(yuǎn)鏡。BASS使用0.76米望遠(yuǎn)鏡搜尋超新星。BASS采用的自動(dòng)觀測(cè)與成像分析模式在當(dāng)時(shí)是非常領(lǐng)先的。1986-1991年,BASS共發(fā)現(xiàn)20顆超新星數(shù)目,其中17顆為其首先發(fā)現(xiàn)。

Leuschner天文臺(tái)超新星巡天

1991年12月,加州大學(xué)伯克利分校天文系的里士滿(Michael Richmond)、特拉菲斯(Richard Treffers)與菲利彭科(Alexei Filippenko)用位于Leuschner天文臺(tái)的“伯克利自動(dòng)成像望遠(yuǎn)鏡”(BAIT)尋找超新星,執(zhí)行“Leuschner天文臺(tái)超新星巡天”(第一代LOSS)項(xiàng)目。

經(jīng)過半年的校正,第一代LOSS在1992年夏天開始正常運(yùn)行,到1994年底發(fā)現(xiàn)了7顆超新星,然后項(xiàng)目停止,設(shè)備轉(zhuǎn)移到另外的地方執(zhí)行新的任務(wù)。

北京天文臺(tái)超新星巡天

從1994年開始,北京天文臺(tái)(BAO,中國(guó)國(guó)家天文臺(tái)前身)的李衛(wèi)東、胡景耀、趙昭旺、裘予雷、喬琪源等天文學(xué)家改造了北京天文臺(tái)的1臺(tái)0.6米望遠(yuǎn)鏡及其圓頂?shù)挠布c控制軟件,圖像處理與超新星候選體測(cè)出軟件也被應(yīng)用在這個(gè)望遠(yuǎn)鏡上。改造后的望遠(yuǎn)鏡視場(chǎng)為0.5度,對(duì)應(yīng)的視場(chǎng)面積與滿月差不多大,可同時(shí)觀測(cè)到幾個(gè)星系。搭配的CCD相機(jī)的像素為10萬。1996年3月,北京天文臺(tái)超新星巡天(BOSS)啟動(dòng)。

從1996年4月10日發(fā)現(xiàn)了第一顆超新星SN 1996W到1996年末,BOSS共發(fā)現(xiàn)6顆超新星,其中5顆為BOSS最先發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)數(shù)目為年度第7。1997與1998年,BOSS發(fā)現(xiàn)的超新星數(shù)目分別是15(年度第4)與8(年度第7)。

1996-1998年,BOSS共發(fā)現(xiàn)29顆超新星,位居那3年發(fā)現(xiàn)總數(shù)的第4,僅次于HZT發(fā)現(xiàn)的90顆、SCP發(fā)現(xiàn)的81顆與Stromlo山天文臺(tái)發(fā)現(xiàn)的46顆。1999-2003,BAO不再以BOSS為項(xiàng)目名稱,但依然以BAO為名發(fā)現(xiàn)了17顆超新星。

BOSS/BAO發(fā)現(xiàn)的超新星成為那幾年國(guó)際上后續(xù)觀測(cè)的重要對(duì)象。哈佛大學(xué)-斯密森天文臺(tái)(CfA)領(lǐng)銜的CfA1項(xiàng)目對(duì)1993-1996年間被發(fā)現(xiàn)的22顆Ia型超新星執(zhí)行后續(xù)觀測(cè),其中2顆由BOSS發(fā)現(xiàn)。此后,CfA執(zhí)行CfA2任務(wù),對(duì)1997-2001年被發(fā)現(xiàn)的44顆Ia型超新星進(jìn)行后續(xù)觀測(cè),其中11顆由BAO發(fā)現(xiàn),占總數(shù)的25%。

Lick天文臺(tái)超新星巡天

1995年,LOSS小組將相機(jī)與其他裝置移到Lick天文臺(tái)上新安裝的0.76米Katzman自動(dòng)成像望遠(yuǎn)鏡(KAIT)上面,并于1996年開始執(zhí)行Lick天文臺(tái)超新星巡天(LOSS)項(xiàng)目,但在那一年顆粒無收。1997年,LOSS觀測(cè)僅觀測(cè)到一顆超新星。

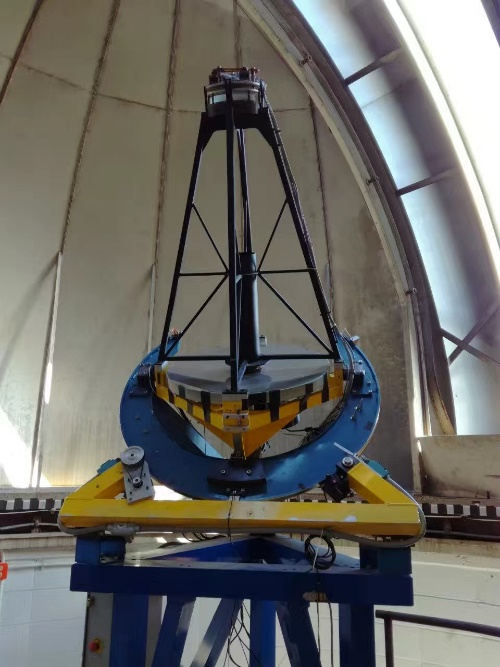

圖:LOSS項(xiàng)目使用的KAIT(上)及其圓頂(下)。圖片來源:王善欽

1998年,到LOSS小組工作的李衛(wèi)東改進(jìn)了LOSS的軟件,使其異軍突起,在當(dāng)年發(fā)現(xiàn)了20顆超新星,位居年度第4。此后李衛(wèi)東一直負(fù)責(zé)KAIT的運(yùn)行,直到其不幸英年早逝。

2000年-2003年,LOSS與Tenagra天文臺(tái)合作形成LOTOSS小組。1999-2011年,LOSS發(fā)現(xiàn)的超新星數(shù)目分別是40(年度第1)、38(年度第1)、68(年度第2)、82(年度第1)、95(年度第1)、83(年度第1)、82(年度第2)、84(年度第1)、69(年度第3)、77(年度第3)、54(年度第3)、51(年度第4)、37(年度第3)。至2010年,LOSS累計(jì)發(fā)現(xiàn)732顆超新星。

LOSS觀測(cè)到的近距離超新星迅速成為那些年其他望遠(yuǎn)鏡后續(xù)觀測(cè)的重要對(duì)象。CfA2執(zhí)行期間,被后續(xù)觀測(cè)的44個(gè)Ia型超新星中有20個(gè)是LOSS發(fā)現(xiàn)的,達(dá)到45%。CfA3后續(xù)觀測(cè)的于2001-2008年被發(fā)現(xiàn)的185顆近距離Ia型超新星中的46%由LOSS/ LOTOSS發(fā)現(xiàn)。

KAIT上面于1998年7月被更換上去的CCD的視場(chǎng)是6.8角分×6.8角分,大約是滿月區(qū)域的0.05倍,是窄視場(chǎng)CCD。

BASS、BOSS/BAO與LOSS的成功,是窄視場(chǎng)模式在超新星巡天領(lǐng)域?qū)捯晥?chǎng)模式的暫時(shí)反超。反超的主要原因在于CCD相機(jī)與程序控制自動(dòng)觀測(cè)模式的使用。因此,當(dāng)寬視場(chǎng)模式的望遠(yuǎn)鏡也采用CCD相機(jī)與程序控制自動(dòng)觀測(cè)模式后,其巡天觀測(cè)效率就會(huì)迅速反超窄視場(chǎng)模式的望遠(yuǎn)鏡。

大口徑、大視場(chǎng)望遠(yuǎn)鏡巡天的強(qiáng)勢(shì)反超

從2000年開始,大視場(chǎng)巡天模式開始重新成為超新星圍獵運(yùn)動(dòng)中的優(yōu)勝者。這個(gè)時(shí)期的大視場(chǎng)巡天充分結(jié)合了自動(dòng)觀測(cè)、CCD成像、成熟的數(shù)據(jù)處理流程,充分發(fā)揮出大視場(chǎng)巡天的優(yōu)越性。特別是一些兼具大視場(chǎng)與相對(duì)大口徑(口徑超過1米)的望遠(yuǎn)鏡,更具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

斯隆數(shù)字巡天、近距離超新星工廠與卡特琳娜實(shí)時(shí)暫現(xiàn)源巡天是這類大口徑、大視場(chǎng)巡天模式取得優(yōu)勢(shì)的早期代表。NSNF的信息已在《百年征途:人類如何發(fā)現(xiàn)暗能量?》一文中被介紹,此處介紹其他幾個(gè)。

斯隆數(shù)字巡天

斯隆數(shù)字巡天(Sloan Digital Sky Survey,SDSS)于2000年啟動(dòng),它以其在各類星系光譜拍攝領(lǐng)域中的杰出成就而聞名,但在超新星領(lǐng)域也非常成功。SDSS的口徑為2.5米。它的視場(chǎng)也很大,達(dá)到約6平方度,相當(dāng)于30個(gè)滿月面積。它在2000年只發(fā)現(xiàn)了6顆超新星,但在2001年,它發(fā)現(xiàn)21顆超新星,位居年度第4。

2005、2006與2007年,SDSS分別發(fā)現(xiàn)了144、232與224顆超新星,奪得三連冠。這3年時(shí)間內(nèi),LOSS分別獲得年度第2、第2與第3。SDSS從2000年到2011年,共發(fā)現(xiàn)678顆超新星。如果算上使用SDSS發(fā)現(xiàn)超新星的其他項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn),SDSS發(fā)現(xiàn)的超新星數(shù)目已超過1000。

與SDSS密切相關(guān)的一個(gè)項(xiàng)目是1994年就開始執(zhí)行的星系動(dòng)物園(Galaxy Zoo)項(xiàng)目。該項(xiàng)目致力于星系形態(tài)分類。2000年開始,該項(xiàng)目利用SDSS得到的數(shù)據(jù)展開工作。1994-2019年,星系動(dòng)物園共發(fā)現(xiàn)279顆超新星。

帕洛瑪任務(wù)與拉西拉任務(wù)

2000-2001年,一度獨(dú)占鰲頭但暫時(shí)落后的奧辛望遠(yuǎn)鏡也被改造成自動(dòng)觀測(cè)+CCD成像模式。

2003-2008年,奧辛望遠(yuǎn)鏡與QUEST相機(jī),執(zhí)行“帕洛瑪任務(wù)”(Palomar-Quest,PQ),致力于發(fā)現(xiàn)大量類星體、引力透鏡現(xiàn)象、超新星等現(xiàn)象。QUEST相機(jī)的視場(chǎng)為8.7平方度,相當(dāng)于45個(gè)滿月面積。在任務(wù)期間,PQ發(fā)現(xiàn)了幾十顆超新星。

此外,從2003年開始,奧辛望遠(yuǎn)鏡的45%的觀測(cè)時(shí)間還被分配給近距離超新星工廠項(xiàng)目,成為后者發(fā)現(xiàn)超新星的主力設(shè)備。

PQ結(jié)束后,QUEST相機(jī)被卸下來并安裝到ESO位于拉西拉(La Silla)的1米望遠(yuǎn)鏡上,于2009年9月開始執(zhí)行“拉西拉任務(wù)”(La Silla-QUEST,LSQ)。LSQ項(xiàng)目累計(jì)發(fā)現(xiàn)573顆超新星。其中,2012-2014年,LSQ每年發(fā)現(xiàn)的超新星數(shù)目分別為176(年度第3)、135(年度第5)與172(年度第4)。

卡特琳娜實(shí)時(shí)暫現(xiàn)源巡天

卡特琳娜實(shí)時(shí)暫現(xiàn)源巡天(Catalina Real-time Transient Survey,CRTS)項(xiàng)目自身是卡特琳娜巡天(Catalina Sky Survey,CSS)的子項(xiàng)目:CRTS使用CSS得到的數(shù)據(jù),從中發(fā)現(xiàn)超新星。

CSS使用口徑分別為1.5米、0.68米與0.5米的3臺(tái)望遠(yuǎn)鏡執(zhí)行巡天任務(wù),以觀測(cè)近地小行星為主要任務(wù),因此也采用大視場(chǎng)模式。1.5米與0.68米望遠(yuǎn)鏡分別位于亞利桑那州卡特琳娜山脈的Lemmon山與Bigelow山,它們的視場(chǎng)分別是5平方度與19.4平方度,CCD像素都是1.11億。0.5米望遠(yuǎn)鏡位于澳大利亞Siding泉天文臺(tái),視場(chǎng)是4.2平方度。3臺(tái)巡天望遠(yuǎn)鏡每晚上可以掃描2000平方度的天空。2013年,0.5米望遠(yuǎn)鏡因?yàn)槭ソ?jīng)費(fèi)而停止運(yùn)作。

2007年,CRTS發(fā)現(xiàn)了21顆超新星(年度第7)。2008年,CRTS發(fā)現(xiàn)了123顆超新星(年度第2),僅次于NSNF發(fā)現(xiàn)的155顆。2009年,NSNF項(xiàng)目停止,CRTS在2009-2013年發(fā)現(xiàn)的超新星數(shù)目分別是188、220、391、376與410,實(shí)現(xiàn)5連冠。

從2014年到2018年,CRTS每年發(fā)現(xiàn)的超新星的數(shù)目分別是305(年度第2)、267(年度第2)、349(年度第4)、528(年度第5)、482(年度第5),依然穩(wěn)居前5名。2019-2021,CRTS進(jìn)入衰落期,發(fā)現(xiàn)的數(shù)目分別為73(年度第10)、10與2。

全景巡天望遠(yuǎn)鏡和快速反應(yīng)系統(tǒng)(泛星計(jì)劃)

2008年12月,全景巡天望遠(yuǎn)鏡和快速反應(yīng)系統(tǒng)(Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System,縮寫為Pan-STARRS,進(jìn)一步縮寫為PS)啟動(dòng)。在第一個(gè)階段(PS1),它只有1臺(tái)望遠(yuǎn)鏡;到第二個(gè)階段(PS2),它擁有2臺(tái)幾乎一樣的望遠(yuǎn)鏡。

PS的望遠(yuǎn)鏡的口徑為1.8米,這使它(們)可以更容易觀測(cè)到更遠(yuǎn)的超新星。它的視場(chǎng)是7.0平方度,約為滿月視面積的37倍。2010年5月,PS完全運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)57顆超新星(年度第3),從2011-2012年,PS在超新星領(lǐng)域默默無聞。然而,2013年,PS1發(fā)現(xiàn)了380顆超新星,一舉成為亞軍,且僅比冠軍CRTS少30顆。

2014-2017年,PS每年發(fā)現(xiàn)的超新星數(shù)目是712、1989、3926與3350,獲得四連冠。2018-2021年,它發(fā)現(xiàn)的超新星數(shù)目分別為1952、4692、6719與6758,一直穩(wěn)居年度第2。

蓋亞衛(wèi)星

蓋亞(Gaia)衛(wèi)星以測(cè)量銀河系內(nèi)恒星的精確位置與速度等重要信息為目標(biāo),但它同時(shí)是一名出色的超新星獵手。它的主鏡面并不是規(guī)則的圓形,而是1.45米×0.5米的鏡片,其采光面積為0.7平方米,等價(jià)于口徑1米的圓形主鏡。

2014-2021年,蓋亞每年觀測(cè)到的超新星數(shù)目分別為91(年度第6)、111(年度第7)、1045(年度第2)、1603(年度第2)、1320(年度第4)、969(年度第4)、1004(年度第4)、918(年度第4)。

王者歸來:帕洛瑪暫現(xiàn)源工廠(PTF)與茲維基暫現(xiàn)源設(shè)備(ZTF)

2008年,QUEST相機(jī)被卸下,執(zhí)行了帕洛瑪任務(wù)與近距離超新星工廠的奧辛望遠(yuǎn)鏡開始被用于執(zhí)行新的任務(wù):帕洛瑪暫現(xiàn)源工廠與茲威基暫現(xiàn)源設(shè)備。

帕洛瑪暫現(xiàn)源工廠

2009年3月,天文學(xué)家利用奧辛望遠(yuǎn)鏡執(zhí)行帕洛瑪暫現(xiàn)源工廠(The Palomar Transient Factory,PTF)項(xiàng)目。PTF使用的相機(jī)的視場(chǎng)是7.8平方度,約為滿月視面積的41倍。2013年,PTF團(tuán)隊(duì)升級(jí)了制冷系統(tǒng)、修正鏡與軟件,使其成為“中等帕洛瑪暫現(xiàn)源工廠”(The intermediate Palomar Transient Factory,iPTF)。

2009年,剛投入運(yùn)行的PTF就發(fā)現(xiàn)了94顆超新星(年度第2),僅次于CRTS。從2010-2017年,PTF/iPTF每年發(fā)現(xiàn)的超新星數(shù)目分別為102(年度第2)、276(年度第2)、199(年度第2)、159(年度第3)、103(年度第5)、130(年度第6)、945(年度第3)、585(年度第4),始終名列前茅。

2017年,PTF項(xiàng)目停止運(yùn)行,為新項(xiàng)目讓路。盡管如此,PTF項(xiàng)目組還是從PTF觀測(cè)到的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了新的數(shù)據(jù),并在2019年與2020年分別宣布了其中的725與50顆超新星。至今為止,PTF觀測(cè)到的超新星達(dá)到了3330顆。

茲威基暫現(xiàn)源設(shè)備

PTF于2017年被拆卸后,更先進(jìn)的望遠(yuǎn)鏡被搭配到奧辛望遠(yuǎn)鏡上,執(zhí)行新的項(xiàng)目,該項(xiàng)目被命名為“茲威基暫現(xiàn)源設(shè)備”(The Zwicky Transient Facility,ZTF),以紀(jì)念超新星巡天的先驅(qū)茲威基。ZTF相機(jī)的視場(chǎng)為47平方度,是滿月面積的247倍。

ZTF于2018年春開始運(yùn)行,到當(dāng)年的年末就發(fā)現(xiàn)了2054顆超新星,成為那一年的冠軍,終結(jié)了PS的4連冠。從2019年到2021年,ZTF分別發(fā)現(xiàn)了6681、8501與9983顆超新星,實(shí)現(xiàn)4連冠。特別是,它于2021年完成了單個(gè)望遠(yuǎn)鏡一年發(fā)現(xiàn)接近1萬顆超新星的壯舉。

未來即將運(yùn)行的8.4口徑Simonyi巡天望遠(yuǎn)鏡(LSST)每年將觀測(cè)到大約30萬超新星與大量其他光學(xué)暫現(xiàn)源。ZTF是LSST的杰出的先行者。

來源: 科普中國(guó)

內(nèi)容資源由項(xiàng)目單位提供

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助

科普中國(guó)創(chuàng)作培育計(jì)劃

科普中國(guó)創(chuàng)作培育計(jì)劃