立冬是二十四節(jié)氣中冬季的第一個節(jié)氣,立,建始也;冬,終也,萬物收藏也。立冬,意味著自然生氣開始閉蓄,水氣下行,萬物進(jìn)入休養(yǎng)、收藏狀態(tài)。從北方的物候上看,立冬節(jié)氣前后將會有初雪降臨。這時候有兩個獨特的自然景觀卻還在延續(xù),一個是怒放的秋菊,另一個則是掛在枝頭火紅的柿子。

太行、秦嶺山區(qū)常見的柿子樹

一、漫山遍野的柿子既是水果也是糧食

在我的童年記憶里,對柿子有著特殊的故事和情感。

八十年代初鄉(xiāng)村的食物種類還不是很豐富,每年這個季節(jié)父母都會邀約著幾個朋友去山里扛幾袋子硬柿子作為家里食物的補充。大人們將柿子背回家,拿個大盆,將柿子倒在盆中,放滿溫水,然后將大盆放在炕邊,蓋上蓋子。因為小時候山西農(nóng)村的廚房里都是燒煤的,灶火常年不熄滅,保溫效果很好,所以柿子這樣在溫水里“暖”兩三天就可退掉澀味,可以直接吃了,且不會變色,保持新鮮的顏色。但是如果水溫過高,雖然可以退澀更快,但是卻會變黑,影響外觀,口感也差。每天早晨起來咬一口清脆爽口的柿子上學(xué),總是那個年代味覺上的享受。

最初我認(rèn)為柿子只是用來吃的。后來我發(fā)現(xiàn)母親干活時老是打嗝,嘔吐,十分難受,用了很多辦法都沒好,心里也很著急。有一次我有機會去了城里的新華書店,看到一本醫(yī)書上說這種情況叫“呃逆”,用“柿蒂”就可治療。我一下子豁然開朗,原來平時吃柿子時被丟掉的柿蒂竟然是寶貝!于是趕緊回到家,收集了很多柿蒂,將柿蒂曬干后煮水給母親喝,沒想到母親“呃逆”的病竟然真的好了。

不過讓我對柿子有了更深的了解和體會,還是因為近七八年在陜南秦嶺里鄉(xiāng)村工作的時候。每年這個季節(jié)到村里,滿山遍野紅透的柿子像一個個紅燈籠似的掛在枝頭,簡直是一道靚麗的風(fēng)景。我們到村民家做客,山里的鄉(xiāng)親也十分熱情,總是慷慨地拿出一大盆的柿子、核桃、板栗,招待客人。于是一群人便在院子里,圍著一大盆的山貨坐下來,主人丟兩把斧頭給我們,大家邊吃著柿子、用斧頭砸開核桃,嚼著生板栗,和村民們聊天,拉家常,也忘記了饑餓。

關(guān)中一帶有名的火晶柿,也叫燈籠柿,晶瑩剔透,十分漂亮

當(dāng)然村民們還會將來不及采摘,仍然掛在枝頭變軟的柿子摘回家,釀造柿子醋或者做成柿子餅。柿子在密封的壇子中大概21天就會變成柿子醋,柿子醋除了是調(diào)味品,更具有軟化血管的用途。

小小的柿子,在山區(qū)百姓的食物系統(tǒng)中卻具有不可替代的作用。

二、木本糧也曾是中國食物系統(tǒng)的重要組成部分

實際上,像秦嶺山區(qū)的板栗,紅棗,核桃、柿子等作物果實,都是屬于木本糧的范疇。與木本糧相對應(yīng)的是草本糧,主要以小麥、小米、大豆、玉米、水稻等五谷雜糧為代表。從功能上看,草本糧主要是解決人類的溫飽問題,而木本糧則主要是解決人類的營養(yǎng)與健康問題。歷史上,由于草本糧含有大量的淀粉,易干燥,耐儲存,差異小,方便運輸,因而在國家和民間的食物儲備系統(tǒng)中適應(yīng)了社會發(fā)展的現(xiàn)實需求,得到了廣泛的重視和推廣,而木本糧則逐漸屬于從屬地位。

木本糧其實在歷史上也曾是中國食物系統(tǒng)的重要組成部分,并發(fā)揮了重要的作用。

以柿子為例,據(jù)有關(guān)歷史文獻(xiàn)記載,在南北朝時期柿子樹已經(jīng)被官方廣泛推廣種植,如《梁書?地理志》記載:“永泰元年瑀為建德令。教民一丁種十五株桑、四株柿及梨。女丁半之。人咸歡悅。頃之成林。”除了柿子,桑果也是木本糧之一。

元代以來,隨著中國人口的增長,柿子一度由水果變?yōu)榧Z食,柿子也被稱為“鐵桿莊稼”。在明代,相傳明太祖朱元璋當(dāng)皇帝前就曾用柿餅充饑,因而到了明代,政府開始在北方大規(guī)模種植柿樹,如徐光啟所編撰的《農(nóng)政全書》中就有“柿考”一節(jié),其中記載柿子可以作為食物的補充:“月秧黑棗,備接柿樹,上戶秧五畦,中戶秧二畦;凡陡地內(nèi),各密栽成行;柿成做餅,以佐民食。”另外也記載到,“今三晉澤沁之間多柿,細(xì)民乾之以當(dāng)糧也,中州、齊、魯亦然”。我的老家正是在澤沁之間,想來家鄉(xiāng)山里的那些柿子樹有可能是明代留下來。

因為柿子作為食物補充發(fā)揮的明顯作用,所以明成祖朱棣這樣贊譽柿子:“丕濟(jì)兇荒,功超金石”。柿子的度荒作用在近代更是凸顯,清光緒1877-1878年山西陜西河南等北方省份發(fā)生的“丁戌奇荒”,而山西黎城的地方志卻記載:“晉省大饑,黎城縣民賴柿糠全活,無一餓斃者”。這實在是一個奇跡!

三、中國古代傳統(tǒng)的大食物觀

回顧更久遠(yuǎn)的歷史便會發(fā)現(xiàn),中國古人的食物系統(tǒng)也同樣十分復(fù)雜,并且形成了中國獨特的大食物觀。

在中國幾千年的文明長河中,中國古人十分善于從各地環(huán)境資源稟賦差異的條件下,多樣化地獲取生存和健康所需的食物,不僅僅是禾本糧、木本糧、肉類,還有果蔬、菌類、薯類、海產(chǎn)品、野菜等,都陸續(xù)進(jìn)入中國人的食物系統(tǒng)。

而且整體上而言,中國人的食物系統(tǒng)以植物性飲食為主,并在南北朝時期形成較為系統(tǒng)的素食體系,標(biāo)志是南北朝賈思勰所撰寫的《齊民要術(shù)》中明確地將素食單獨整理成——《素食篇》,里面就記載了11種素食。當(dāng)然獲取食物的同時,古人還十分注重自然生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和持續(xù)利用,并進(jìn)行立法,嘗試建立更可持續(xù)更具有韌性的食物系統(tǒng)。

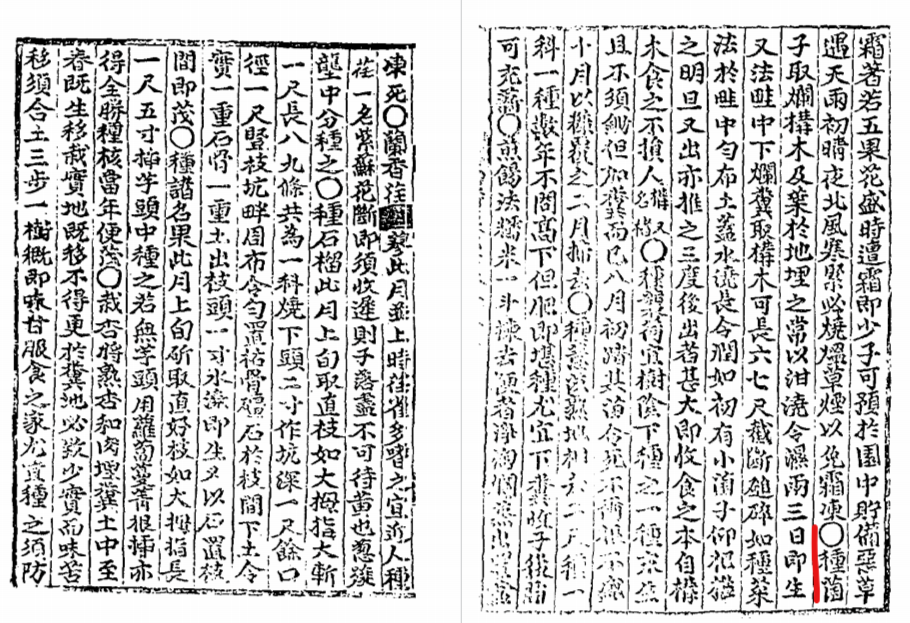

《齊民要術(shù)》中的《素食篇》

在《黃帝內(nèi)經(jīng)·素問》 臟氣法時論篇中即提到:“五谷為養(yǎng),五果為助,五畜為益,五菜為充,氣味合而服之,以補精益氣”。說明至少在先秦時期,古人已經(jīng)將食物系統(tǒng)粗分為四類,并且這些食物之間和人體自身存在“養(yǎng)助益充”四種辯證關(guān)系。

其中“五”只是古人“系統(tǒng)化思維”的表述方式,實際上每一大類并不只是五種,例如《黃帝內(nèi)經(jīng)》中所知的五谷指的是:粳米能、小豆、麥、大豆、黍,而到了明代李時珍所著的《本草綱目》中記載的谷類已達(dá)到47種。另外當(dāng)代豐圖義倉收藏展覽的谷類更是有56種之多。其他如水果,蔬菜也是如此。

菌類進(jìn)入中國人食物系統(tǒng)也很早,最早的文字記載是成書于2200多年前的《呂氏春秋·本味篇》中記載:“味之美者,越駱之菌”。

秦嶺森林常見的野生木耳,味美但個頭小,產(chǎn)量低

但早期的食用菌類主要靠自然采集,數(shù)量都不多且不穩(wěn)定,至少在唐代,人工種植食用菌的方法逐漸成熟,唐代韓鄂所著的《四時纂要》中記載了唐代的菌類種植方法:“畦中下爛糞,取構(gòu)木可長六七尺,截斷磓碎。如種菜法,于畦中勻布,土蓋。水澆長令潤。如初有小菌子,仰杷推之,明旦又出,亦推之。三度后,出者甚大,即收食之。”這表明唐朝人已經(jīng)基本掌握了現(xiàn)代食用菌栽培技術(shù)的基本要領(lǐng)——栽培基質(zhì)、菌種和溫濕度控制。

唐代韓鄂所著《四時纂要》所記載的食用菌種植方法

而到了南宋,食用菌已經(jīng)作為一個體系進(jìn)入中國人的食物系統(tǒng),典型標(biāo)志就是南宋陳仁玉所撰寫南宋陳仁玉撰寫的《菌譜》,這是世界上最古老的食用菌專著,書中詳細(xì)論述了浙江臺州(今臨海市)一帶所產(chǎn)11種可食用菌包括:合蕈、稠膏蕈、栗殼蕈、松蕈、麥蕈、王蕈、黃蕈、紫蕈、四季蕈、鵝膏蕈等的產(chǎn)區(qū)、性味、形狀、品級、生長及采摘時間。

到了明代,由于經(jīng)歷了元末氣候降溫時期,中國各地的自然災(zāi)害較為頻繁,中國底層民眾的食物受到挑戰(zhàn),朱橚(su)由于目睹了底層民眾遭受水旱饑荒的苦難,于是在遍訪河南中北部、山西南部等地的老農(nóng),廣泛收集地方性植物達(dá)414種,親自種植實驗,詳細(xì)記錄每一種植物的形態(tài)、生長環(huán)境,以及加工處理烹調(diào)方法等,將中國人的食物系統(tǒng)邊界擴(kuò)展到了極限,其中出自歷代本草的有138種,新增達(dá)276種,共分為草類245種、木類80種、米谷類20種、果類23種、菜類46種五大類。此后明代的王磐更是進(jìn)一步編撰《野菜譜》,收錄各地野菜60余種,進(jìn)一步擴(kuò)展了中國人可食野菜的范圍。

明代朱橚所著《救荒本草》

因此到了明代,中國人的植物性食物系統(tǒng)已經(jīng)基本涵蓋了谷類、木類、果類、蔬菜類、菌類、藻類、薯類、草類、野菜類等九大類,來源涵蓋了江河湖海、山川大地等各種地理空間形體,既為中國人提供了生存繁衍以及健康改善的食物,同時也擁有氣候變化情況下的后備食物系統(tǒng),如此一來共有12個次級食物系統(tǒng),構(gòu)成了三個食物圈來保障古人的食物安全。

四、大食物觀與生物多樣性

受“天人合一”哲學(xué)思維的影響,中國古人很早就意識到人與自然的緊密關(guān)系。人們從大自然界獲取豐富多元的食物,因此也必須順應(yīng)自然規(guī)律,保護(hù)好大自然,只有人的行為有約束,有邊界,人類才能可持續(xù)地獲取食物,并實現(xiàn)人與大自然的和諧發(fā)展。因此中國古人很早就意識到生態(tài)保護(hù)的意義,特別是生物多樣性的價值,并認(rèn)為生物多樣與食物多樣性是因果關(guān)系。因此至少在周代以來,歷代都有相對嚴(yán)格生態(tài)保護(hù)措施。

例如《逸周書》中記載夏禹時期就有:“春三月,山林不登斧,以成草木之長;夏三月,川澤不入網(wǎng)罟,以成魚鱉之長”的法律禁令。這可以說是中國最早的生態(tài)保護(hù)立法,到了春秋時期,管子、老子、孔子、孟子,荀子都是環(huán)保主義者的先驅(qū),《管子》認(rèn)為:“為人君而不能謹(jǐn)守其山林菹澤草萊,不可以立為天下王”。

不僅僅是立法,古人更是建立專門的機構(gòu)進(jìn)行管理和執(zhí)法。相傳,早在4000多年前的舜帝時代,中國就設(shè)立了虞官,由伯益擔(dān)任,負(fù)責(zé)管理山林河流,環(huán)境保護(hù)也是其主要內(nèi)容之一。到了周朝,環(huán)保機構(gòu)進(jìn)一步明確和細(xì)化,在《周禮·地官》中即設(shè)置了山虞、澤虞、川衡、林衡四個常設(shè)環(huán)保機構(gòu),合稱“虞衡”,分別負(fù)責(zé)山林、湖泊、河川等自然資源的管理和巡視,到了秦朝以后,虞衡制度被固定并延續(xù)下來。

因此在糧食安全和氣候危機日益嚴(yán)峻的當(dāng)下,“大食物觀”為我們獲取更多元的食物提供了更大視角和更多的思路,也有助于建構(gòu)我們更具韌性和更健康的食物體系。但是大食物觀并不意味著人類可以肆無忌憚地向大自然無限索取食物,我們更需要“取食有道”。古人的大食物觀給我們提供了許多參考和啟示意義:在充分保護(hù)尊重生態(tài)環(huán)境多樣性和生物多樣性的前提下,因時因地適量獲取食物,適當(dāng)拓展食物邊界。

文章來源:何以為食

編輯:Pierre

來源: 何以為食

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發(fā)會

中國綠發(fā)會