出品:科普中國

作者:萬曉玲 (中國科學院水生生物研究所)

監(jiān)制:中國科普博覽

細細算來,我與江豚相識已逾十年。

2011年的大二暑假,我作為志愿者跟隨白鱀豚館的研究生們在鄱陽湖區(qū)周邊縣市進行漁民問卷調查,并在洪湖新螺段參加豚類目視考察。那是我第一次實地了解江豚的生存境況,也是我第一次看到野生的江豚。也是那一次經歷讓我后來選擇報考水生生物研究所,加入了鯨類保護生物學學科組。

2013年11月,我參加了由世界自然基金會和武漢白鱀豚保護基金會發(fā)起的“為江豚來奔跑”活動。當時我抱著募捐箱穿梭在參加長跑接力的人群中,一位男學生把20塊錢投入募捐箱時對我說:“我應該相信你們”。聽到他說的話,我頓時淚目。后來這句話也一直激勵著我。時至今日,我依然會記得他捐款時毫無戒備的信任以及支持江豚保護的赤子之心。那也是我的初心。

萬曉玲在進行豚類目視考察(2011年8月于洪湖新螺段)

(圖片來源:作者提供)

過去十年間,我有幸參加三次“長江江豚遷地保護行動”,分別在鄱陽湖(2015年3月)、天鵝洲(2015年11月)和安慶西江(2016年4月)參與江豚種群普查及篩選,并作為樣品采集組成員協(xié)助完成任務。

遺憾的是,我還從未參加過流域性的長江大考察。在得知有機會參加今年的考察工作時,我的內心充滿無限的期待,期待著能夠沿江眺望“孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流”的蒼茫空闊,感受“落霞與江豚齊飛,秋水共長天一色”的寧靜致遠。但是同時又很緊張,畢竟是第一次參加這樣大規(guī)模的綜合性科學考察,擔心自己在收集水環(huán)境信息的時候可能會出現(xiàn)差錯從而錯失采樣的良機。

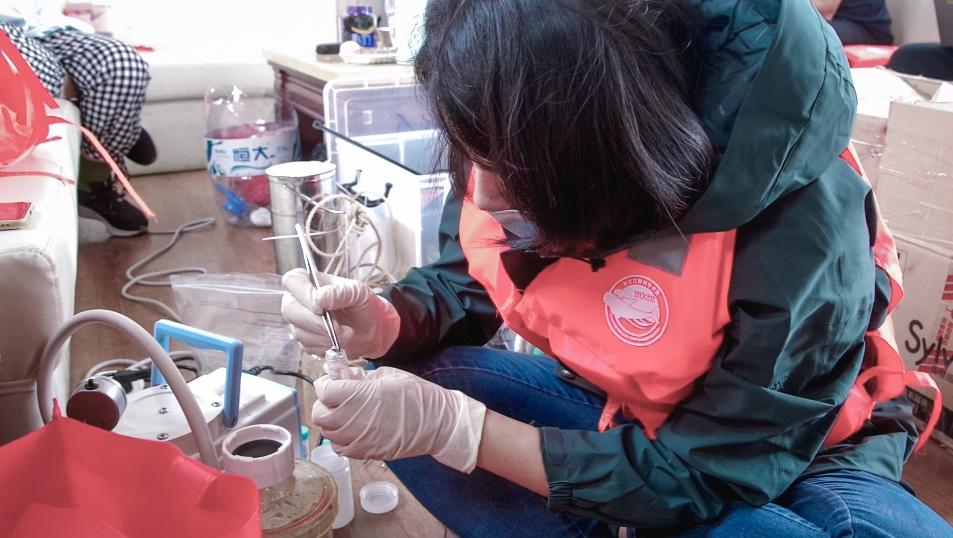

萬曉玲(右一)在收集江豚呼吸孔樣品(2015年11月于天鵝洲)

(圖片來源:作者提供)

就這樣,滿懷著期待和緊張的心情,作為洞庭湖湖口至鄱陽湖湖口江段的考察隊員之一,我參加了9月19日上午九點于漢口江灘武漢漁政躉船舉辦的2022年長江江豚科學考察湖北省啟動儀式。領導授旗和隊員集體宣誓環(huán)節(jié)莊嚴隆重、儀式感滿滿,我深藏于內心的使命感和責任感也油然而生。

上午九點半,“中國漁政051”和“中國漁政026”兩艘科考船從武漢拔錨啟航,逆流而上。我們的科考小分隊將從武漢上行至長江城陵磯洞庭湖湖口,然后下行至鄱陽湖湖口,最后返航武漢。我的主要任務是進行水環(huán)境樣品的采集和預處理,探究環(huán)境DNA研究技術在江豚種群分布調查中的應用。為了防止外源DNA污染,我在樣品采集和預處理過程中需要對器具進行嚴格的消毒處理。因此,與需要在甲板上接受風吹日曬的目視組和聲學組隊員相比,我可以極為舒服地在船艙內完成工作。

然而,整個采樣和處理過程并非一帆風順。首先是,在臨出發(fā)的前一天,有機玻璃采水器掉到了碼頭水泥地上,頂部的蓋子直接摔裂了。鄭勁松老師用502膠水將其固定,并委托安雪師妹在出發(fā)當天帶到船上,同時又委托周碩老師帶了一個備用的不銹鋼采水器。

似乎是為了印證“好事多磨”這句話,出發(fā)后的第三天,這采水器又出了小毛病——另一位老師幫我采水的時候發(fā)現(xiàn)采水器總是打不滿,提上來一看才知道,原來底部密封的蓋子松動了。我趕緊取來備用的不銹鋼采水器,大家一起幫我系繩子和扎帶,并及時地在特定斷點取了兩桶水。本著嚴謹周密的科考態(tài)度,第四天,科考船路過武漢江段的時候,鄭勁松老師又委托安雪師妹帶來一個新的有機玻璃采水器以備用。

好在我并非一人在戰(zhàn)斗,面對困難,同行隊員們彼此依靠,互相幫助。在我過濾水樣的時候,過濾泵里進了少量的水。正巧當時隊員李夢宇在船艙休息,他幫我把過濾泵卸下來并擦干了里面的水滴,還幫我安裝了過濾泵上脫落的腳墊。

就這樣,在大家的幫助下,我也算是比較順利地完成了所有斷點的水環(huán)境樣品采集和預處理工作。這次野外工作過程中遇到的突發(fā)狀況都是我以前從未遇到過的。這次經歷也提醒我,野外水上采樣機會彌足珍貴,需要格外謹慎和細心,要未雨綢繆、充分做好實驗器具和耗材儲備,還要有團隊協(xié)作精神。

梅志剛副研究員(左一)和戴銀根研究員(右一)幫忙采集水樣

(圖片來源:周碩)

把過濾好的水樣濾膜放入95%乙醇進行保存

(圖片來源:孫曉冬)

此次考察中唯一遺憾的是,我未能參加洞庭湖和鄱陽湖的江豚考察。從古至今,人們用無數(shù)的詩詞歌賦吟詠長江流域上兩顆明珠——洞庭湖和鄱陽湖的浩繁博大與生機勃勃。特別是,鄱陽湖滋育著占有長江江豚自然種群一半左右的江豚種群。

然而近兩個月來,由于高溫少雨,鄱陽湖水位持續(xù)走低。鄱陽湖的江豚安危牽動著每一個愛豚人的心。雖然人類在大自然災害面前極其渺小,這一次我卻堅信今年“涸轍之鮒”的江豚能夠挺過極枯水位的考驗,堅信人類生態(tài)文明建設能夠幫助江豚在極端天氣的自然災害面前絕處逢生。

科考小分隊隊員們與武漢長江二橋合影

(圖片來源:武漢白鱀豚保護基金會)

在科考休息的間隙,我常站在船側看船后白浪翻滾,看江面百舸爭流,看遠處兩岸青山,便愈加覺得歲月不居,時節(jié)如流。十年前,我們幾個大學生和研究生趁著漁民休息的午后挨家挨戶去訪問調查。那時候,許多漁民還不知道江豚是保護動物,其中一些還在忙著修整出船要用的滾鉤和電網。十年后,漁民們上岸變身護豚人,在他們曾經捕魚的水域協(xié)助巡護江豚。十年前,在江豚保護研究的路上我們還是孤勇者,十年后,這條路上我們已經有了眾多同路人。從這次參加科考的單位組織數(shù)量和人員規(guī)模可窺見,由政府主導、全民參與的江豚保護時代已經到來。

過去十年間,江豚陪伴我從桃李年華步入而立之年,從研究生入學到博士畢業(yè),而我也見證了江豚從鮮為人知到眾所周知,從“要我保護”到“我要保護”,從立足武漢到聞名世界。在我與江豚相識的第二個十年伊始,參加這樣一次難忘的大規(guī)模江豚科考彌補了我過去十年的遺憾,也開啟了我對下一個十年的展望。期待下一次科考,期待我與江豚有更多的十年,期待十年禁漁顯成效,乘舟臥聽豚逐浪。

(編輯:孫晨宇)

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽