出品:科普中國

作者:周碩(武漢白鱀豚保護基金會)

監制:中國科普博覽

2022 年 9 月 19 日,長江江豚科學考察正式啟動。本次考察是繼2006 年、2012 年和 2017 年后第4次長江全流域江豚科學考察,也是長江十年禁漁實施后首次流域性物種系統調查,對于長江江豚乃至整個長江生態系統的保護具有重要意義。

9月21日,長江江豚考察第三天。

今天要去城陵磯,就是當年和“淇淇”相遇的地方。這也是我知道我的科考安排后最期待的一天。淇淇是我們永遠的愛與痛,我們都很懷念它。

白鱀豚——淇淇

(圖片來源:武漢白鱀豚保護基金會)

在1980年1月11日晚上8點多,中科院水生所劉仁俊研究員接到湖南省城陵磯水產收購站的打來電話,說四個漁民抓住一個奇怪的家伙,像魚又不是魚,嘴巴細長,身體光滑,怎么也抓不住,一頭活的白鱀豚。當時正值寒冬季節,雨雪交加,路上泥濘難行,劉仁俊老師一行攜帶者一幅擔架和一些獸醫藥品往返近30個小時將淇淇帶回白鱀豚館。從此,這也成為了淇淇最后的家。

到了城陵磯,看到繁忙的水域交通,我在找尋的是平行時空里的某一個角落——淇淇和小伙伴當年玩耍的天堂。淇淇與我們有著莫大的緣分,他在白鱀豚館生活了22年零186天,于2002年7月14日離世,它是人類能夠近距離觀察的最后一頭白鱀豚。

長江城陵磯與洞庭湖交界處

(圖片來源:作者提供)

為了找到白鱀豚的蹤跡,中科院水生所于2006年組織了中國、美國、英國、瑞士、日本、德國、印度等國家的科學家組成的考察隊浩浩蕩蕩地在長江進行了第一次大規模的長江江豚科學考察。39天,3400公里,“淇淇”始終沒有在大家的視線范圍內出現。2007年,白鱀豚被認定為“功能性滅絕”!成了白鱀豚館和世人永遠的痛。

科考船051

(圖片來源:作者提供)

如今的城陵磯早已沒有了白鱀豚的身影,成了它的鄰家小妹——長江江豚的重要棲息地。臨近城陵磯水域,聲學設備就開始預警,我們這些不當班的小伙伴興奮地沖向甲板,期待著江豚出現在我們的眼前。大家不約而同地打開手機的錄像功能,安靜而激動地等待江豚進入視線。沒有等幾分鐘,兩頭江豚逐浪而來,船上所有考察隊員開心地示意旁邊伙伴——江豚真的出現了。長江江豚屬于哺乳動物,用肺呼吸,平均每隔十幾秒,它就會浮到水面上呼吸,我們會看到油亮的背部露出水面。此時正值九月,正值幼豚頻現的季節,我們看到小江豚緊緊地跟隨著媽媽,一會兒趴在媽媽背上,一會兒又跳下去,在水里打滾、翻騰,甚是可愛。我站在甲板上,目不轉睛地望著前方,不想錯過這片水域的任何一頭豚。在長江與洞庭湖的交界處,船長放慢船速,讓大家盡興觀豚。

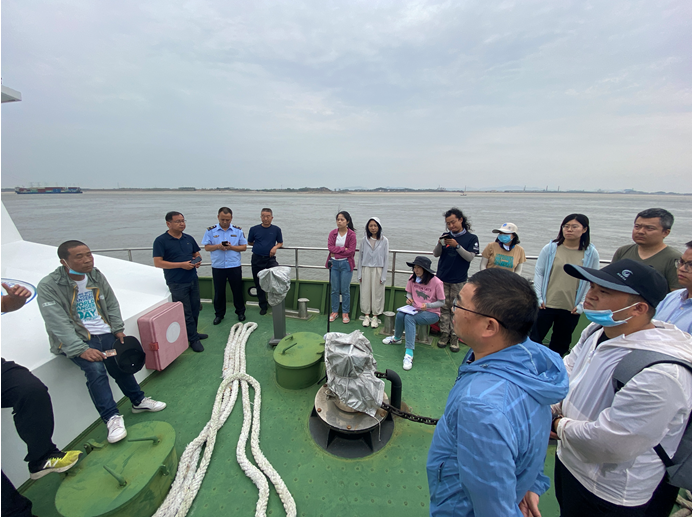

每日考察結束后的總結會

(圖片來源:作者提供)

由于人類活動的加劇,江豚的種群分布呈碎片化分布。2017年科考數據顯示,有著近110頭江豚在洞庭湖生活,是目前除鄱陽湖外的第二大江豚種群分布水域。隨著長江“十年禁漁”和《長江保護法》的出臺實施,我們希望洞庭湖乃至長江干流等水域的江豚數量呈增長趨勢。

采集水樣樣本

(圖片來源:作者提供)

出發前,我們在武漢進行了理論和實操的培訓。我負責此次考察的水樣采集及影像協助工作。我們會在特定水域采集水樣,現場用儀器去測水樣的pH值,還有水溫,溶氧量,以及電導率等環境中的一些可能存在江豚的皮屑糞便等生物信息的數據,之后就會帶到實驗室進行DNA的檢測。“eDNA”號稱長江江豚科學考察的黑科技。其原理是通過對長江干流水樣的連續采樣,獲取水樣中殘留的水生生物種類信息,基于不同水域的江豚分布與相對密度等信息,有助于對長江江豚分布數量極少江段的分布信息進行補充,確認江豚是否在此活動。

目視與影像識別

(圖片來源:作者提供)

此次考察船舷上方還有一雙“千里眼”。這個時刻旋轉著的設備,是新嘗試的自動影像輔助系統,配合人工智能AI識別,可以幫助客觀記錄和分析船只所經過的江段的長江江豚數量,能夠在一定程度上彌補由于觀察隊員觀察能力差異導致的種群數量估算誤差。為了此次科考,考察使用的漁政船搭建了專門的觀察平臺。目視工作非常辛苦,對體能消耗較大,目視人員每半個小時輪換一次位置,輪換后的隊員在船艙進行休息,確保當班時精力充沛。

入職武漢白鱀豚保護基金會一年,就可以趕上這么重要的工作機會,我興奮不已。在日常的工作中,我常草擬一些江豚保護及長江大保護主題文稿,一直盼望著可以切身參與到五年一次的科考隊伍中來,用最近的方式去感受長江。我們這一群為江豚保護“衣帶漸寬終不悔”的“孤勇者”,零距離地參與到江豚保護的工作中,這件事注定意義非凡和難得寶貴。

一路科考,我看到了長江大保護的初步成效。江岸兩旁是“共護佑一江綠水”的淳淳百姓,是“咬定青山不放松”的兢兢政府,是“君子以自強不息”的莘莘科研人員。待得春風又綠江南岸,還是那個山清水秀江豚歸來的美麗中國。

(圖片來源:作者提供)

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽