人類社會的存在和發展離不開能源。現在我們人類使用的能源主要還是化石能源:煤,石油和天然氣。但是,化石能源是不可再生資源,最終將會枯竭,且這些碳基能源的使用導致二氧化碳的過度排放,帶來日益嚴重的溫室效應,這促使新型清潔能源技術的開發利用勢在必行。氫氣,作為一種能源,具有零碳排放、無污染、可循環利用和燃燒值高等的優點,被視為21世紀最具發展潛力的清潔能源。在我國“十四五”規劃綱要中,氫能為“前瞻謀劃未來產業”之一。目前,氫能源行業在我國迎來前所未有的蓬勃發展,將極大地助力碳中和碳達峰目標的實現,推動我國高質量能源體系的建立。

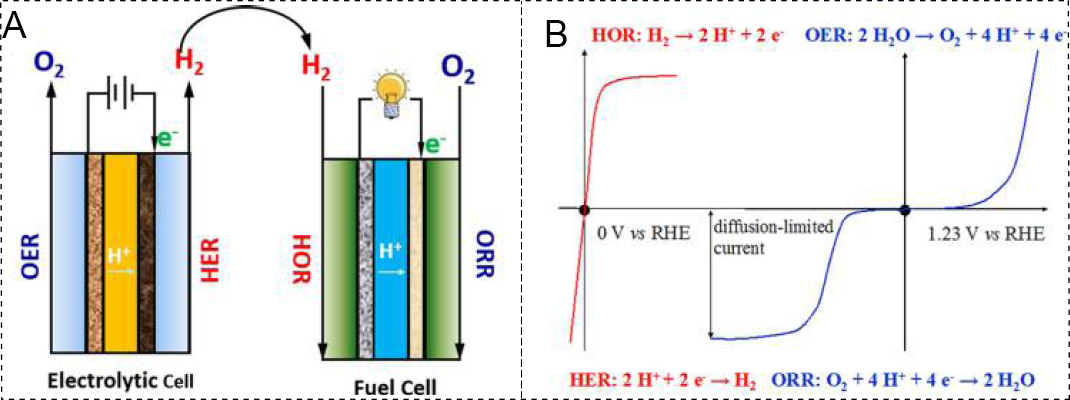

氫元素在地球上主要以化合物的形式存在于水和化石燃料中,而氫能作為一種二次能源,需要通過制氫技術進行提取。如何能大量而廉價的生產氫是氫能源產業首先要攻克的關鍵問題。目前,電解水制氫被認為是最有希望大規模制備氫氣的技術,其所需電能可由包括太陽能、水能、風能及海洋能等的可再生能源產生,此種方法所制備氫氣成為“綠氫”。如圖1所示,電解水反應包括陰極的析氫反應(HER)和陽極的析氧反應(OER)。另一方面,氫燃料電池包含陽極的氫氧化反應(HOR)和陰極的氧還原反應(ORR),動力學緩慢的ORR過程是制約氫燃料電池效率和性能的主要因素。為降低以上電極反應的過電勢和加快反應速率,電催化劑是必需的材料。

圖1.(A)氫能源技術中電解水制氫及氫燃料電池示意圖,(B)電解水制氫及氫燃料電池中涉及的電極反應及其典型極化曲線。[1]

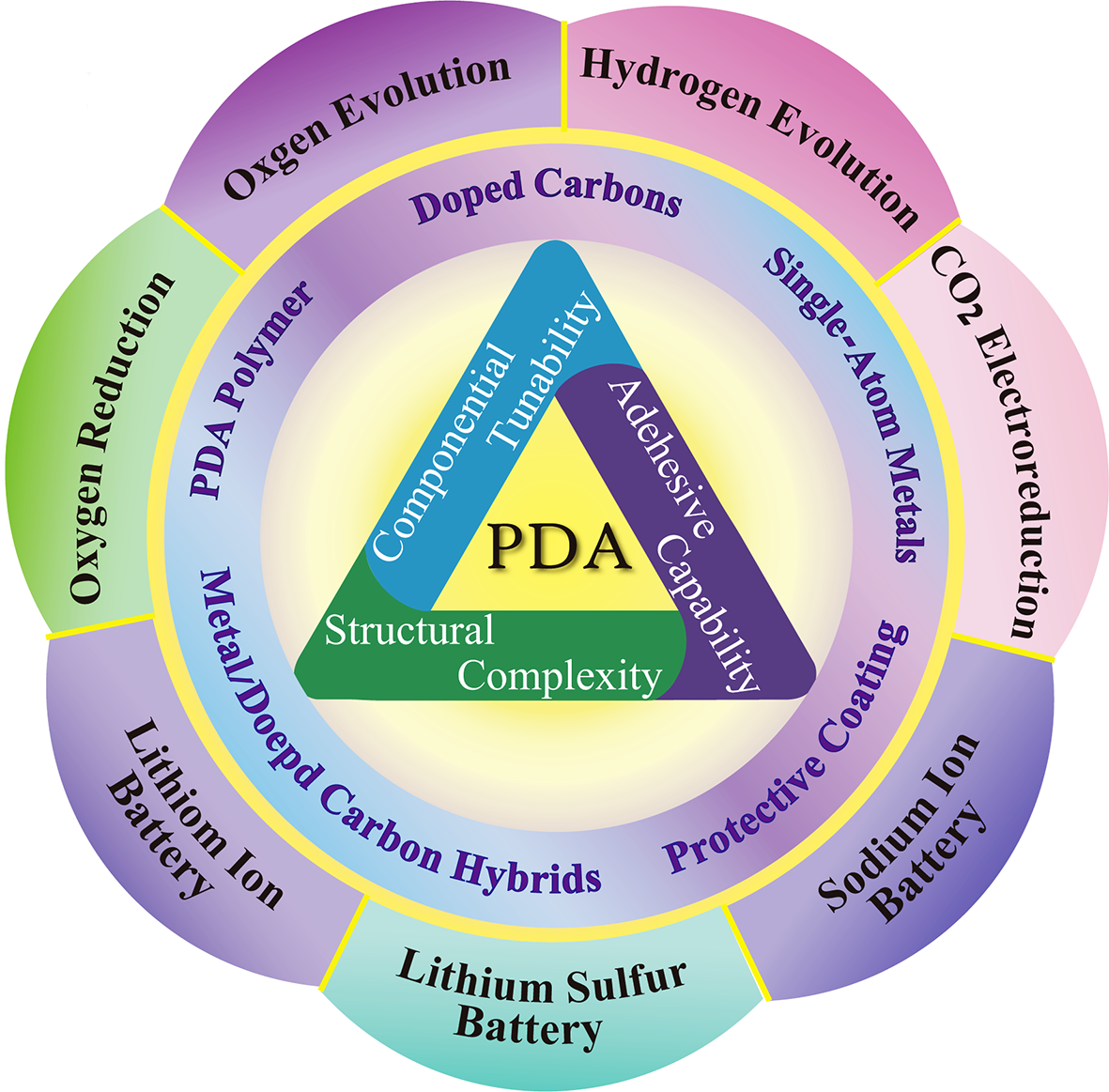

前期工作中,我們課題組利用聚多巴胺(PDA)合成了系列電催化劑。石墨烯和聚PDA合成氮摻雜碳納米片用作高效的ORR電催化劑;進一步PDA 的硫加成反應,合成氮硫雙摻雜的碳納米片和碳納米管,分別用作高效的雙功能ORR/OER和HER/OER電催化劑;PDA可作為雙摻雜平臺,用于評價助摻雜劑(硼、磷和硫)對氮摻雜碳納米片在HER催化活性上的促進作用,發現硫具有最強的促進作用,磷次之,硼能降低氮摻雜材料的HER活性。同時,撰寫發表了PDA材料的綜述文章,總結了PDA材料在能量轉換和存儲領域中的應用 (圖2)。另外,課題組分別利用天然DNA和吡啶硫酮鋅合成系列摻雜碳及金屬/摻雜碳復合材料用于ORR和HER電催化劑。

圖2. PDA材料的獨特優勢、PDA衍生的功能材料及在相關能源領域的應用。[2]

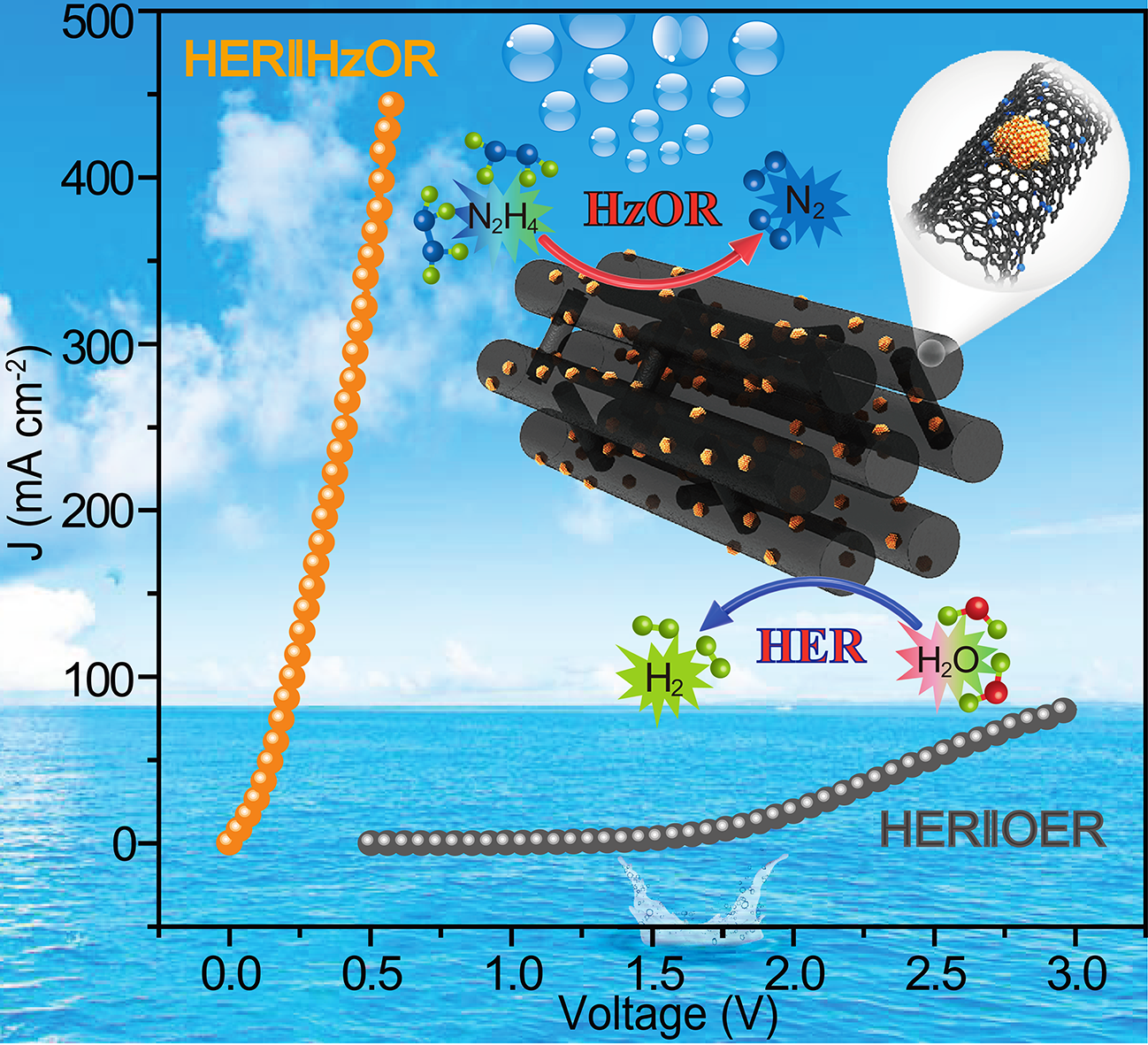

另外,陽極OER的標準電勢為1.23 V,且涉及到4電子轉移反應,其動力學反應緩慢,導致電解水中90%的電力消耗來自于陽極OER。肼氧化反應(HzOR,N2H4 + 4OH- = N2 + 4H2O + 4e-)具有很低的標準反應電勢(-0.33 V),且產物僅為氮氣。因此,將陰極HER和陽極HzOR結合有望實現低能耗高效綠色制氫,而研究開發高性能的雙功能HER和HzOR電催化劑是實現這一技術的關鍵。課題組制備了系列Ru基和銥基電催化劑,具有優異的HER/HzOR雙功能活性,而且,將HER和HzOR組合得到的混合電解池,與全水電解池相比,具有明顯的高效節能優勢。

圖3. Ru /氮摻雜介孔碳作為HER和HzOR雙功能電催化劑,用于HER‖HzOR混合電解制氫。[3]

總之,氫能源產業具有極為廣闊的發展前景,對我國實現碳達峰、碳中和目標具有極重要的戰略價值,將助力我國社會經濟實現綠色低碳發展從量變到質變直至飛躍,但制氫、儲氫、用氫等技術領域還亟待突破。青年應不負韶華,腳踏實地,期待更多感興趣的同學了解并加入,在這一領域用奮斗譜寫激昂的 “氫”春樂章。

參考文獻:

[1]H. Jin, C. Guo, X. Liu, J. Liu, A. Vasileff, Y. Jiao, Y. Zheng, S.-Z. Qiao, Emerging Two-Dimensional Nanomaterials for Electrocatalysis, Chem. Rev. 2018, 118, 6337-6408.

[2] K. Qu, Y. Wang, A. Vasileff, Y. Jiao, H. Chen, Y. Zheng, Polydopamine-inspired nanomaterials for energy conversion and storage, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 21827-21846.

[3] J. Wang, X. Guan, H. Li, S. Zeng, R. Li, Q. Yao, H. Chen, Y. Zheng, K. Qu, Robust Ru-N metal-support interaction to promote self-powered H2 production assisted by hydrazine oxidation, Nano Energy 2022, 100, 107467.

導師簡介

曲孔崗,博士,副教授,碩士研究生導師,“光岳英才”二層次人才。現為《稀土》,《聊城大學學報(自然科學版)》期刊編委。主要從事碳復合材料在電催化制氫,燃料電池等方面的研究。先后主持國家自然科學基金、山東省自然科學基金、山東省高等學校青創科技支持計劃以及校內基金等項目;以第一作者和通訊作者Advanced Energy Materials, ACS Nano,Nano Energy, Chemical Engineering Journal, Carbon, Nano Research, Nanoscale等期刊發表SCI論文40余篇,論文總引用次數7200余次。科研成果曾獲山東省高等學校優秀成果獎、聊城大學自然科學優秀成果一等獎、聊城大學研究生優秀成果獎一等獎等獎勵。指導的研究生曾獲得國家獎學金、山東省高等學校優秀學生、山東省高校師范類優秀畢業生等重要獎項。

招生專業:無機化學

來源: 聊城大學化學與生活科普工作室

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

光伏大數據

光伏大數據