漢朝初期,大漠草原上的霸主除了匈奴,東邊有東胡,西邊亦有月氏。

月氏讀作ròuzhī(肉支),而不是yuèzhī(月支),中國人在秦朝以前就知道這個民族存在,譬如《逸周書》和《穆天子傳》中,都寫作禺氏國。

匈奴和大月氏的爭霸戰爭,發生在公元前2世紀70年代。又分為三個階段,第一階段,大月氏尚保持強勢,他們持續向西擴張,吞并了敦煌附近的烏孫,而烏孫正是匈奴的盟友。烏孫國王被殺之后,王子便投奔盟友匈奴,尋求幫助。

第二階段,便是匈奴冒頓單于。冒頓初立之際,也沒人看得起他。當時的東胡就曾向冒頓強索他父親的千里馬,甚至是他的女人,冒頓都忍辱相讓,終于激起全族的士氣。而東胡卻愈發驕恣,索要匈奴東邊的空地,結果被冒頓發起強襲,一舉攻破。

東胡和月氏,本可以憑借多數,以二打一,攻破匈奴。可現在東胡被攻破了,月氏便陷入孤立。反而是冒頓單于派出右賢王,將昔日的河西強國月氏打得大敗。

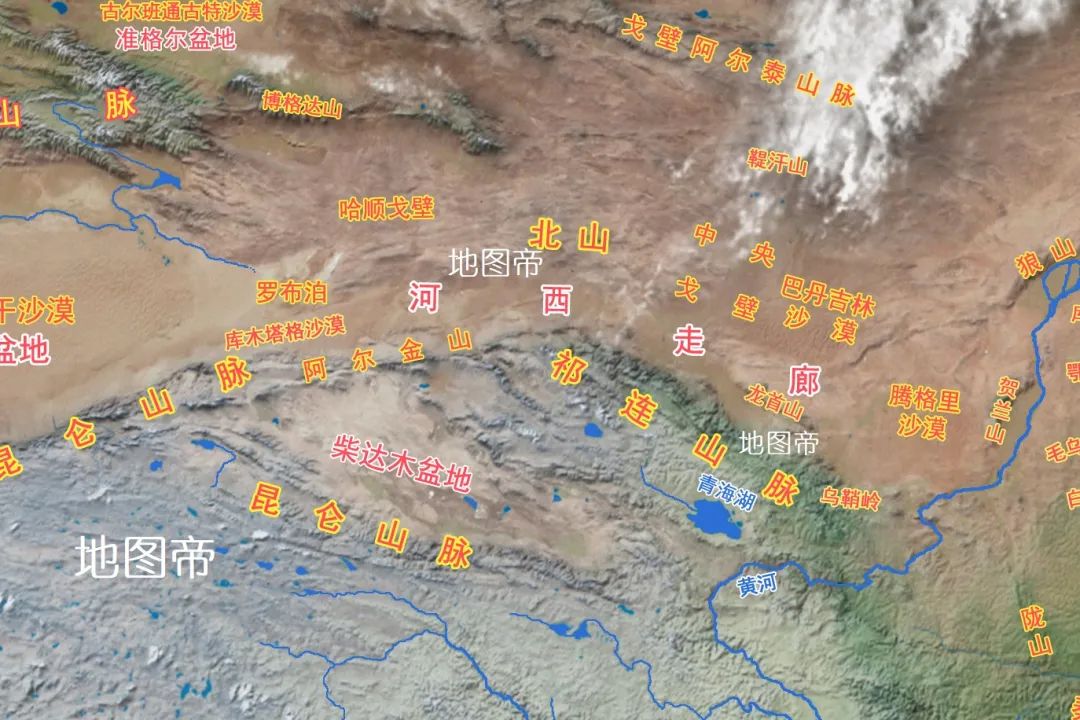

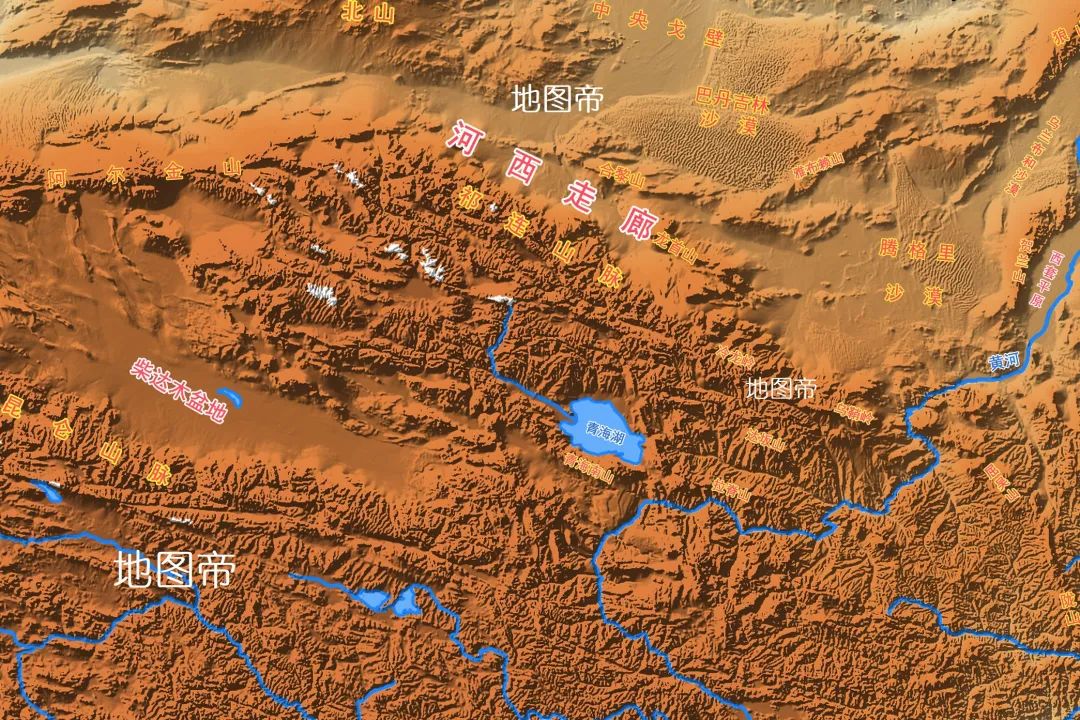

第三階段,當然月氏也不是一打就垮。戰事一直持續到老上單于時期,匈奴對其發起最后一擊,殺死月氏王,把他的頭顱當做酒杯。到這個時候,月氏終于難以支撐下去,只能放棄河西走廊的故土,向西遷徙到今天的伊犁河與伊塞克湖一帶,這一支后來便稱作大月氏。而殘余留在河西走廊沒有走的,便成為匈奴的附庸,叫做小月氏。

這段往事,后來傳入漢朝,便激發了漢武帝派遣張騫向西尋找這個大月氏,打算將其作為一同打擊匈奴的盟友,后來便是轟轟烈烈的張騫通西域事件。

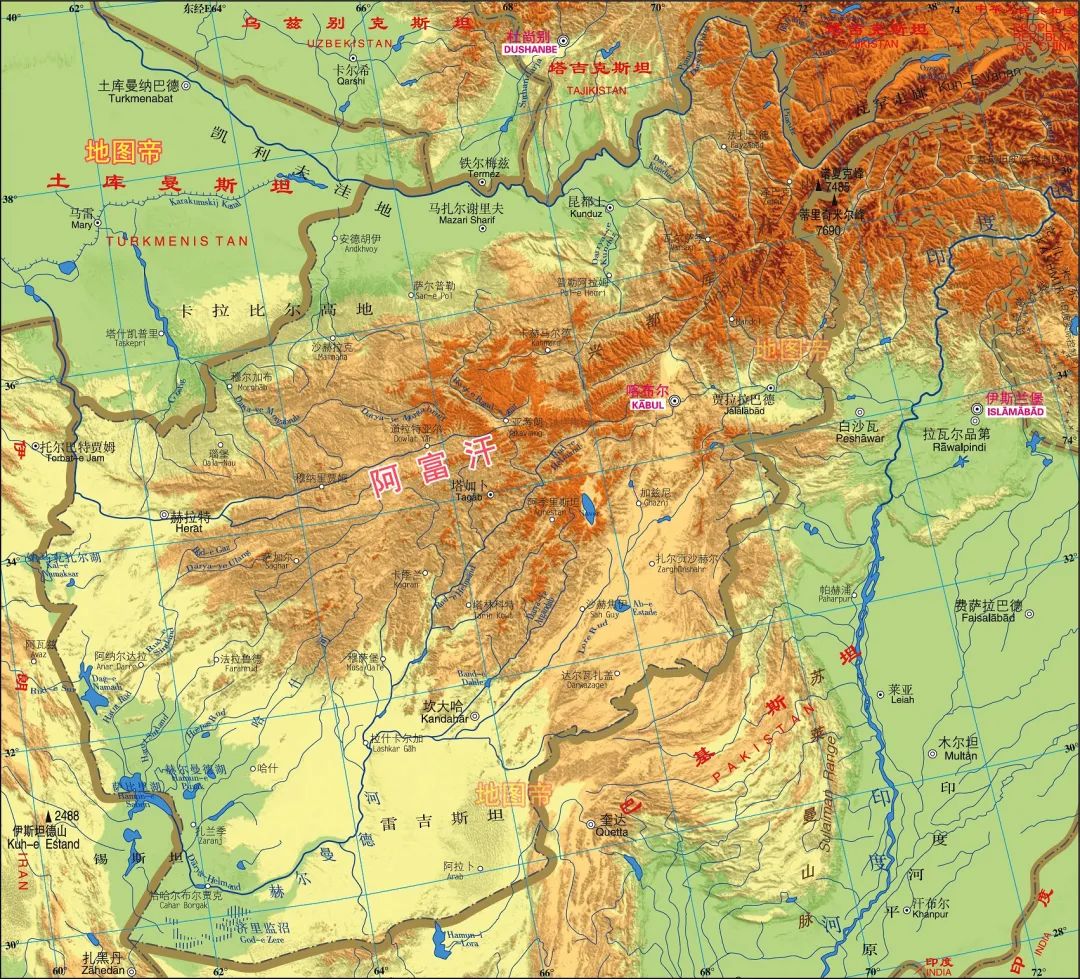

但到了那個時候,大月氏其實已經失去了返回故土的興趣,也無意再去對抗強大的匈奴。因為他們又從伊犁河一直向南去,大約在公元前一世紀初葉,征服了阿姆河南岸的大夏。

大夏是今日的哪一國呢?便是阿富汗北部。亞歷山大東征,波斯覆亡之后,這里便成了亞歷山大帝國東方領地的一個統治中心。而在亞歷山大死后,這里又被劃入塞琉古王朝的治下,大批希臘人和馬其頓人,都遷徙至此,過著安樂富足的生活。

之后此處建立起巴克特里亞王國,鼎盛時期甚至一舉拿下喀布爾和印度河流域的上游地區,遠及恒河流域。而當月氏人來到此處之際,這個王國已經四分五裂,被月氏所征服。

而在這一過程中,有一支印歐人種,一般我們稱之為塞種人或是斯基泰人,又被月氏所征服,成為月氏在中亞擴張的助手。慢慢的一部分塞人,也就以月氏這個頭銜自稱。而當這批塞人到達中國之際,他們便把自己的部落叫做月氏,慢慢又變為中國人的一個姓氏,即尉遲氏。實際上尉遲就是月氏,兩者讀音是很接近的。東漢三國南北朝時期,他們一開始聚居在西域的于闐,成為這個小國的統治者。后來又與鮮卑拓跋部合作,成為北魏的勛臣八姓之一。譬如大唐名將尉遲恭,就是這個部族的后裔。

至于大月氏的故土,也就是河西走廊這一帶,起先成為了匈奴人的地盤,譬如匈奴休屠王,就在他的領地上筑起了一座城,叫做蓋臧城,亦名休屠城。后來霍去病一年內兩次西征河西走廊,漢朝建立河西四郡。休屠城成為漢朝的涼州太守府所在地姑臧城,即今天的甘肅省武威市涼州區。

這一塊肥沃的土地為漢朝奪走之后,匈奴人更唱出了:“失我祁連山,使我六畜不蕃息;失我胭脂山,使我嫁婦無顏色。”這里的祁連山,是河西走廊南部山地最北的一支山嶺,如果意譯的話,其實就是匈奴人的“天山”。胭脂山,現在一般叫做焉支山,坐落在河西走廊峰腰地帶的甘涼交界處。這里素來就以地勢險要著稱,史冊上管這里叫“甘涼咽喉”,曾是漢朝以來歷代的官方養馬場,水草豐美,宋朝不得此處,以至于喪失騎兵優勢,始終受制于人。

(聲明:本文來源地圖帝,轉載僅做學習交流,非商業用途,所有轉載文章都會注明來源,如文章、照片的原作者有異議,請于后臺聯系我們,我們會進行快速處理或刪除,謝謝支持。)

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

寧夏搭搭樂樂

寧夏搭搭樂樂