當前,在全球新一輪科技與產業革命的大背景下,世界主要國家都將發展新材料作為主要的科技政策之一,旨在搶占科技與產業發展的制高點。與此同時,世界經濟重心調整、國際政治經濟格局加速變化及國際貿易摩擦持續上演,這些給我國新材料行業帶來巨大的挑戰,同時也帶來了新的機遇。

MOFs材料作為新興的功能材料,受到了學術界和工業領域的廣泛關注。MOFs材料指通過金屬離子和有機配體組裝,得到的具有類似沸石分子篩規則孔道結構的晶態材料。該類材料具有比傳統多孔材料更大的比表面積、更高的空隙率,同時由于有機成分的存在又使其兼具可設計性、可剪裁性、孔道尺寸可調節性,孔道表面易功能化等特點,在氣體吸附分離、水凈化處理、催化應用、電極材料、生物醫療等諸多領域有著“多才多藝”的表現。我國在MOFs材料研究領域,取得許多引人矚目的研究成果。

一、 氣體吸附分離

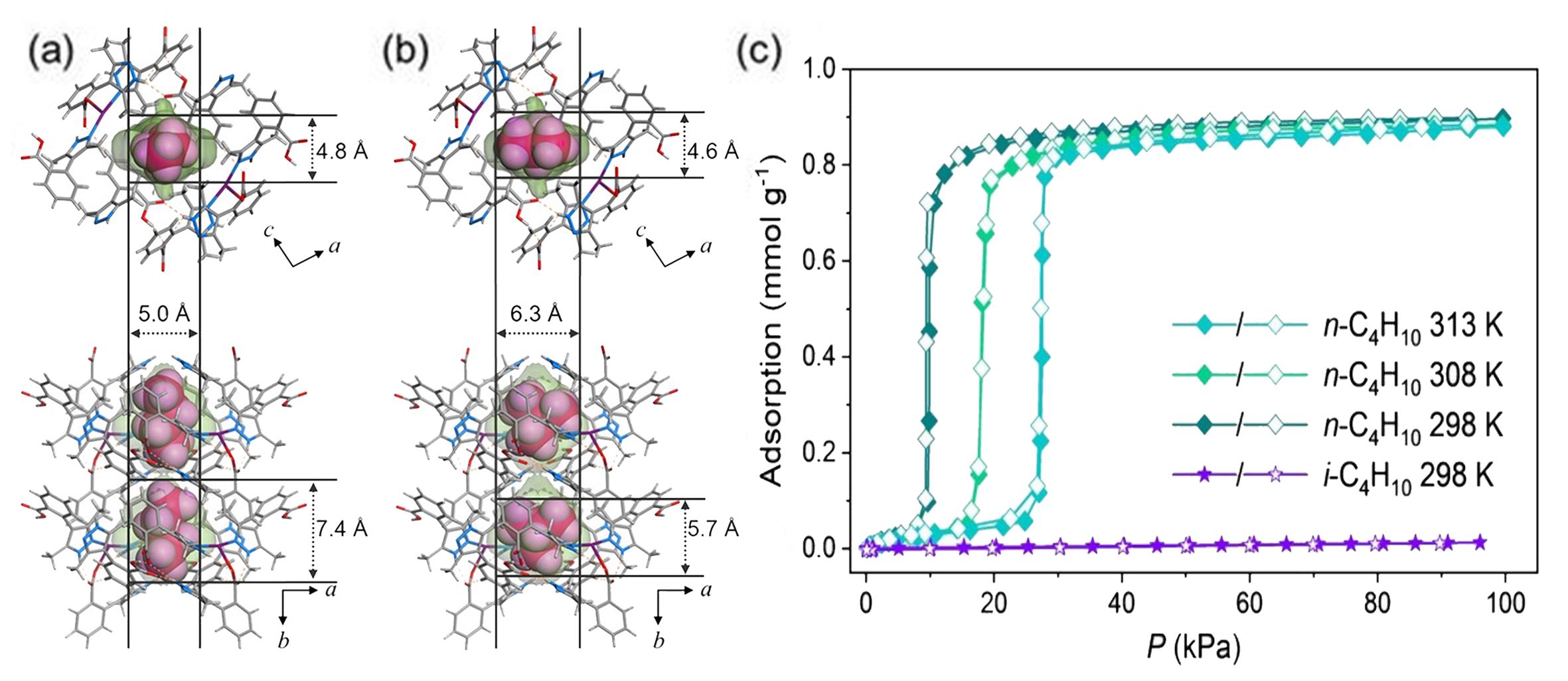

中山大學的張杰鵬教授致力于MOFs多孔材料的設計、合成、氣體吸附分離和相關機理研究。該團隊提出了“親水孔道捕獲疏水分子”的概念,利用超微孔表面精確排列的氫鍵受體,高效結合極性較低的乙烷分子而非極性較大的乙烯分子,并據此合成了MAF-49。常溫常壓下,將乙烯/乙烷混合物通過MAF-49填充的固定床吸附裝置后,乙烷被選擇性吸附保留,流出的乙烯純度超過99.99%。在上述工作的基礎上,研究團隊又提出了“控制柔性客體分子構型可反轉吸附選擇性”的概念。利用MAF-23,實現了反常而且最優的C4碳氫化合物吸附分離順序,同時避免了常規蒸餾和吸附純化過程中因加熱而產生的丁二烯自聚問題。

圖1 主客體結構適應性與吸附等溫線

西北工業大學陳凱杰教授團隊在Science上報道首次實現了在四組份體系下乙烯的一步高效分離。該團隊通過有效地串聯三種MOF材料在單一吸附柱內,在常溫條件下分別將乙炔,乙烷和二氧化碳依次高效地去除,從而在吸附柱尾端實現高純度乙烯(>99.9%)的一步分離收集,大大降低乙烯分離工藝所需能耗。

圖2 乙烯的協同吸附分離技術(SSST)與目前分離技術對比圖

二、 水凈化處理

水凈化處理對于解決全球日益關注的水資源短缺和質量問題至關重要,開發可用于高效污水處理的膜分離材料有望大幅降低能耗和成本。北京理工大學王博團隊在Nature Communications上報道了一種熱致相分離-熱壓法(TIPS-HoP)聯用策略可以實現連續生產高負載量、柔性MOF基混合基質膜。以NH2-UiO-66/MIL-100(Cr) PE MMM為例,在相同的過濾方式下(錯流模式、污染物濃度、再生過程),其通量比商用超濾膜提升了4倍,并表現出優異的長循環使用性能。

圖3 通過TIPS-HoP法制備MOF PE MMMs 膜的示意圖

三、 催化應用

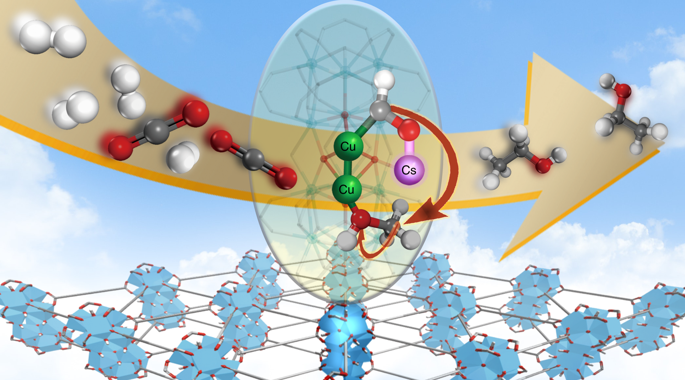

CO2的氫化轉化被認為是碳資源循環利用的重要方向。廈門大學汪騁教授課題組在Nature Catalysis上發表了MOF負載的Cu基催化劑用于CO2氫化制備乙醇研究成果。該團隊選用一種含有Zr12節點的金屬有機框架(MOFs)作為載體,通過對節點上的羥基使用TMSLi進行去質子化,然后加入Cu源進行金屬負載的后修飾組裝技術將CuI活性中心負載在金屬節點上,實現了雙銅金屬中心的構建,不僅可以通過雙金屬氧化加成進行氫氣的活化,還可在堿金屬離子的協助下實現C-C鍵生成,從而實現CO2到乙醇的轉化。

圖4 二氧化碳轉化為乙醇示意圖

四、 電極材料

MOFs材料被用于能量存儲與轉換領域,例如燃料電池、電解池及金屬-空氣電池等。Mao等人制備了一種Cu(II)-BTC材料,并研究了其在0.1M磷酸緩沖電解液(pH=6.0)中的ORR催化活性。研究人員進一步通過在合成Cu(II)-BTC過程中添加2,2’-bipyridine (bipy)作為輔助配體形成了Cu(II)-bipy-BTC材料。與Cu(II)-BTC相比,添加bipy的MOF材料其水穩定性被大幅提高,導致ORR催化活性也被提高。此外,Zhao等人研發了一種NPC-4材料。通過將孔內氣體分子移走后,NPC-4在0.1M磷酸緩沖電解液(pH=6.0)中,顯示出比未激活的NPC-4更高的ORR催化活性。

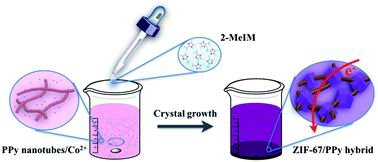

圖5 ZIF-67/PPy雜化材料合成示意圖

基于新材料技術發展而來的電容去離子(CDI)技術,節能高效、綠色環保;當前使用的碳電極在實際運行中會發生不可逆轉的氧化反應,造成CDI技術的產業化發展緩慢。河海大學徐興濤博士在期刊Materials Horizons上首次提出利用金屬有機框架ZIF-67與PPy雜化材料作為CDI電極,實現了電極運行壽命的大幅延長,這是目前最先進的CDI電極之一。該成果對推動CDI技術的產業化應用具有重要意義。

五、 生物醫療

血栓相關疾病,如缺血性卒中、急性心肌梗死和深靜脈血栓形成等,具有高致死率和致殘率。目前以纖維蛋白溶解藥物為代表的溶栓藥廣泛應用于臨床,但該類藥溶栓后致命的出血風險是其臨床應用的一大局限。北京化工大學劉惠玉教授合作在期刊Advanced Science報道了基于靶向血栓部位GPIIb/IIIa受體的RGD肽偶聯金屬有機骨架(MOF)衍生的含有類卟啉結構的介孔碳球(PMCS),實現了87.9%的下肢血栓再通率。

圖6 RGD-PMCS介導的位點特異性光熱/光動力血栓治療示意圖

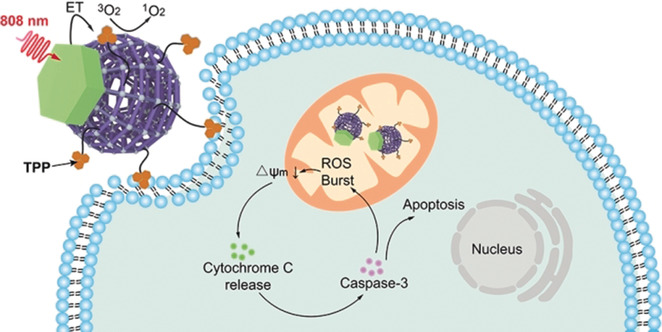

光動力療法(PDT)是一種基于光化學反應的治療技術,具有高的可控性和低的毒副作用,已被應用于腫瘤等相關疾病的臨床治療。國家納米科學中心李樂樂、趙宇亮課題組在Angew. Chem. Int. Ed.上報道了Nd3+離子敏化的上轉換金屬有機框架Janus納米結構。在808 nm近紅外光激發下,Janus納米光敏劑中UCNP捕獲低能量光子后,通過共振能量轉移將能量傳遞給臨近的MOF納米粒子,從而特異性的在線粒體內產生單線態氧,實現光動力治療。808 nm激發光的使用可有效避免傳統980 nm激發上轉換發光所產生的熱效應和損傷正常組織的問題,提高了激光應用的安全性。

圖7 808 nm的近紅外光激活的上轉換MOFs材料放大PDT示意圖

聊城大學張慶富教授課題組長期從事MOFs材料的研究,在MOFs的設計、合成和性能研究方面積累了豐富的經驗,取得了一定的研究成果。迄今為止,在Chem. Commun., Inorg. Chem., Chem. Eur. J. 和Dalton Trans.等國際重要期刊發表SCI論文50余篇,引用超過1000多次,授權發明專利6項。

圖8 本課題組設計合成的部分MOFs材料

導師簡介

張慶富,男,教授,中科院博士,日本NIMS博士后,碩士生導師,濟南大學兼職博士生導師。主持國家自然科學基金青年項目、面上項目,山東省自然科學基金,教育部產學研合作育人項目等多項課題,發表SCI論文50余篇,授權發明專利6項,多次獲山東省高等學校自然科學獎和聊城大學科研成果獎,在MOFs材料研究領域積累了豐富的專業知識和科研工作經驗。

招生專業:化學

來源: 聊城大學化學與生活科普工作室

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

光伏大數據

光伏大數據