載人火星探測在探索地外生命、帶動科技發展、實現星際移民、促進人類社會進步等方面具有重要意義。經過長期探索實踐和研究討論,國際航天界基本將載人火星探測確定為未來30年載人深空探測的遠景目標,并以此為基礎開展研究工作和工程規劃。那么,載人火星探測要怎樣實現?需要攻克哪些難關?

難題來自距離遙遠

2000年前后,隨著近地軌道載人航天發展成熟和對火星認知的不斷深入,各航天大國紛紛提出載人火星著陸探測的方案,如美國的“設計參考任務”、“火星直達”、“星座計劃”,俄羅斯的載人火星探測計劃等,并持續開展實驗研究和技術儲備。

載人火星探測與載人月球探測有很多相似之處,基本遵循地球表面發射、在軌組合、深空運輸、地外天體進入和著陸、航天員登陸探測、地外天體起飛、軌道交會、返回再入地球等任務流程。人類在50多年前就能登上月球,但想要登陸火星還是困難重重。

困難主要來自遙遠的距離。由于繞太陽公轉速度不同,地球與火星每26個月出現一次交匯窗口,最近距離5500萬公里,最遠則有4億公里,以目前常規動力推進系統的能力,飛船去往火星單程時間至少6個月,地球與火星的通信時延在6-44分鐘。

從火星返回同樣需要等待時間窗口,如果是20天左右的短期任務,到達即返回,火星任務周期大概需要500天。如果是長期任務,航天員在火星表面工作時間在500天左右,整個任務周期將持續3年以上。

這是一段漫長而孤獨的旅程,除了探測活動所需的各種設備儀器,最重要的是為航天員提供良好的生活環境和生存物資。粗略計算,載人火星探測需要從地球發射載人飛船、貨運飛船、火星著陸器、火星居住艙等,重量大約1000噸,相當于發射200個天問一號探測器。相比之下,載人登月的發射重量只有50噸。

集結裝配與深空運輸

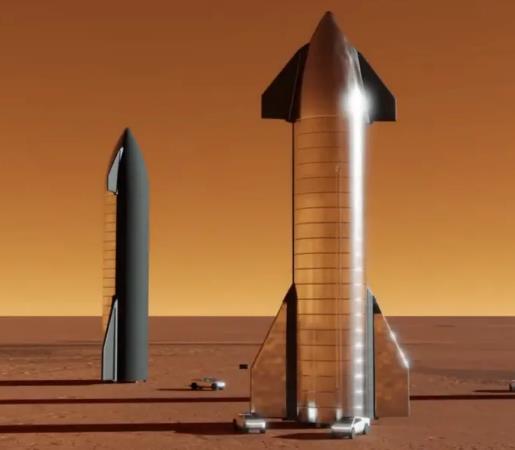

1000噸重量用現有火箭發射是不可能實現的,載人登陸火星的基礎是重型火箭,如果運載能力達到100噸,發射次數可以減少到10次。

“星艦”登陸火星示意圖

根據最新的火星任務設想,火星探測首先將各個任務模塊發送到地球軌道,在這里集結組裝,構建兩個龐大的飛行器。一個是載貨運載器,負責將登陸和探測設備投送到火星,開展先期無人探測和生產作業。另一個是載人運載器,負責將航天員安全送往火星。

這一階段主要面臨在軌集結裝配、軌道設計、空間推進和能源方面的難題。

載人登火飛行器規模龐大,其中推進劑占比最多,占據總重量的四分之三以上。基于當前的推進系統,優化飛行器規模的主要途徑是采用比沖最高的低溫推進劑,減少重量,提高飛行速度,縮短任務時間,從而降低火星探測的難度,不過這種方法潛力有限,而且低溫推進劑的貯存也是個大問題。

終極解決方案還是研發核推進技術。如果開發出新型的核電推進系統,推進劑的重量就能大幅降低,甚至可以把任務系統的總重量控制到150噸左右,任務規模減小了,飛行速度就可以大幅提高,火星任務時間也會縮短。

近些年來,各航天大國都投入很大精力研究核推進技術,目前的重點是解決反應堆小型化、高可靠,以及安全防護的問題,避免航天員和飛船儀器設備受到核污染。

最兇險的火星著陸

火星著陸是載人火星探測最危險的階段,需要克服下降減速、障礙規避、著陸精度和自主控制等方面的難題。火星有微薄大氣,著陸器高速進入時與空氣摩擦產生大量氣動熱,需要做好熱防護,同時火星大氣稀薄,減速傘效果不明顯,需要設計新型反推力器來降低速度。

載人登火的登陸重量遠超以往,現有減速裝置都不能滿足要求,研究人員必須經過反復論證設計和試驗驗證,采用各種手段,保證設備和航天員安全著陸。

火星大氣復雜多變,受溫度、季節和光照影響大,會對著陸過程造成嚴重干擾,火星地形崎嶇,可能誤導著陸器過早或過晚打開降落傘,甚至與障礙物碰撞,這些都對高精度障礙檢測和規避技術提出很高要求。

火星任務中貨運飛船和載人飛船分批次到達火星表面,著陸精度要控制好,否則航天員將不得不跨越漫長距離去尋找物資,給任務增加很大的風險和麻煩。

此外,受通信時延影響,以及下降過程中火星大氣摩擦引發的通信黑障,地球控制中心難以為著陸過程提供實質性幫助,降落過程主要依靠自主控制,需要研究更先進的制導控制技術,提高載人登火星的自主性、可靠性與安全性。

照顧好航天員生活

火星任務周期長,太空環境惡劣,雖然有生命保護系統的維持,航天員長期在輻射、微重力的狹窄空間中工作生活,與地球交流困難,難以獲得補給和幫助,從生理到心理上都面臨前所未有的嚴峻考驗。

火星基地想象圖

對此,載人火星探測需要更先進的輻射安全和醫療保健技術,提供完善的醫療診斷與治療設備,同時為航天員提供可長時間保存和營養豐富的食物,以及各種放松和娛樂手段,緩解航天員在孤立狹窄環境中的生理和心理壓力,保持身心健康。

在環境控制上,很多國家正在研究生物再生式生命保障技術,利用生物循環,凈化空氣和水,處理廢物、生產食物,減少從地面攜帶的物資。

這項技術涉及植物、動物、微生物等多學科與綜合技術,要控制小型生態系統中的氣壓、氣體成分、溫濕度等大氣環境,維持環境穩定,解決植物栽培、動物飼養、廢物處理等問題。

美國、俄羅斯等開展了一些研究。美國宇航局在月球—火星生保試驗中,進行了4人90天的物質閉環試驗,實現氧氣和水的完全再生,食物25%再生,并把大部分可降解廢物降解循環利用。

未來展望 空間廣闊

載人火星探測是人類走向深空的重要階段。載人火星探測任務飛行階段多,飛行距離遠,環境復雜惡劣,面臨大量的技術難題。目前基于常規推進系統的載人火星探測任務,部分技術已得到驗證,在充足預算支持情況下,人類可以逐步實現登陸火星表面。

美國、俄羅斯等都將載人火星探測確立為載人深空探測的遠景目標。美國以載人登月為跳板,瞄準本世紀30年代登陸火星,制定從低地球軌道到地月空間,再到火星軌道,最終抵達火星表面的探索路線,并以此為目標開展演示驗證、關鍵技術研發和能力儲備。

俄羅斯將近地軌道空間站、載人登月和載人火星探測作為后續載人航天發展的重點方向,從2009年起陸續開展了兩次載人火星探測大型地面模擬試驗。

國際航天界以遠景目標為牽引,逐步發展和積累關鍵系統與核心能力,階段性地開展驗證任務。隨著航天工程繼續取得各方面的革命性進步,尤其是熱核推進系統取得突破,人類終將登陸火星,獲得更廣闊的發展空間。(作者:楊詩瑞)

來源: 中國航天報

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國航天報

中國航天報