2016年8月16日,我國成功將世界首顆量子科學實驗衛星“墨子號”發射升空。此次發射任務的成功,標志著我國空間科學研究又邁出重要一步。隨著“墨子號”的成功升空,中國成為全球第一個實現衛星和地面之問量子通信的國家,我國將實現“天地一體化”量子通信網絡的初步構建,成為量子通信領域的中國最強音,更鞏固了我國在量子通信領域的世界領先地位。

首次實現衛星和地面之間量子通信

2016年8月16日1時40分,我國于酒泉衛星發射中心運用長征二號丁運載火箭,成功發射全球首顆量子科學實驗衛星——“墨子號”,是我國將首次達成衛星與地面間的量子通信,構建天地一體化的量子保密通信與科學實驗體系。

量子作為能量的最小單元,分子、原子、光子、電子等均為其具體表現形態。基于量子特殊規律研發的通信衛星,即量子通信衛星。

量子衛星首席科學家潘建偉院士指出,量子通信的安全性源于量子物理基本原理。單光子的不可分割特性及量子態的不可復制性,確保了信息傳輸的不可竊聽與不可破解,從原理層面保障了身份認證、傳輸加密及數字簽名等環節的無條件安全,可從根本上、永久性地解決信息安全難題。

“墨子號”能實現千公里級無中繼量子保密通信

量子衛星項目于2011年12月正式立項,是中科院空間科學先導專項首批科學實驗衛星之一。其主要科學目標包括開展星地高速量子密鑰分發實驗,并在此基礎上推進廣域量子密鑰網絡實驗,以期在空間量子通信實用化方面取得重大突破;同時,在空間尺度進行量子糾纏分發與量子隱形傳態實驗,以驗證量子力學理論。

每秒分發上億個光量子

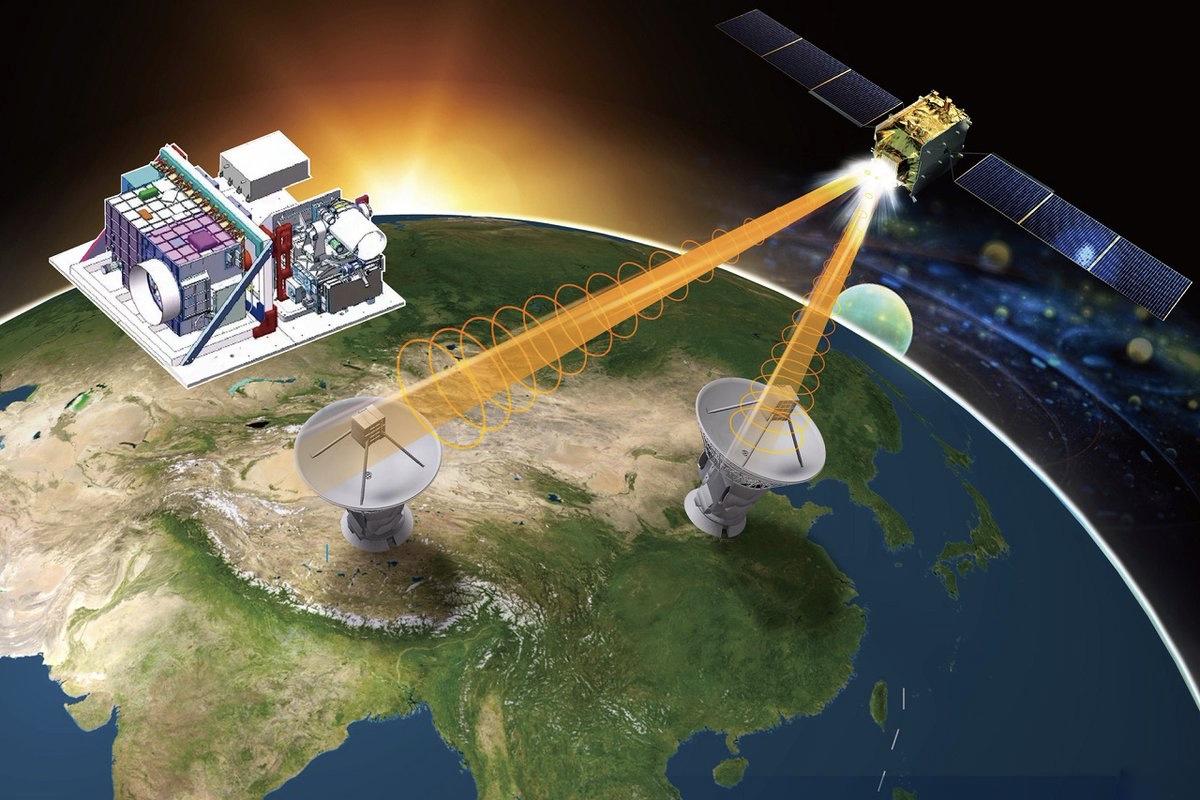

量子通信衛星作為一種衛星通訊技術,其核心在于接收并精準分發來自地球的量子信號,以達成地面與太空之間的信息傳輸。因此,量子通信的實現不僅依賴于“墨子號”這一太空中的衛星,還需一套完備的地面系統作為支撐。

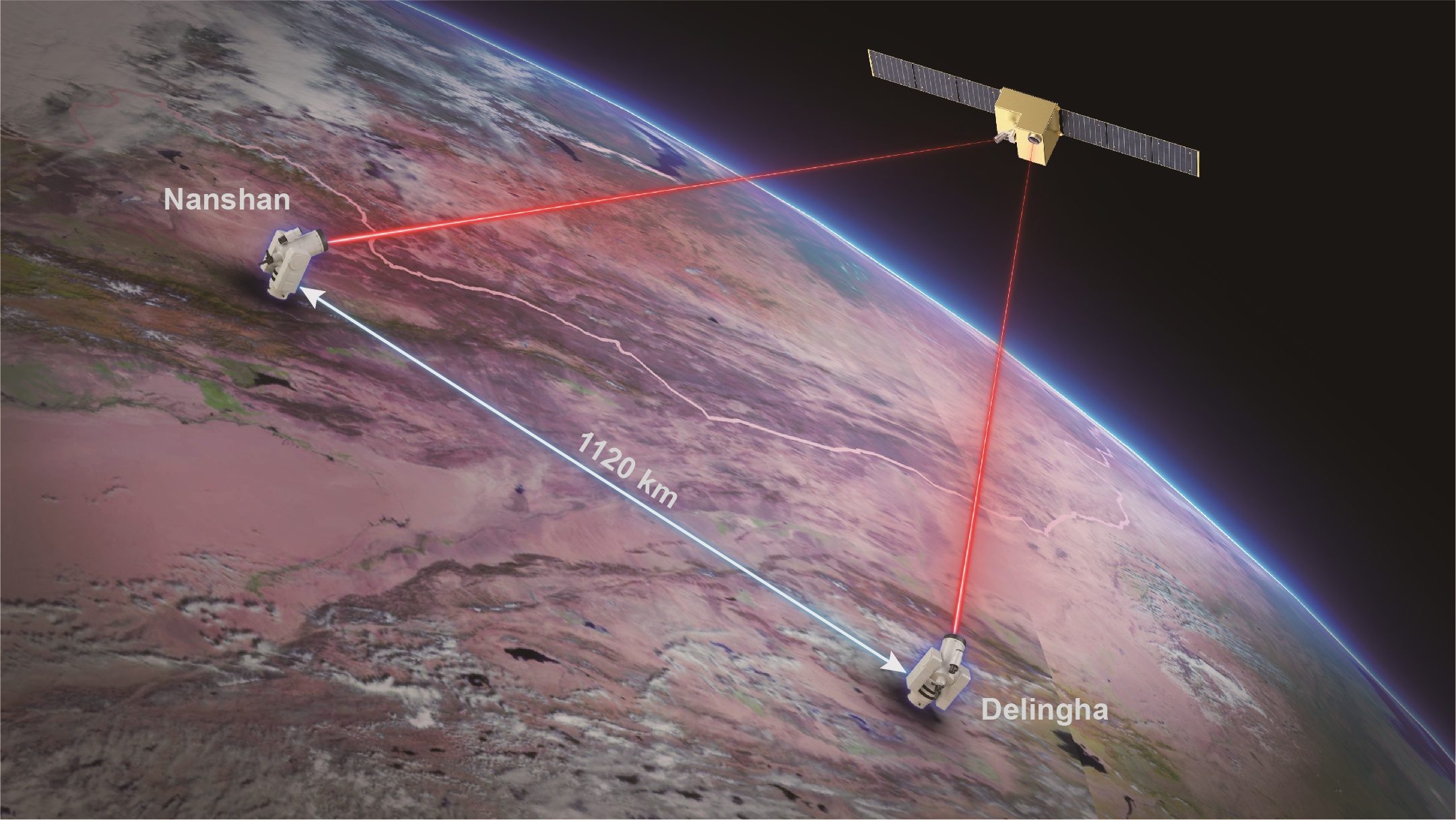

“墨子號”的地面系統架構完備,涵蓋一個科學實驗中心(位于合肥的中國科學技術大學量子科學實驗中心)、四個量子通信地面站(分別設于北京興隆、云南麗江、青海德令哈及烏魯木齊南山)以及一個量子隱形傳輸實驗平臺(以阿里隱形傳態實驗站為核心,構建天地一體化量子科學實驗系統)。

“墨子號”作為中國量子通信衛星領域的先驅,通過傳輸光量子(即光的最小單位——光子)實現信息傳遞。其每秒需分發數以億計的光量子,且這些光量子狀態各異。將光量子比作硬幣,星地實驗的難度便如同從萬米高空飛行的飛機上,持續且精準地將上億枚硬幣逐一投入地面一個旋轉的存錢罐中,其精確度要求極高。量子之所以能夠實現信息的高速傳遞,得益于其一系列獨特的物理特性,這些特性使量子能夠如《封神演義》中土行孫的遁地術般,瞬間消失并再現于他處。其中,“量子糾纏”特性尤為關鍵。

量子糾纏,即在特定條件下,兩個微觀粒子若處于糾纏態,無論相隔多遠,對其中一個粒子的量子態進行任何改變,另一個粒子都會立即感知并作出相應變化。這一特性可類比于齊天大圣孫悟空與其分身,無論距離多遠,都能做到“心有靈犀一點通”。“墨子號”正是利用量子糾纏這一特性,有效提升了二進制編碼的效率。

“針尖對麥芒”的精準定位

“墨子號”量子通信衛星作為構建天地一體化通信網絡的關鍵空間中轉節點,肩負著光信號發射與傳輸的核心使命。如何確保距離地球表面數百公里高空的光信號能夠精準、穩定地被地面光學天線接收,潘建偉院士以“針尖對麥芒”這一生動比喻,形象闡釋了其中關鍵性實驗技術所面臨的極高難度。

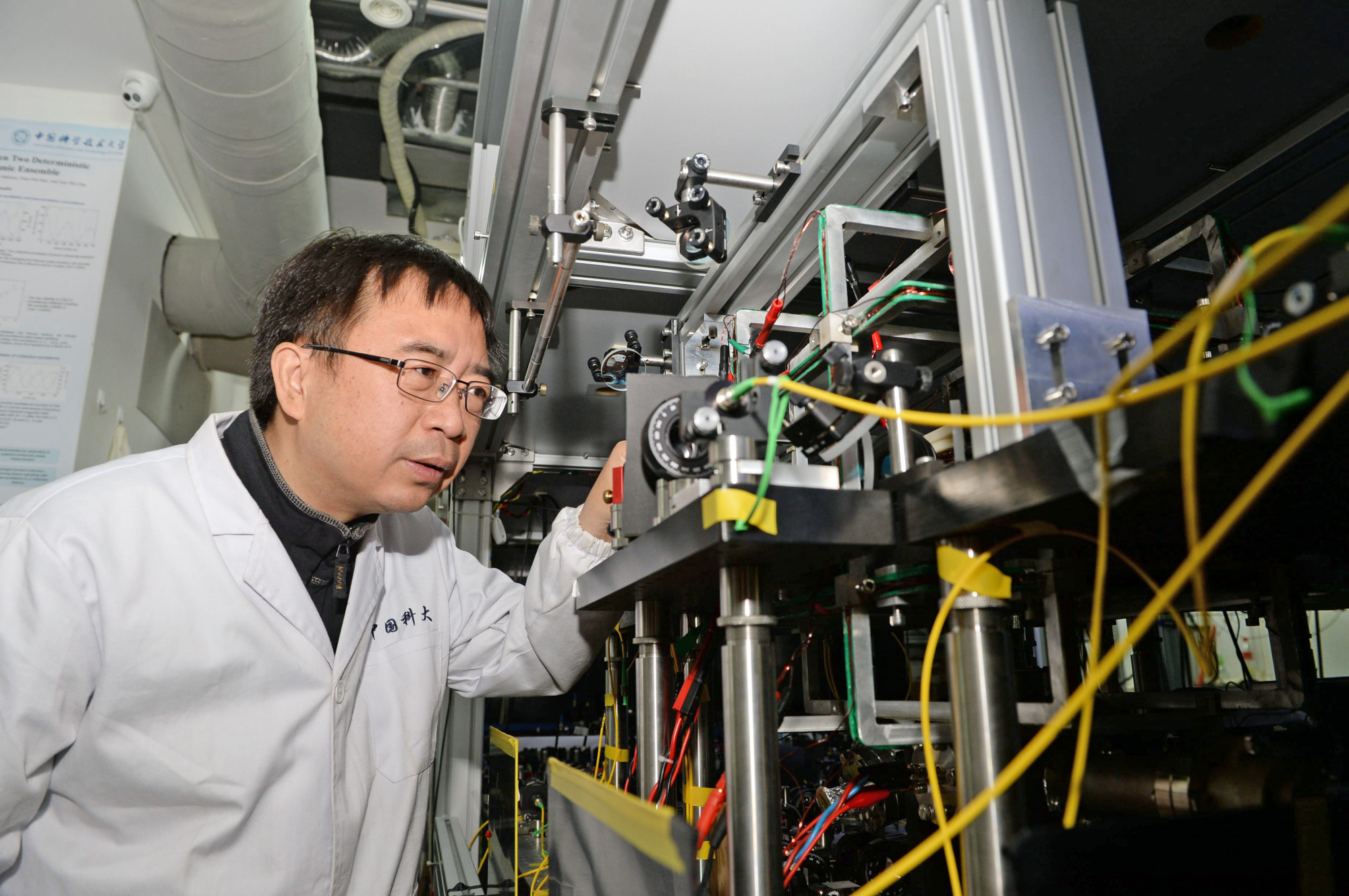

量子衛星首席科學家潘建偉院士

潘建偉介紹,衛星所發射的光信號屬于極其微弱的單光子級別,在從太空向地面傳輸的過程中,會遭遇多種因素的干擾。例如星光、燈光等各類光源都會成為信號傳輸的背景噪聲,對光信號的接收造成嚴重影響。而且,衛星在太空中高速運動,地面光學天線需要時刻精準追蹤衛星的運動軌跡,保持同步“節奏”,才有可能實現信號的準確接收。

因此,在“墨子號”量子通信衛星的設計階段,科研團隊就必須攻克兩大難題:一方面要有效克服各類噪聲的干擾,確保信號源的穩定性;另一方面要實現衛星與地面光學天線的高精度對接。盡管實驗條件極為苛刻,如同“針尖對麥芒”般艱難,但在我國科學家的不懈鉆研與努力下,這一技術難題最終得以成功攻克。

開啟量子通信新時代

“墨子號”承擔著解決信息安全問題的關鍵任務。采用量子通信技術,可有效杜絕電話被竊聽的風險。量子通信密碼在通信過程中隨機生成,而非預先設定,確保了信息傳輸的不可竊聽與不可破解性。

具體而言,“墨子號”發射后,會持續發送光子序列,可視為“天際密信”。這些光子抵達地面光學實驗站后,由實驗站進行解碼,解碼成功即實現通信。

量子衛星的成功發射,為我國構建廣域量子通信體系、率先實現全球量子通信衛星網絡建設奠定了堅實基礎,標志著人類首次全球衛星與地面間的量子通信即將成為現實。

隨著“天地一體化”量子通信網絡的逐步完善,歷經30余年研究的量子信息領域將邁入深化應用的新階段。未來,量子通信不僅是全新的加密通信方式,更將成為新一代信息網絡安全的核心技術,以及電子服務安全的重要支撐,為未來信息社會的可信行為提供關鍵保障。預計不久的將來,量子通信技術將如手機、電腦般普及,惠及廣大民眾。

參考來源:新華網、人民網、科普中國

來源: 江蘇省科學技術協會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助