當一個話題觸及時間這一概念時,便仿佛立刻觸及到了人類的哲思根基。從孔夫子所言“逝者如斯夫,不舍晝夜”,到圣奧古斯丁的喟嘆“時間是什么?若無人問我,我自清楚,若有人來問,我卻不知”。人們對時間的流淌再熟悉不過,然而在時間不息的長河中,我們是如何定義出一刻、一瞬、一晝一夜?古人曾用一炷香的燃燒來標記時長,或是借助沙漏觀察細沙流動來定義瞬間的逝去,然而香有長短,沙漏各異。即便是機械鐘表走過一圈的速度也會有誤差。隨著科技的進步,人們不能再依憑日升月落、鐘表的滴答來丈量時間。如何定義時間,計量時間,已然是我們重要而基礎的課題之一。科學家們將目光從天體運轉轉向分子運動,從分子運動進一步轉向原子的精微世界。于是,計時從地球自轉的宏觀單位,走向原子振動的微觀領域。

1940年,物理學家N. Ramsey在研究分子束磁共振時,首次測量了銫原子的超精細能級躍遷頻率。我們先要了解,在原子的微觀世界中,電子圍繞原子核運行,但它們只能處在特定的能量狀態中,這些狀態被稱為能級。電子在這些能級之間不可以隨意移動,但是如果滿足了一些特定條件時,就會從一個能級跳躍到另一個。在這個躍遷過程中會伴隨著精確頻率的電磁波的發射或吸收,而這種頻率反映了電子之間的能量差。不同的元素,由于其核電荷、電子排布等差異,會表現出不同的能級和躍遷頻率。這些頻率受到原子自身特性的嚴格控制,不易受到外界因素干擾,于是這種躍遷頻率的穩定性使它成為精確計時的理想選擇。

1945年,I. I. Rabi在物理學會的演講中首次討論了原子鐘的設想,隨后在《紐約時報》的采訪中向大眾描繪了這種新型計時器的潛在價值。不同于石英鐘的機械老化和環境影響,原子躍遷依賴于銫原子的內在頻率,不會隨時間而改變。1949年,世界上第一臺氨分子鐘在美國國家標準局誕生,雖然尚不如石英鐘穩定,但卻奠定了原子鐘發展的開端。此后,科學家們不斷改進技術,將原子鐘的精度推向極致。1955年,英國國家物理實驗室成功研發出首個銫束原子鐘,不僅大幅減少了物理效應的干擾,還成為現代“秒”定義的技術基礎。

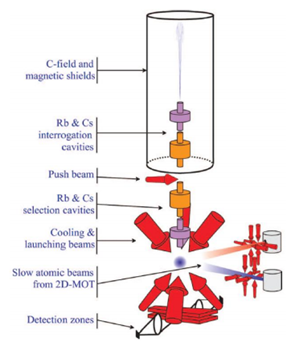

圖 原子噴泉鐘

科學家們在眾多原子中選擇了銫-133作為時間基準不是隨機挑選,而是因為其獨特的物理性質。銫(Cs)是一種天然存在的元素,分布于巖石、土壤等地殼物質中,含量極為稀少,每百萬個地殼元素中僅含七個銫原子。銫的化學符號是Cs,位于元素周期表第六周期的第1族,原子序數為55。銫的唯一穩定同位素是銫-133,這種穩定性使其在物理實驗中非常理想。

前文介紹過,原子內部的電子有其特定的軌道和能量狀態,但在銫原子中,這些軌道上的電子還受到額外的超精細分裂。也就是銫原子核本身也會自旋,當電子自旋和原子核自旋相互作用時,會進一步將能級分裂為多個子層,這一現象稱為超精細結構。在銫-133基態的6S1/2能級中,這種超精細分裂產生了兩種不同的能量狀態:F=3和F=4。通過外部能量激發,銫原子的電子可以在這些能量狀態之間發生躍遷,并且這種躍遷頻率極為穩定。在特定條件下,銫-133的基態躍遷頻率精確為9,192,631,770次每秒,于是乎這種穩定的高頻振蕩成為了定義“秒”的理想選擇,在1967年,國際計量大會正式將“秒”定義為銫-133原子基態躍遷9,192,631,770個振蕩周期所持續的時間,原子秒由此誕生。

現行的原子鐘做到了每400億年才會有一秒的誤差精度,那么是否有其他的方式,使得我們對時間的定義比原子鐘還要精確呢?答案是肯定的,而且這也是必要的,時間測量精度的提升將直接拓展人類對自然規律的認知邊界。美國實驗天體物理聯合研究所(JILA)的研究團隊近期取得了突破性進展,成功測量出釷-229核鐘的躍遷頻率為2,020,407,384.335(2) kHz,與鍶-87原子鐘的頻率比為4.707072615078(5),比此前的精度提高了六個數量級。該成果以《Frequency ratio of the 229mThnuclear isomeric transition and the 87Sr atomic clock》為題,發表于2024年9月的《Nature》雜志上。

與傳統的原子鐘依賴電子在原子外層能級之間的躍遷來定義時間不同,核鐘是一種基于原子核能級躍遷來計時的。傳統的電子能級躍遷頻率雖穩定,但電子能級會受到外界電磁場和溫度等環境因素的干擾,而原子核的能級躍遷相比電子能級有幾個關鍵優勢。首先,原子核的內部結構對外界干擾不敏感,特別是對電磁場的影響遲鈍,極大地減少了由于環境變化導致的誤差。其次,核躍遷的頻率比電子躍遷更高,這意味著核鐘理論上可以達到更高的精度和穩定性。

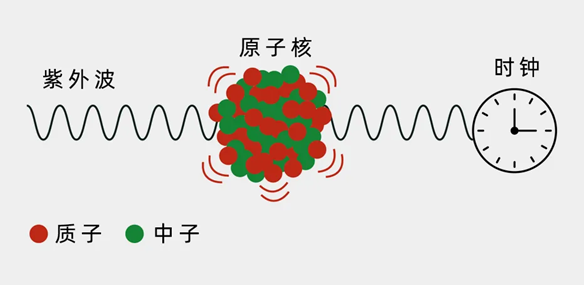

圖 核鐘原理簡示 圖源****N. Hanacek/NIST

然而,正因為原子核內部能級的高能量和極小尺度,核鐘的實現面臨著諸多實驗難題。首先需要解決的問題就是,大多數核躍遷能量都非常高,通常需要X射線甚至更高能量的光子來激發,這讓實驗設備很難承受如此高的激發能量。釷-229(Th-229)的低能同質異能態為核鐘的研究帶來了希望。不同于大多數核躍遷需要的高能量,釷-229的這一特殊激發態僅比基態高出8.4電子伏特,躍遷頻率位于真空紫外(VUV)光譜范圍內。這種較低的能量讓科學家們可以通過激光進行精確激發,為核躍遷的測量奠定了基礎。但VUV激光的產生難度很大,需要極高精度的頻率控制,常規激光器很難達到VUV波段。于是如何在實驗上實現對這一微弱、短暫躍遷的精確激發和捕捉,成為了核鐘研究中的核心難點。

為了有效地激發釷-229核躍遷,科學家們首先利用了一種稱為高次諧波生成(HHG)的技術,將可見光頻率梳的激光頻率提升至VUV波段。頻率梳通過將穩定的激光頻率以極小間隔排列成梳狀,讓其能量被轉換至VUV區域,足以激發釷-229的同質異能態。

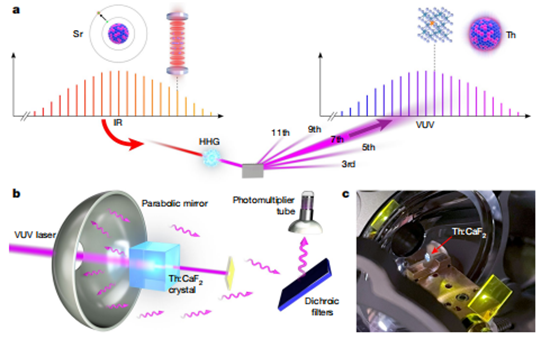

圖 VUV****梳光譜

上面這張圖很清晰地呈現了這個實驗的整個流程,展示的是科學家們如何利用真空紫外(VUV)光來激發釷-229的原子核,實現對核躍遷的探測。我們可以逐張逐步地一同分析了解。

圖a:將紅外光升級到真空紫外光

紅外頻率梳:左邊的紅色區域展示了一種叫做紅外頻率梳的光源。這種光像一個擁有等間距梳齒的梳子,頻率間隔極其穩定。頻率梳的頻率被一種叫做光鐘的設備穩定下來,保證它的精度。

高次諧波生成:我們已知光要激發釷的原子核就需要非常高的頻率,也就代表波長極短。因此,科學家們將紅外頻率梳送入諧波生成器,在這個裝置中,紅外光經過多次倍頻轉換,最終被提升到VUV光的頻率范圍,得到了一個中心波長為148.3納米的VUV光源,正好能觸發釷-229原子核的特定躍遷。

釷-229晶體:圖中還展示了一個晶體結構,釷-229被摻入到氟化鈣晶體中。將釷原子固定在晶體中,能提供更穩定的環境,幫助科學家更精確地探測其特性。

圖b:熒光檢測裝置

激發和探測:在VUV光照射釷-229晶體約400秒后,激發源關閉。這時釷-229的原子核會發生衰變,從激發態回到基態,同時發出微弱的熒光。

光子收集:這些微弱的熒光光子會被一個拋物面鏡收集并聚焦到探測器上。為避免干擾,科學家使用了一種特別的濾光片,它只允許特定頻率的光子通過。

光電倍增管(PMT):PMT是一種極為敏感的設備,能夠探測到微小的光子。它負責記錄這些熒光光子的數量,進而幫助科學家分析釷-229的特性。

圖c:VUV照射下的釷晶體

這張圖展示了摻雜了釷-229的氟化鈣晶體在VUV光照射下的實際情況,晶體在激光路徑上發出白藍色的熒光。這種可見的熒光能幫助對準激光并監控其功率。黃色熒光屏則用來阻擋透過的VUV光,以保護后方的探測設備。

但盡管科學家們已經掌握了釷-229的核躍遷頻率和其對外界干擾的相對不敏感特性,想要將其從實驗成果轉化成一臺真正可以用于時間標準的核鐘,仍然面對更高功率和更穩定的真空紫外光源需求以及晶體環境等技術難點。相信在不久的未來,釷-229核鐘將成為下一代時間基準的候選者,為我們提供前所未有的精確計時能力。

參考文獻

[1] 李慧.銫原子噴泉鐘的研制及頻率穩定度評估[D].華中科技大學,2021.

[2] Zhang,C., Ooi, T., Higgins, J.S. et al. Frequency ratio of the 229mThnuclear isomeric transition and the 87Sr atomic clock. Nature 633,63–70 (2024).

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體