21世紀以來,人類科技的迅猛發展使曾經在科幻小說中的構想逐步成為現實。如今,我們只需輕觸指尖,就可以實現地球兩端的視頻通話,實時共享龐大的數據,甚至已經讓汽車在無人工干預下自由行駛。這些場景曾在科幻小說中也是未能寫盡的神韻,如今已悄然浸潤我們的生活。不僅如此,面向廣袤宇宙的探索也正在不斷拓展邊界——我們已成功將探測器送上火星,密集的衛星群環繞地球軌道,為人類構建起從地表延伸至太空的智能連接。然而,這些壯舉背后,對通信的要求也在不斷提升。隨著探測任務愈加復雜、數據量激增,現有的通信技術面臨著諸多挑戰。

傳統的通信方式主要依賴于射頻通信,這是一種通過無線電波傳輸信號的技術。其在現代日益復雜的空間探索任務中逐漸暴露出諸多限制,例如射頻通信的頻譜資源有限,頻率擁擠,帶寬難以滿足高速數據傳輸的需求。其次,射頻信號在遠距離傳輸時會出現顯著的衰減,特別是在深空任務中,信號延遲和數據丟失現象十分普遍,這種延遲影響了探測器與地球之間的實時通信。還有一個問題就是射頻通信設備相對笨重,功耗較高,對于越來越復雜的空間任務來說,其效能已經顯得捉襟見肘。這些數據傳輸延遲、帶寬受限等瓶頸問題,制約著科學探測的精度和數據的實時性。要真正實現星際互聯網的構想,我們需要一種更高效、穩定的通信方式,而空間激光通信正是這種未來科技的關鍵所在。

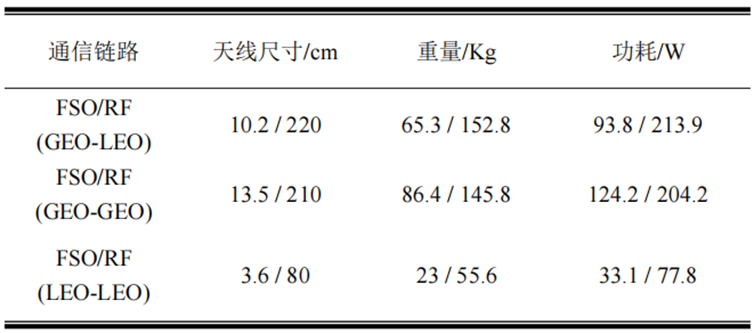

表 空間光(Free Space Optics , FSO)通信技術與射頻(Radio Frequency,RF)通信對比

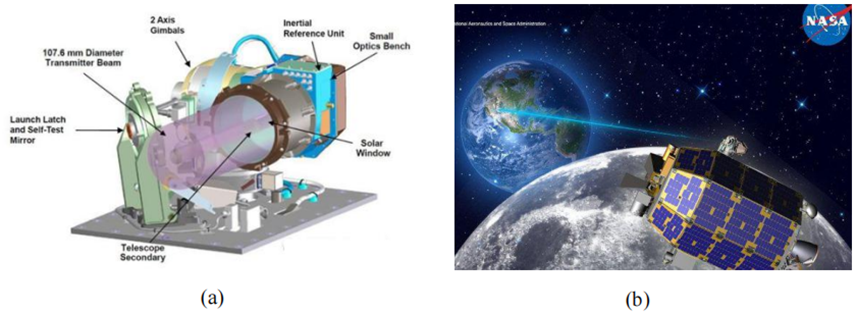

1945年,美國著名科幻作家阿瑟·C·克拉克在《無線世界》雜志上發表了一篇文章,提出了一個富有創造性的設想:通過三顆位于同步軌道的衛星,便可以覆蓋全球,從而構建一個全球通信網絡。他設想以空間激光通信技術為核心,連接各類終端設備,建立起信息傳遞的鏈路。這一構想與如今世界各國積極推動的天地一體化通信網絡的發展方向不謀而合。在2013 年,美國NASA 實施了深空激光通信項目LLCD,這是世界上首次成功實現了月球與地球之間的雙向激光通信。

圖 (a) LLST 終端外觀;(b) LLCD 試驗示意圖

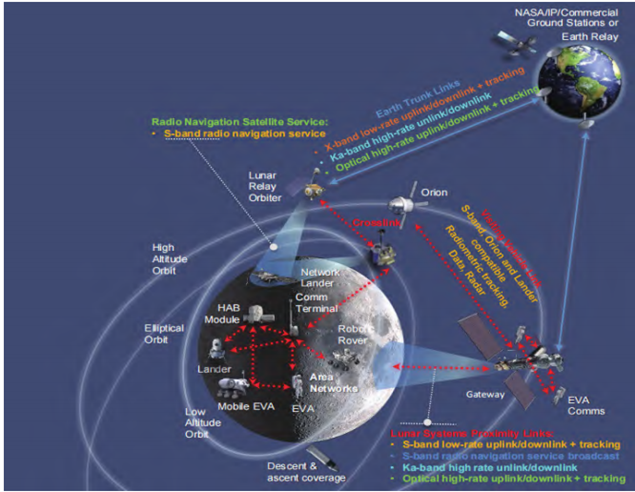

NASA沒有止步于此,在2023年推出了深空光通信項目(DSOC),將激光通信的觸角延展至火星及更遠的星際空間。NASA還計劃通過“LunaNet”,將激光通信技術融入月球互聯網中,讓月球上的探測器能夠以高速方式將數據實時傳回地球。月亮不再是孤獨的衛星,它將通過LunaNet與地球緊密連接,成為人類探索宇宙的中繼站。

圖 LunaNet 示意圖

空間激光通信,顧名思義,就是利用激光在太空中進行信息傳輸的技術。通過發射和接收激光束,科學家能夠實現地球與衛星之間、衛星與衛星之間,甚至深空探測器與地球之間的高速數據交換。這種技術的核心優勢在于激光的物理特性,能夠在廣袤無垠的宇宙空間中穩定、高效地傳遞信息。

而值得思考的是,為什么激光能夠攜帶如此復雜且龐大的信息呢?背后的原因在于激光的幾個獨特物理屬性。物理上,激光器的工作原理是基于受激輻射,這是一種光子激發現象,使得發射出的光子在相位和頻率上保持一致,即具備相干性。相干性是指光波在頻率、相位上保持一致,這種特性使光束更集中、方向性更強;我們日常中的光源如,日光燈手電筒等大多都是非相干的,它們在空間和時間上都無規律,因而散射較廣、信息承載能力有限。

激光作為一種高度相干的光,其波長短且波束高度集中,這些特性讓激光在傳輸過程中能夠承載遠比射頻波更多的信息。更高頻率的光波意味著更大的數據容量,使得激光通信可以以極高的速度傳輸大量數據。傳輸的數據可以是各種類型的信息,通過將這些數據轉化為特定的光脈沖或相位變化,再通過特定的調制方式對激光進行編碼,便可將信息嵌入到激光束中。在傳輸過程中,接收端的探測器可以捕獲并解碼這些信息,使復雜的信號被準確地解析還原。這為激光在太空通信中的應用奠定了基礎。

聽到這里,可能大家開始產生了疑問:這些圖片、視頻、語音,甚至是復雜的科學數據是如何嵌入到激光束中進行傳輸的呢,又是用什么接受的這些信號并解析還原呢。這一切的核心就在于“調制”。

調制的本質是對光的控制,也就是將數據編碼成光的某種特征變化。這類似于我們日常生活中的摩爾斯電碼,用不同的點和劃代表字母信息。激光通信通過改變激光束的某些特性,比如亮暗、波形、頻率或相位,來編碼信息,這些特性都稱為載體,它們載著數據在光束中傳輸。在激光通信中,最常見的調制方法是脈沖調制和相位調制,它們通過調整光的形態來傳遞數據。

脈沖調制:通過光的“亮”和“暗”傳遞信息

脈沖調制是一種相對直觀的方式,我們可以把它理解為一種開關信號。在這種方式下,激光光源以極快的速度開與關,每一次開關就是一個光脈沖。每一個脈沖(亮)和每次關閉(暗)可以表示一個基本的數據單元(比如0和1),這些脈沖組合起來,形成了一串編碼好的信息流。通過這種高速的亮-暗切換,激光能夠傳遞二進制數據。這種調制方式簡單且有效,適用于傳輸大量數字化的信息,如圖像、音頻和文本這類數據。

相位調制:利用波形變化進行更復雜的編碼

相位調制是一種更高級的調制方式,它利用光波的波形變化來攜帶信息。根據光的波粒二象性,光既具有粒子的特性,也具有波的特性。作為電磁波的一種,光在傳輸時呈現出一種周期性的振蕩。相位調制便是通過改變光波的相位來編碼信息。相位本身是一個相對復雜的概念。它代表的是光波振蕩的位置信息。如果我們將一整個波動周期比作從起點出發,經過峰與谷,再回到起點的完整旅程,相位則是描述光波在任何一個時刻、任何位置的狀態。所以相位的變化可以理解為兩束光在同一時刻出發后的位置差異。那么通過控制和改變相位,通信系統就可以編碼信息。這種把相位的變化成為一種信息編碼的信號,隨著光束傳遞到接收端便可被識別和還原成數據。

知道了物理原理,想要真正實現空間激光通信,是一個更為復雜精密的工程任務。這一系統的核心組成包括激光發射器、調制器、光學天線、接收端與光電探測器、瞄準捕獲跟蹤(PAT)系統和信號處理單元。激光發射器產生高能量的光束,調制器將數據嵌入其中,光學天線則對準目標并發射光信號。接收端的光電探測器負責捕捉到達的光信號,并將其轉化為電信號,再通過信號處理單元還原為圖像、視頻等數據。在此過程中,PAT系統的實時調整保證了發射端與接收端始終對準,確保激光信號穩定傳輸,即便在太空的動態環境中,信息依舊能夠以光速完成穿越。

在空間光通信領域,我國雖然起步較晚,但通過多次探月任務積累了豐富的技術經驗,技術與工程的飛速進展引世界矚目。把遙遠深空中的科學數據傳回地球,為探索宇宙的奧秘提供全新視角。

參考文獻

[1] 高鐸瑞,孫名揚,何明澤,等.深空激光通信發展現狀與趨勢分析(封面文章·特邀)[J].紅外與激光工程,2024,53(07):11-30.

[2] 滕云杰.空間激光通信系統無信標捕獲與跟蹤技術[D].長春理工大學,2020.

[3] 王鋒.空間激光通信系統的調制與接收技術研究[D].吉林大學,2021.

作者丨蔡文垂 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 研究生

審核 丨李明 中國科學院高能物理研究所 研究員

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體