引言:光的媒介與材料的進化

玻璃,在生活場景中隨處可見,窗戶用它隔絕風雨卻又不阻隔陽光,水杯以它盛裝清泉折射出生活的澄澈,鏡頭借它聚焦瞬間定格美好,眼鏡靠它矯正視線清晰看世界,鏡子憑它映照容顏開啟自我認知。

玻璃的魔力,在于它能馴服光線——折射、聚焦、反射,每一道工序都讓光為人類所用。而中國光學的故事,正始于一塊看似平凡的光學玻璃。

從零開始:中國光學的“紅燒肉哲學”

新中國成立初期,我國光學領域幾乎一片空白——連一塊合格的光學玻璃都造不出,顯微鏡、望遠鏡等精密儀器完全依賴進口,核心技術被國外“卡脖子”。 光學玻璃與普通玻璃雖同屬玻璃范疇,卻有著天壤之別。普通玻璃主要用于建筑、容器等日常領域,對光學性能要求不高;而光學玻璃則是光學儀器的“心臟”,它具有高度均勻性、特定折射率與色散等特性,是精準控制光線傳播路徑的關鍵所在,其性能優劣直接影響成像質量。但制造它卻十分困難:既要精確調控熔煉溫度,又要嚴格配比原料成分,而當時國內既無技術積累,也缺乏關鍵設備,每一步都舉步維艱。

這時,一位科學家站了出來——被譽為“中國光學之父”的王大珩院士。他說:“想吃紅燒肉,得從養豬開始!”這句話成了中國光學人的行動綱領:從最基礎的原料和工藝做起,自力更生。

1953年,他帶領團隊在長春光機所成功熔制出第一爐國產光學玻璃,結束了依賴進口的歷史。1958年,電子顯微鏡、高精度經緯儀等“八大件”儀器和一系列新型光學玻璃問世,中國初步構建了光學技術的自主體系。

圖2:“八大件”之一的中國第一臺高溫金相顯微鏡丨圖源:長春光機所

反射式革命:為何天文望遠鏡不用相機鏡頭?

當基礎光學技術實現突圍后,科學家們開始向更高層級的光學系統發起挑戰。在探索宇宙奧秘的天文學領域時你或許會好奇:相機鏡頭用玻璃透鏡就能拍出高清大片,為什么天文望遠鏡不用相機鏡頭一樣的光學玻璃透鏡,而是用巨大的凹面鏡?答案藏在兩個關鍵詞里:口徑與分辨率。

根據瑞利判據(θ=1.22λ/D),望遠鏡的分辨能力(分辨角θ的倒數,也就是我們常說的分辨率)與主鏡直徑D成正比,這也就意味著常規設計下,想要捕捉到更清晰的信息就不得不繼續增加鏡頭的口徑。而相機的玻璃透鏡雖能滿足日常需求,但在制造米級以上的大尺寸透鏡時,就會面臨色差、重量和熱變形等瓶頸。那有沒有一種方案可以改善這種情況呢?科學家轉向反射式光學系統:用凹面鏡代替透鏡,通過反射聚焦光線。這種設計不僅大幅降低重量,還能通過多鏡組協同校正像差。

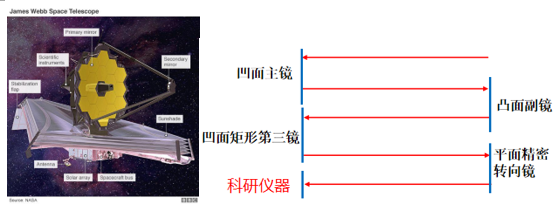

最廣為人知的例子便是韋伯望遠鏡,它利用反射式結構,將來自宇宙深處的微弱光線層層接力:凹面主鏡捕獲星光后,反射至凸面副鏡,再經凹面第三鏡矯正像差,最終由平面轉向鏡引導光線穿過主鏡中心的孔洞,抵達后方的探測儀器。

圖3:“詹姆斯·韋伯”號空間望遠鏡成像原理

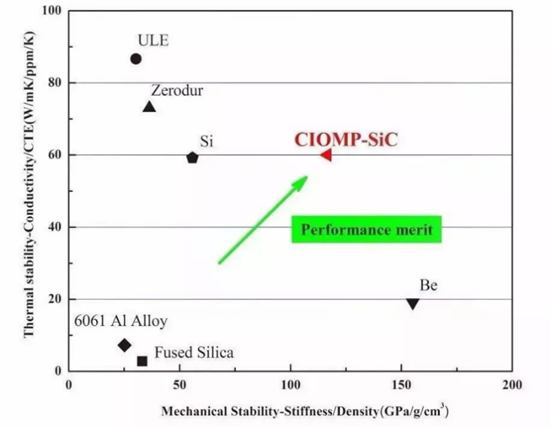

反射式系統的核心挑戰在于材料——鏡體需輕量化、高剛度、低熱膨脹。大口徑反射鏡通常采用玻璃、碳化硅、金屬鈹制作,究竟哪個才是最優選擇?

圖4:常用反射鏡材料性能對比[3]

經過實驗發現,與其他材料相比,碳化硅具有更大的比剛度和熱穩定性,這使得在實現同樣的光學口徑和精度要求下,碳化硅反射鏡具有更小的重量和更優的熱穩定性,因此碳化硅也成為大口徑反射鏡鏡坯材料中的佼佼者。

全球競賽:從追趕到并跑的技術博弈

碳化硅(SiC)技術的崛起是一場全球技術與戰略的博弈,各國基于材料特性與產業布局選擇了不同的技術路徑。

美國選擇以低膨脹金屬材料(鋁和鈹)為突破口第二代反射鏡材料,其代表作詹姆斯·韋伯望遠鏡(JWST)的6.5米主鏡由18塊鍍金鈹鏡拼接而成。如同一朵在太空中綻放的金屬向日葵。鈹金屬的特性讓它即便在-223℃的極寒環境中也能保持鏡面平整,避免熱脹冷縮導致的成像模糊。

圖5:“詹姆斯·韋伯”號空間望遠鏡丨圖源:NASA

為抵御太陽輻射的干擾,望遠鏡還配備了5層僅發絲百分之一厚度的聚酰亞胺遮陽罩,宛如為這朵宇宙向日葵撐起一把隔熱巨傘。韋伯望遠鏡的造價高達97億美元,能夠捕捉到138億年前宇宙誕生后的第一縷星光,堪稱科學史上最奢侈的“時空望遠鏡”。

但其高昂成本與復雜工藝顯然難以普及。如何讓更多國家以更低成本探索宇宙?科學家將目光又投向了碳化硅(SiC)材料的產業化應用。

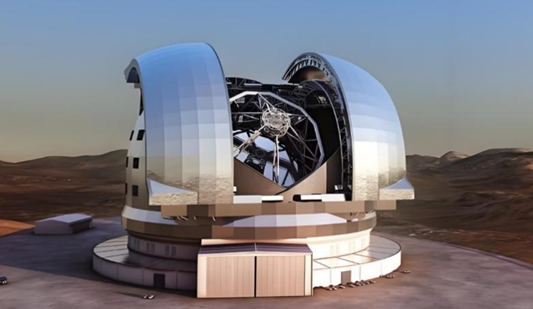

歐洲極大望遠鏡(E-ELT):鏡面拼接技術中,CVD-SiC(化學氣相沉積碳化硅)用于校正鏡單元。這種材料的熱膨脹系數與主鏡微晶玻璃完美匹配,能夠有效抵消溫度波動引起的應力畸變,同時其輕量化特性(密度僅為傳統材料的60%)降低了鏡面支撐系統的復雜度。這一設計不僅將主鏡拼接誤差控制在納米級,還將整體成本壓縮至傳統方案的40%,為大口徑望遠鏡的平民化提供了技術范本。

圖6:歐洲極大望遠鏡(E-ELT)丨圖源:ESO

長期以來,各國都將米級及以上口徑反射鏡作為戰略物資。“買不到又必須用,把我們逼上了自主創新這條路。”中國的策略是“換道超車”——跳過傳統玻璃工藝,直接攻克碳化硅的制造與加工難題。2018年,中國科學院長春光機所宣布研制出4.03米大口徑碳化硅反射鏡——這是全球最大的單體碳化硅鏡片。

圖7:長春光機所4m碳化硅紀念樣品丨圖源:長春光機所

這個4.03米的大口徑碳化硅反射鏡的意義重大。首先,它代表了我國在碳化硅反射鏡制造技術上的最高水平,提升了我國在國際上的競爭力。在空間態勢感知領域,成功突破了主動光學、自適應光學等多項關鍵技術,以它制造的4米大型地基光電望遠鏡,被譽為“國之重器”。

碳化硅:中國光學的“超材料”突破

2022年,長春光機所實現4米碳化硅鏡的批量生產,成本僅為同類產品的三分之一。這一突破不僅服務于天文觀測,更在衛星遙感、激光通信等領域廣泛應用。例如,吉林一號衛星星座憑借碳化硅光學系統,實現了全球亞米級遙感影像的實時更新。

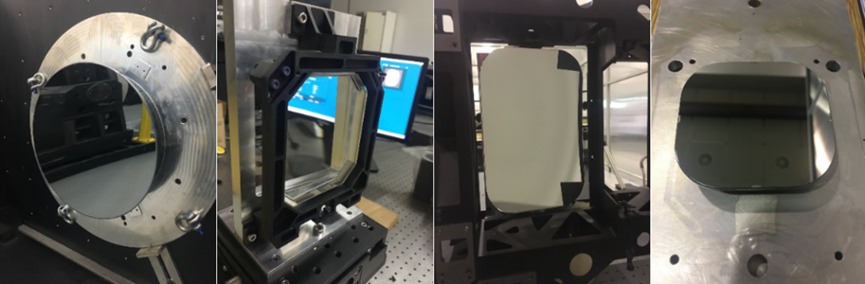

搭載碳化硅反射鏡的“天問一號”高分辨率相機,在火星軌道上實現了0.5米級成像精度(相當于從長春識別沈陽街頭的一輛轎車),標志著中國深空觀測能力躋身世界第一梯隊。

圖8:天問一號光學系統反射鏡實物丨圖源:長春光機所

結語:星辰大海與下一站前沿

從王大珩的第一爐玻璃到4米碳化硅巨鏡,中國光學用70年完成了從“追趕者”到“領跑者”的蛻變。然而,技術的邊界永無止境——量子光學、超表面材料、光子芯片等新領域已悄然開啟。未來的光學革命,或許不再依賴笨重的鏡片,而是通過納米結構操控光的相位與偏振。但無論形式如何變化,人類對光的探索,終將照亮更遙遠的深空與更微小的量子世界。

參考文獻

[1]長春光機所研制的“天問一號”高分辨率相機成功拍攝火星高分圖像----中國科學院長春光學精密機械與物理研究所[EB/OL].http://www.ciomp.cas.cn/syky/202110/t20211014_4809589.shtml.

[2]玻璃、金屬、碳化硅…各種材質反射鏡的性能對比-技術科普-新聞動態-廣州國際先進陶瓷產業鏈展覽會[EB/OL].https://www.cas.cn/syky/202110/t20211014_4809589.shtml.

[3]Zhang,X.,Hu,H.,Wang,X.etal.Challengesandstrategiesinhigh-accuracymanufacturingoftheworld’slargestSiCasphericmirror.LightSciAppl11,310(2022).

[4]https://science.nasa.gov/mission/webb/

[5]The Hubble Space Telescope NASA

[6]https://www.cas.cn/zt/sszt/75yq/zlzq/202409/t20240913_5031732.shtml

作者丨林昊 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 研究生

審核丨張譯心 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 科普業務主管

來源: 科普中國新媒體

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體