出品:科普中國

作者:姬俏俏(農學博士)

監制:中國科普博覽

在農作物界,有這樣一位“逆境斗士”——它能忍受干旱的煎熬、高溫的炙烤,甚至在貧瘠的鹽堿地上也能茁壯成長。這就是高粱,全球第五大禾谷類作物。而它的近親——甜高粱,除了具有以上優點外,還是一種含糖量高、能做飼料和能源的作物,在推動畜牧業發展和土地資源高效利用方面潛力巨大。

然而,一個棘手的難題阻礙了它的崛起——甜高粱秸稈中頑固的木質纖維素就像一道銅墻鐵壁,讓反芻動物難以消化吸收。所以,攻破這道天然屏障,才能進一步釋放甜高粱的全部潛力。

近期,中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員謝旗團隊在這一領域取得了突破性成果——他們給甜高粱做了一次“基因改造手術”,目的是讓它的秸稈(主要成分是木質纖維素)更容易被食草動物消化吸收,成為更好的飼料。這場手術的關鍵在于操控“手術刀”內切-1,4-β-木聚糖酶,給甜高粱的木聚糖進行手術改造。

木質纖維素:動物消化難題的源頭

首先,讓我們先來認識一下這個需要攻克的“對手”,即“基因改造手術”需要對抗的木質纖維素究竟是什么呢?植物的莖、枝、桿之所以堅硬,主要是靠三種物種支撐:纖維素(像堅韌的麻繩)、半纖維素(像粘稠的膠水和網狀支架)、木質素(像硬化的水泥)。這三者緊密結合形成的超級結構,就是木質纖維素。

木質纖維素的分布十分廣泛:農作物收獲后剩下的秸稈(玉米稈、麥稈、稻稈)、木材加工的木屑、專門種植的能源草(如甜高粱、柳枝稷),甚至城市里的廢紙廢木都是木質纖維素!它們年年生長,取之不盡,屬于可再生資源。

作為一種重要的生物質資源,木質纖維素在我們的生活中扮演著多重角色。它是造紙領域最主要的原料,報紙、書本、紙箱、衛生紙等的生產都離不開它。其次,它也是理想的生物燃料原材料,木質纖維素經過分解轉化處理可生成酒精(清潔能源)。除此之外,木質纖維素還可以做成可降解塑料、環保建材、紡織纖維等。

在畜牧業中,草料(主要成分為木質纖維素)是牛、羊等反芻動物的主要飼料,但食草動物們對木質纖維素的消化效率并不高,如果能提高牲口對木質纖維素的消化率,就可以用更少的飼料喂養更多的家畜。

驚喜發現:天然突變體M19打開新思路

令人欣慰的是,研究人員發現了一株甜高粱天然突變體M19,這為解決木質纖維素消化率難題帶來了轉機。

研究團隊發現,突變體M19中,一個負責生產“木聚糖剪刀”(內切-1,4-β-木聚糖酶)的基因SbXyl發生了突變并失效(無義突變,產生無功能的截短蛋白)。這一突變帶來了連鎖反應:因為“剪刀”壞了,植物體內正常的木聚糖代謝和細胞壁(尤其是輸送水分的維管組織)發育受影響,導致植株矮小、葉子卷曲、運輸水分能力差、產量(生物量)低。

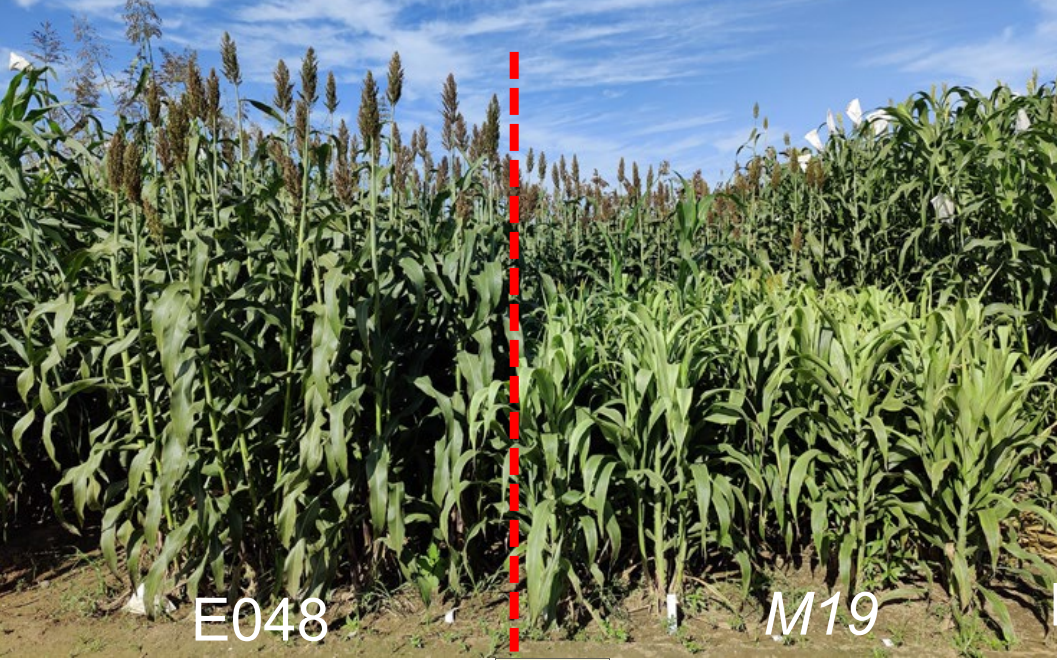

野生型甜高粱E048(左)與突變型M19(右)植株對比

(圖片來源:參考文獻[1])

然而,這個看似不利的突變卻帶來了意想不到的收獲——突變體M19細胞壁結構被破壞了(更松散了),里面的木質纖維素反而變得更容易被消化酶分解了!無論是直接將它喂食給牲口,還是經過密封、發酵做成青貯飼料(比新鮮飼料耐儲存,營養成分又高于干飼料),其消化率都顯著提高了7.7%-20.1%。

這就形成了一個有趣的對比:對植株個體而言,這個突變不利于其生長發育,但作為飼料來說,卻是個巨大的優勢!

給植株做“基因手術”:兼顧“高產”與“易消化”

不過,要將這一驚喜的發現變為高效的解決方法,還面臨著新的難題:突變體M19雖然飼料質量好(易消化),但產量太低(植株矮小),無法應用到實際生產中。為此,研究人員設定了一個雙重目標:既要讓植株能正常生長(主要是恢復維管組織正常發育和水分運輸能力),又要保留飼料易消化的優點(細胞壁結構松散)。

為實現這一目標,研究人員采取了以下創新策略:

**Step 1:**找到一個只在維管組織(負責運輸水分養分的管道系統)里工作的“開關”(啟動子,來自基因:Sobic.007G003000),能確保它所控制的基因只在需要的地方(維管組織)被激活;

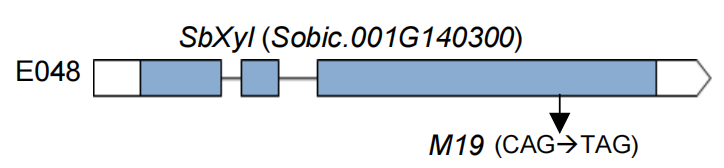

野生植株E048的SbXyl基因示意圖及其在突變體M19中突變位點(C到T)

(圖片來源:參考文獻[1])

**Step 2:**用找到的“開關”去控制“木聚糖剪刀”基因(SbXyl)的表達。通過這種設計,SbXyl基因的表達被嚴格限制在維管組織內。

**Step 3:**把組裝好的基因構件(pSbNAC::SbXyl)通過轉基因技術放回M19突變體里。

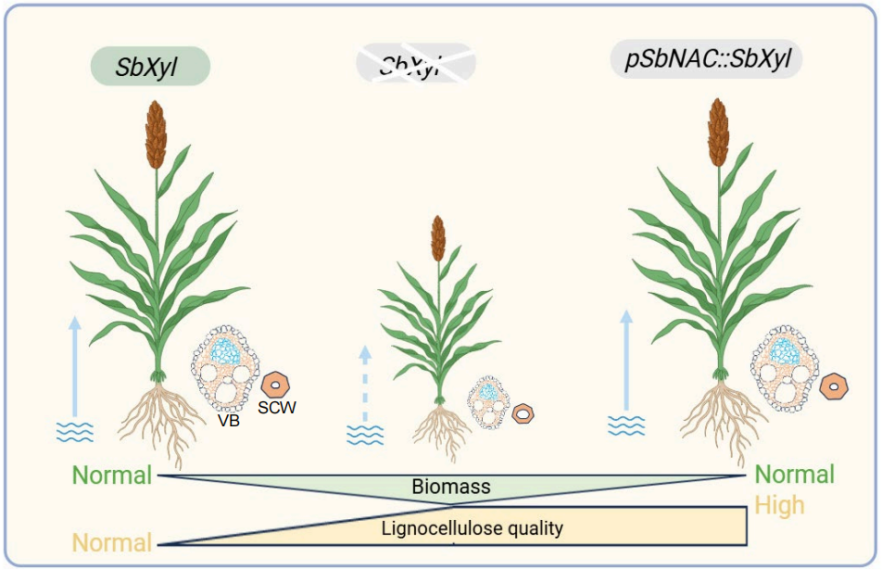

維管組織特異性互補策略示意圖模型

(圖片來源:參考文獻[1])

在上圖示意模型中,野生型E048(圖左植株)表現出正常的維管束(VB)形態,導致正常的生物量和木質纖維素特性。具有SbXyl功能喪失的M19突變體(圖中間植株)顯示維管束面積減小、纖維細胞次生細胞壁(SCW)變薄、生物量減少,但木質纖維素消化率更高。維管組織特異性互補(VSC)株(圖右植株)系挽救了生長缺陷,同時保留了M19改善的木質纖維素品質。

在溫室中培育后,結果顯示經過維管組織特意性互補(VSC)的植株達到了研究人員的雙重目標。

一方面,VSC植株維管束發育正常,水分運輸恢復,植株長高,并且產量恢復到正常水平。

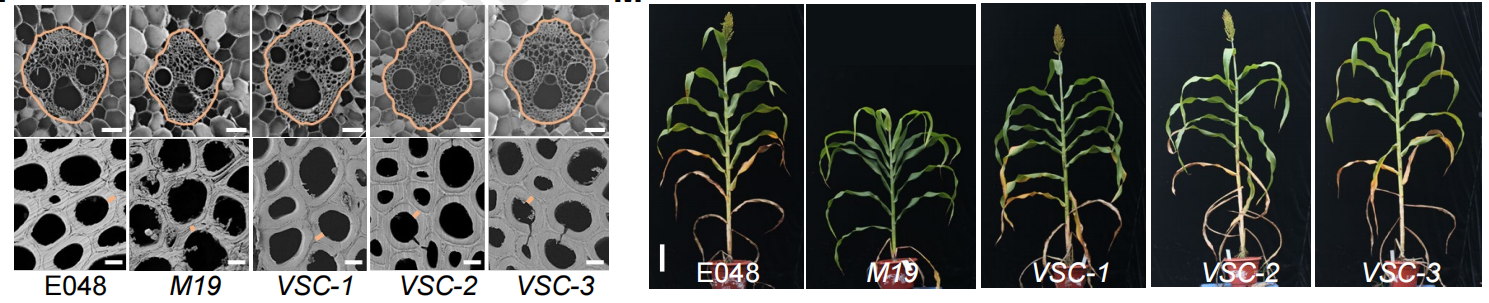

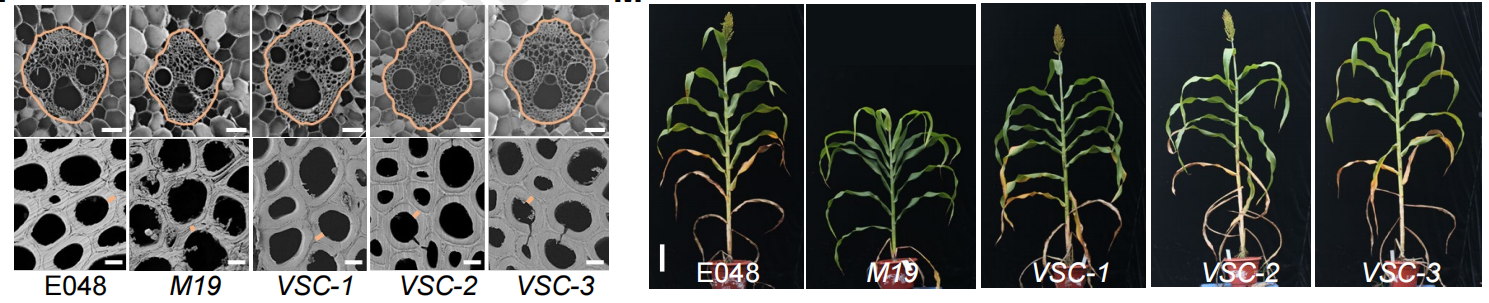

溫室中生長的野生型甜高粱(E048)、突變體(M19)和維管組織特異性互補(VSC)株系植株的生長狀態

(圖片來源:參考文獻[1])

另一方面,在顯微鏡下觀察不同植株的莖維管和纖維細胞形態,可見VSC株系維管區域恢復至野生型大小,但線條仍較薄,表明其生長恢復但細胞壁結構依然保持著M19變異植株松散、易消化的狀態!

莖維管和纖維細胞的形態觀察。橙色圓圈指示維管區域,橙色線條指示次生細胞壁。

(圖片來源:參考文獻[1])

從飼料到能源:“精準定位改造”技術前景廣闊

研究團隊成功培育出既高產又易消化的甜高粱新材料(VSC株系),實現了功能(高產)和特性(易消化)的完美平衡。這對于畜牧業意義重大,意味著可以用更少的土地和飼料資源,生產出更多的肉、奶等畜產品。

此外,這種“精準定位改造”(只在特定組織表達特定基因)的策略非常巧妙,它避免了在整株植物里過度表達木聚糖酶可能帶來的全面崩潰(像M19那樣矮小),潛在應用廣。利用這個思路,不僅可改善甜高粱、玉米等飼料作物的飼用價值,未來也可能應用于改造柳枝稷等能源作物,使其生物質更容易被轉化成生物燃料,提高生物能源的生產效率和經濟性。

總體而言,研究團隊的這項創新策略為解決木質纖維素“頑固性”這一世界性難題提供了一個極具前景的、可持續的解決方案。未來,隨著基因編輯技術的不斷進步,我們或將見證更多突破性作物的誕生,真正實現“優質高產”與“資源高效”的雙贏局面。

參考文獻:

[1]Ge, Fengyong, et al. “Vascular tissue-specific expression of an endo-1, 4-β-xylanase enhances forage efficacy of sweet sorghum silage.” Molecular Plant (2025).

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽