出品:科普中國

作者:郭菲(煙臺大學)

監制:中國科普博覽

想象一下,每天被當作垃圾丟棄的橘子皮,搖身一變成為治療糖尿病患者傷口的“神奇藥膏”——這聽起來像是天方夜譚,卻正在中國的實驗室里變為現實。

2025年6月,中國農業科學院麻類研究所欒明寶團隊在國際期刊《國際生物大分子雜志》上發表了一項突破性研究:他們利用柑橘皮廢料開發出的新型納米材料,能讓糖尿病患者的傷口愈合速度提升2.7倍。

國際糖尿病聯盟發布的最新數據顯示,2024年全球范圍內20-79歲成人糖尿病患者約有5.89億。這項技術不僅為全球的糖尿病患者帶來了新希望,更是將農業廢棄物轉化為高值醫療產品的完美典范。

種類豐富的柑橘屬作物

(圖片來源:維基百科)

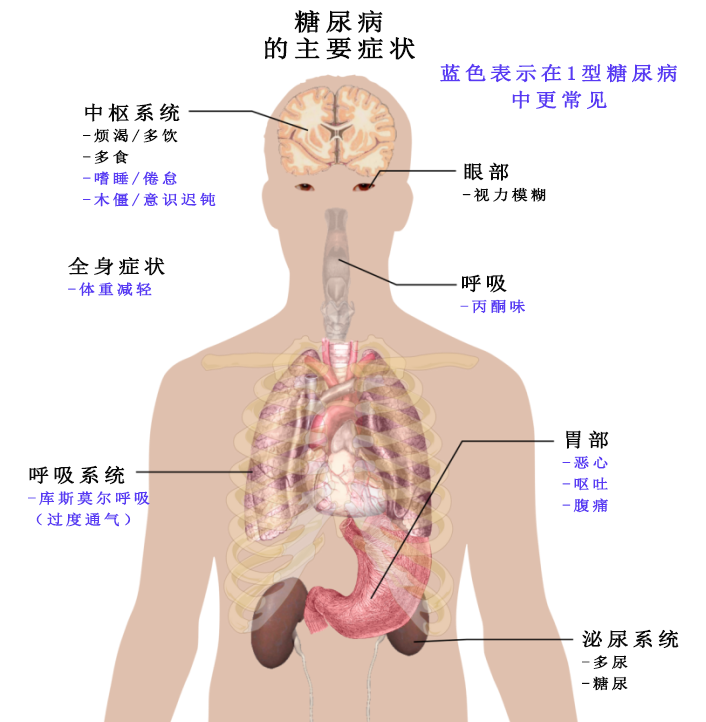

糖尿病傷口:高血糖環境提供的細菌“溫床”

對于健康人來說,不小心劃破手指可能兩三天就愈合了。但對糖尿病患者而言,哪怕是一個微小的傷口都可能演變成噩夢。為什么糖尿病患者的傷口如此難愈合?這要從高血糖對人體的影響說起。長期的高血糖環境就像給細菌提供了一個五星級酒店,特別是那些“超級細菌”——例如耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)。這類細菌在高糖環境中瘋狂繁殖,形成頑固的生物膜,普通抗生素對它們幾乎束手無策。

更糟糕的是,糖尿病還會損害患者的血管系統。微血管病變使得傷口周圍的血液循環變差,就像一條高速公路突然變成了羊腸小道,營養物質和免疫細胞無法及時送達“前線”。與此同時,患者的免疫系統也在高血糖的摧殘下變得遲鈍,白細胞如同電力不足的防御機器人,反應遲緩且戰斗力驟降,無法有效清除入侵的細菌。

糖尿病容易引發的癥狀

(圖片來源:維基百科)

傳統的治療方法主要依賴抗生素和普通敷料,但效果往往不盡如人意。抗生素的濫用導致細菌耐藥性越來越強,而傳統敷料只能起到簡單的物理隔離作用,缺乏主動抗菌和促進愈合的功能。許多患者需要數月甚至數年的治療,不僅身心備受煎熬,還給家庭和社會帶來沉重的經濟負擔。

柑橘皮的華麗轉身:從垃圾到寶藏

傳統治療的局限性為新型醫用材料研發提出了迫切需求。在這一背景下,中國農業科學院團隊對柑橘皮資源的創新利用展現出了突破性價值。

柑橘是蕓香科柑橘屬植物果實的總稱,涵蓋了這一屬中所有的野生種和栽培種。這個大家族包括了我們熟悉的各種水果:從個頭碩大的柚子、帶有獨特香味的枸櫞,到日常生活中常見的橘子、柑子和橙子,還有味道偏酸的酸橙、體型較大的葡萄柚、富含維生素C的檸檬、調味常用的萊姆,以及小巧玲瓏的金柑等。這些水果既包括自然界中的原生品種,也包括人工培育的雜交種和改良品種。我國是世界上最大的柑橘生產國,每年柑橘加工產業會產生超過千萬噸的果皮廢渣。這些果皮通常被當作垃圾處理,不僅浪費資源,還會造成環境污染。

然而,在科學家眼中,這些廢棄的果皮卻蘊藏著巨大的寶藏。欒明寶研究員帶領團隊,開始了一場變廢為寶的探索之旅。他們首先將目光投向了柑橘皮中的果膠——一種天然的多糖類物質。果膠在我們的日常生活中并不陌生,它是制作果醬時讓果醬變稠的關鍵成分。但科學家們發現,果膠的作用遠不止于此。

通過精密的提取和純化工藝,研究團隊從柑橘皮渣中獲得了高純度的果膠。這種天然高分子不僅具有良好的生物相容性,不會引起人體的排異反應,還擁有獨特的凝膠化特性。當果膠遇到鈣離子時,會形成一種類似“雞蛋盒”的三維網狀結構,這個結構可以像海綿一樣包裹和緩慢釋放藥物成分。

更令人驚喜的是,研究發現柑橘果膠本身就是一個“多面手”。它具有抗氧化作用,能夠清除體內的自由基;具有抗炎功能,可以減輕過度的炎癥反應;還能調節免疫系統,幫助機體更好地對抗感染。這些特性使得柑橘果膠成為制作醫用材料的理想選擇。

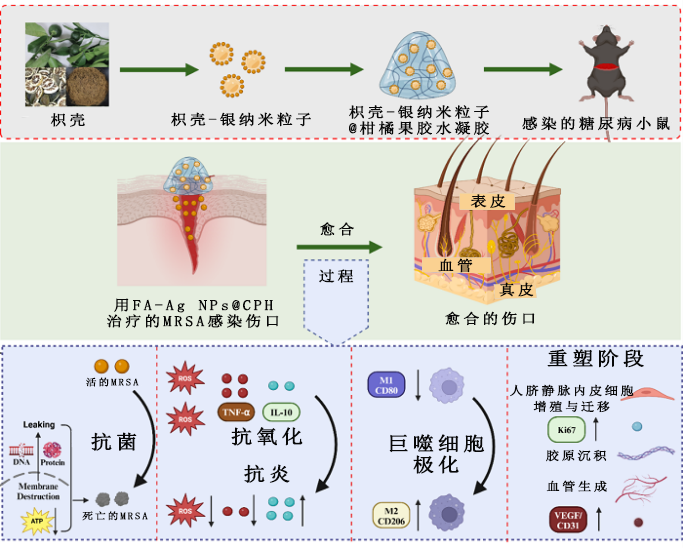

傳統藥材的現代演繹:枳殼與納米銀的奇妙邂逅

如果說柑橘果膠是這個新材料的“骨架”,那么納米銀就是它的“靈魂”。納米銀因其強大的抗菌能力而被譽為“超級抗菌劑”,但傳統的化學合成方法往往需要使用有毒的還原劑,這限制了它在醫療領域的應用。

研究團隊發現,枳殼(酸橙的干燥幼果)富含各種黃酮類化合物,這些天然化合物具有很強的還原能力,能夠將銀離子還原成納米級的銀顆粒。

整個制備過程展現了精準的分子調控:銀離子在枳殼提取物的作用下,逐漸聚集形成納米顆粒,而黃酮類化合物則像保鏢一樣包圍在納米銀周圍,防止它們過度聚集。通過這種綠色合成方法制備的納米銀,不僅保持了強大的抗菌活性,還大大降低了對人體細胞的毒副作用。

實驗數據令人振奮,枳殼合成的納米銀對MRSA這種“超級細菌”的殺傷率高達99.8%,幾乎可以說是“一網打盡”。更重要的是,這種納米銀對正常的人體細胞卻相當友好,毒性極低,這為其臨床應用掃清了一大障礙。

微觀世界的激烈戰斗:納米銀如何擊敗超級細菌?

那么,納米銀是如何實現這種高效殺菌的?要理解納米銀的抗菌機制,我們需要把視角縮小到納米尺度。當MRSA細菌遇到納米銀時,一場微觀世界的“星球大戰”就此展開。

納米銀首先會吸附在細菌的細胞壁上,由于其極小的尺寸(通常只有幾十納米),它們可以輕易穿透細菌的防線。一旦進入細菌內部,納米銀就開始了它的“破壞行動”。它們會與細菌細胞膜上的蛋白質結合,破壞細胞膜的完整性,導致細胞內的物質大量泄漏,就像在船底鑿了無數個洞。

與此同時,納米銀還會干擾細菌的能量代謝系統。ATP(三磷酸腺苷)是細胞的“能量包”,而納米銀能夠抑制ATP的合成,從而切斷細菌的能量供應。沒有能量,細菌就像斷了電的機器,很快就會死亡。

更厲害的是,進入細菌內部的納米銀還能與DNA結合,阻止細菌的復制和繁殖。此外,納米銀還會催化產生活性氧自由基,這些高度活躍的分子會進一步破壞細菌的各種生物大分子,加速細菌的死亡。

這種多管齊下的攻擊方式,使得細菌很難產生耐藥性。即使個別細菌僥幸存活,也很難將抗性基因傳遞給后代,這解決了傳統抗生素面臨的耐藥性難題。

枳殼—銀納米粒子—柑橘果膠復合水凝膠殺菌材料的作用機理

(圖片來源:參考文獻[1])

智能藥物遞送:水凝膠的精妙設計

然而,藥物制作出來了,如何將其作用于患者也面臨著難題——將納米銀直接涂抹在傷口上可能會造成銀離子的快速釋放,不僅可能對正常組織造成損傷,還會很快失去抗菌效果。研究團隊的聰明之處在于,他們將納米銀嵌入到柑橘果膠水凝膠中,形成了一個智能的藥物遞送系統。

這個系統的工作原理類似于“定時釋放膠囊”。水凝膠的三維網狀結構就像一個個小房間,納米銀被均勻地分布在這些房間里。當水凝膠接觸到傷口的體液時,會緩慢溶脹,納米銀隨之被逐漸釋放出來。這種緩釋效應確保了傷口部位始終維持有效的抗菌濃度,同時避免了銀離子濃度過高造成的細胞毒性。

水凝膠還扮演著“環境調節器”的角色。它能夠保持傷口的濕潤環境,這對傷口愈合至關重要。在濕潤環境中,細胞更容易遷移,新生血管更容易形成,各種生長因子也能更好地發揮作用。同時,水凝膠形成的物理屏障可以阻擋外界細菌的入侵,為傷口愈合創造一個相對無菌的環境。

隨著傷口的逐漸愈合,水凝膠會慢慢降解,最終被人體吸收或代謝掉,不會留下任何殘留物,避免了二次清創帶來的痛苦和感染風險。

實驗數據檢驗:令人振奮的治療結果

這項研究并未就此止步,科學研究的魅力在于,任何精妙的理論設計都必須經受實驗數據的檢驗。研究團隊首先在體外進行了全面的性能測試。結果顯示,這種新材料對MRSA的抑菌率達到97.66%,對其他常見的致病菌如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等也表現出優異的抗菌活性。更重要的是,細胞毒性實驗證明,該材料對正常的成纖維細胞和上皮細胞幾乎沒有毒性,展現出良好的生物相容性。

此外,研究團隊還設置了動物實驗進一步驗證新藥的療效。他們建立了糖尿病小鼠模型,并在小鼠背部創建了感染MRSA的傷口。實驗分為三組:使用新型水凝膠治療組、傳統敷料對照組和空白對照組。

治療效果的差異令人震驚。在治療的第11天,新型水凝膠組的傷口面積已經縮小到原來的8%,傷口基本愈合;而傳統敷料組的傷口面積仍有23.4%,愈合速度慢了近3倍。

組織學檢查進一步揭示了愈合質量的差異。使用新材料治療的傷口,新生的皮膚組織結構完整,膠原纖維排列規則有序,毛囊、汗腺等皮膚附屬器官也在逐漸恢復。相比之下,對照組的傷口愈合質量明顯較差,常常形成疤痕組織,缺乏正常的皮膚結構。

從實驗室到病床:充滿希望的應用前景

這項研究成果的意義遠不止于學術創新。對于千萬糖尿病患者來說,它可能意味著擺脫慢性傷口困擾的新希望。對于醫療系統而言,有望大大縮短治療周期,減輕醫療負擔。對于環保事業來說,實現了農業廢棄物的高值化利用,是循環經濟的完美體現。

在產業化方面,我國每年產生的柑橘加工廢棄物數量巨大,原料供應充足且成本低廉。這種新型藥物制備工藝相對簡單,不需要復雜的設備和苛刻的條件,易于實現規模化生產。并且,產品使用方便,可以根據不同的傷口情況制成凝膠、膜片、海綿等多種劑型。

在應用范圍上,除了糖尿病創面,這項技術還有望應用于其他類型的慢性難愈合傷口,如壓瘡、靜脈性潰瘍、燒燙傷等。甚至在獸醫領域,無論是寵物還是經濟動物的傷口治療,都具有廣闊的市場前景。

當然,從實驗室到臨床應用還有一段路要走。研究團隊表示,下一步將在皮膚結構與人類更為相似的豬等大型動物身上進行實驗。同時,還需要進行長期的安全性評估,確保納米材料不會在體內蓄積或產生遠期毒性。最終,嚴格的臨床試驗將決定這項技術能否真正造福患者。

這項研究的成功啟示我們:創新往往來自于對身邊“廢物”的重新審視。那些被我們忽視的農業廢棄物、工業副產品,可能蘊含著改變世界的力量。正如柑橘皮從垃圾變成了醫療材料,下一個突破或許就隱藏在我們生活中常見的資源之中。

參考文獻

[1]Chang, Li, et al.“Green synthesis of silver nanoparticles using Fructus Aurantii-loaded Citrus pectin hydrogel for accelerated healing of MRSA-infected diabetic wounds.” International Journal of Biological Macromolecules, 2025. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2025.144222

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽