一杯酸奶,平日里不過是早餐桌上的常客。可在哥倫比亞大學的實驗室里,它搖身一變,成了能夠幫助身體自我修復的“再生膠”。科學家們從酸奶的乳清里提取出一種叫做外泌體(extracellular vesicles, EVs)的微小顆粒,把它們與特制的高分子材料結合,制成了一種柔軟、可注射的水凝膠。這種水凝膠不僅能像組織一樣填補受損部位,還能發出信號,讓周圍細胞啟動修復程序。

酸奶中的外泌體做成水凝膠促進傷口愈合示意圖(圖片來源:作者使用AI生成)

想象一下,未來外科醫生手里拿的,可能不是手術刀或化學藥劑,而是一支裝著酸奶修復膠的注射器——輕輕一推,就能幫助傷口長出新的血管、恢復組織功能。這聽起來像是科幻小說的情節,但它的雛形,已經在小鼠實驗中實現了。

酸奶外泌體與水凝膠的組合

外泌體(Extracellular Vesicles, EVs)是細胞分泌的納米級囊泡,直徑只有幾十到幾百納米,卻像微型快遞員一樣,運送著蛋白質、脂質、核酸等多種生物分子。這些快遞能夠精準送達鄰近或遠處的細胞,調節它們的行為,例如促進生長、抑制炎癥、引導組織修復。正因如此,外泌體近年來在再生醫學和藥物遞送領域備受關注。

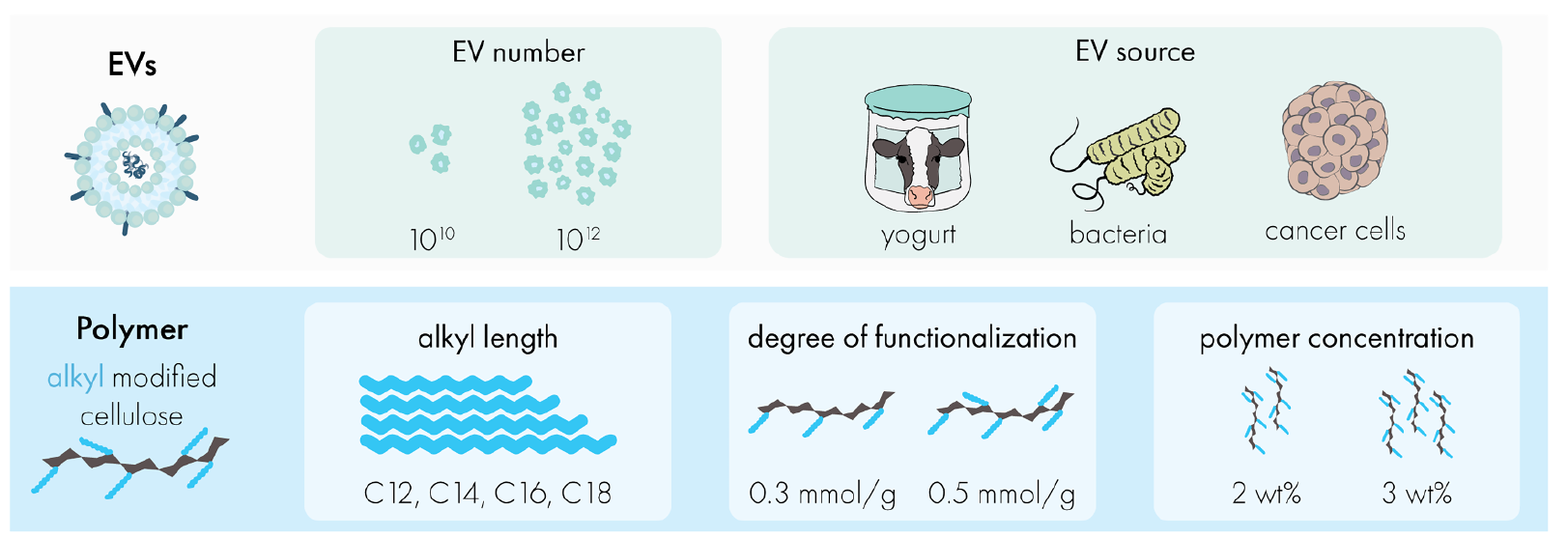

然而,外泌體在實驗室里并不好批量生產。傳統從細胞培養液中提取外泌體的方法,產量低、成本高,很難滿足構建功能性材料的需求。哥倫比亞大學團隊的靈感來源于一個日常食品——酸奶。酸奶發酵后會產生大量乳清,這里面蘊含著豐富且穩定的牛奶外泌體,而且這些外泌體天然具有良好的生物相容性和組織修復潛力。通過切向流過濾(Tangential Flow Filtration, TFF)和凍干技術,研究人員能夠一次性從1升乳清中獲得約1013個高質量外泌體,規模比細胞培養方法高出百倍。

接下來,科學家將這些外泌體與疏水改性的羥丙基甲基纖維素(HPMC)結合。HPMC分子鏈上帶有不同長度的碳鏈,如C14、C16,這些疏水尾部可以像錨一樣插入外泌體的脂質膜中,使外泌體在聚合物網絡中充當交聯點。這種連接并非一次性的化學鍵,而是可逆的疏水相互作用,就像尼龍粘扣一樣,在受到外力時能暫時分開,之后又自動結合。這種動態交聯賦予了水凝膠可注射性和自愈能力,它在針管中會變得流動,推入組織后又迅速恢復成穩固的三維網絡。

細胞外囊泡交聯可注射水凝膠的設計(圖片來源:參考文獻[1])

更重要的是,這些外泌體并不只是“支架”,它們自身還攜帶著天然的生物信號。在材料植入體內后,這些信號分子會逐漸釋放,指導周圍細胞進行修復,既提供結構支撐,又能發出指令。相比傳統依賴化學修飾的水凝膠,這種酸奶外泌體水凝膠能同時滿足結構和功能兩方面的需求。

在活體中長出血管的修復膠

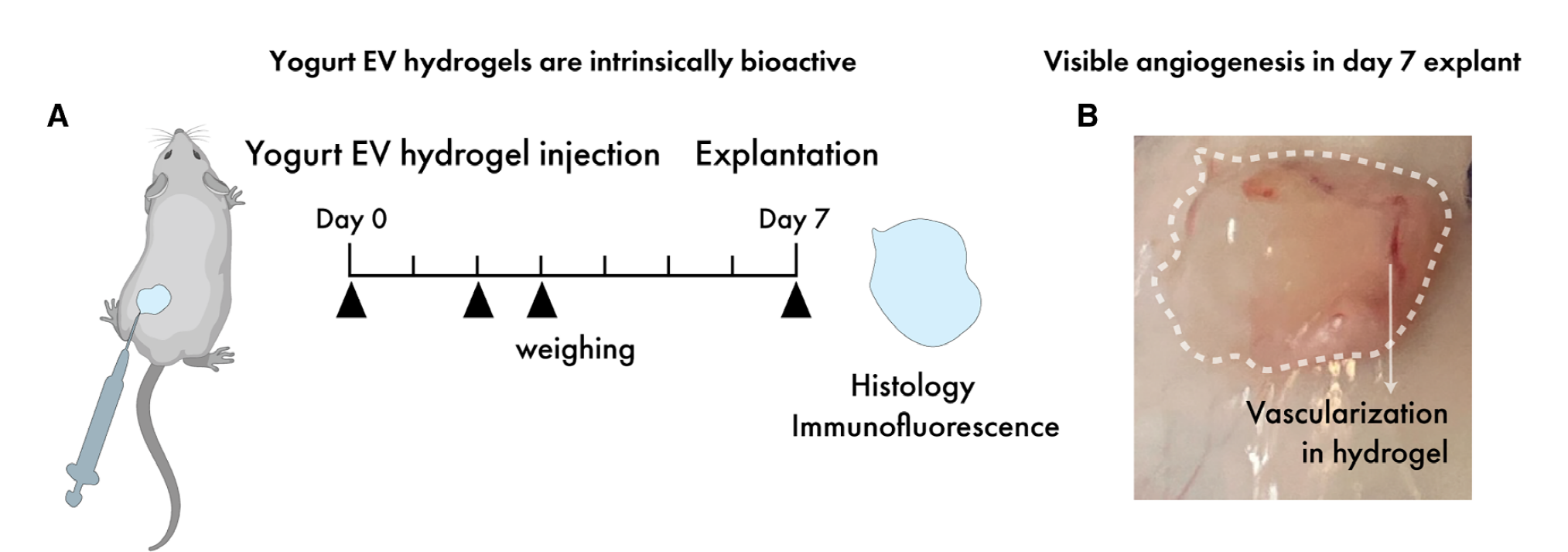

科學家的第一步驗證,是看這種酸奶外泌體水凝膠在動物體內是否安全。研究團隊將其注射到健康小鼠皮下,并與單純注射外泌體的對照組比較。結果顯示,兩組小鼠在一周內體重穩定,沒有出現毛發蓬亂、行動遲緩等炎癥反應的跡象,說明材料具備良好的生物相容性。

接下來,真正令人驚喜的地方出現了,在注射水凝膠的一周后,取出的樣品中已經可以肉眼看到細密的新生血管。這些血管并非只停留在材料表面,而是穿插在水凝膠內部,與周圍組織融為一體。組織切片的三色染色進一步證實,這些血管有成熟的膠原層和完整的內皮細胞結構,不是簡單的毛細管樣突起,而是功能化的微血管。

將酸奶EV水凝膠皮下注射小鼠體內,一周后可見明顯的血管化現象(圖片來源:參考文獻[1])

更深入的免疫熒光染色結果顯示,水凝膠內同時存在CD31陽性(成熟內皮細胞)和CD34陽性(內皮前體細胞)的血管。這意味著材料不僅能促進已有血管的延伸,還能刺激新血管從零開始生成。與此同時,大量免疫細胞和基質細胞滲入水凝膠內部,沉積新的膠原蛋白并參與組織重塑,沒有形成典型的纖維囊包裹,這與許多合成材料在體內引發的排斥反應截然不同。

值得注意的是,這一修復過程并不依賴額外添加的化學生長因子,完全由外泌體本身攜帶的天然信號驅動。這種自帶說明書的特性,讓水凝膠在植入后能夠主動營造一個有利于愈合的微環境——抗炎細胞聚集、血管生成啟動、細胞外基質重塑同步進行,從而為后續的組織功能恢復打下基礎。

總結

從酸奶乳清中提取外泌體,并與特制的高分子材料結合,科學家們創造了一種既柔軟可注射、又自帶修復指令的水凝膠。在動物實驗中,它不僅表現出優異的生物相容性,還能在短短一周內促進血管生成、組織重塑。這種源于食品的低成本、高生物活性材料,展示了再生醫學的新思路——未來,我們或許可以用更簡單、更安全的方式,讓身體自己“長”好。

參考文獻:

[1] Margaronis, Artemis, et al. "Extracellular vesicles as dynamic crosslinkers for bioactive injectable hydrogels." Matter 8 (2025): 102340.

[2] Correa, Santiago, et al. "Translational applications of hydrogels." Chemical reviews 121.18 (2021): 11385-11457.

[3] Welsh, Joshua A., et al. "Minimal information for studies of extracellular vesicles (MISEV2023): From basic to advanced approaches." Journal of extracellular vesicles 13.2 (2024): e12404.

[4] Herrmann, Inge Katrin, Matthew John Andrew Wood, and Gregor Fuhrmann. "Extracellular vesicles as a next-generation drug delivery platform." Nature nanotechnology 16.7 (2021): 748-759.

作者丨邵文亞 福建醫科大學副教授;楊超 中國科普作家協會會員

審核丨趙寶鋒博士 遼寧生命科學學會

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃