出品:科普中國

作者:李瑞(半導體工程師)

監制:中國科普博覽

想象一下,有這樣一種神奇的材料:它的內部是絕緣體,電流無法通過,但在它的表面,電子卻能暢通無阻地奔跑,而且這種表面導電性極其穩定,即使材料有缺陷、雜質,甚至被刻意破壞,電子依然能夠繞過障礙繼續前進。這聽起來像是科幻小說中的設定,但它確實存在——這就是拓撲材料。

2025年未來科學大獎物質科學獎授予了方忠、戴希、丁洪三位科學家,表彰他們在拓撲電子材料的預測、發現和實驗驗證方面的開創性貢獻。他們的工作不僅讓抽象的數學概念在真實的物質世界中找到了完美的體現,更為未來的量子計算、新型電子器件等前沿技術開辟了全新的道路。

2025未來科學大獎——物質科學獎獲得者

(圖片來源:未來科學大獎官網)

從甜甜圈到諾貝爾獎:拓撲學的奇妙旅程

要理解拓撲材料,我們得先講一個有趣的故事——關于數學家如何看待這個世界。

想象你是一位數學家,正在喝咖啡吃甜甜圈。突然,你盯著手中的咖啡杯和盤子里的甜甜圈,陷入了沉思。在普通人眼中,這是兩個完全不同的東西。但在你的數學眼光里,它們居然是“一樣”的!

這并不是數學家瘋了。讓我們做個思維實驗:假如咖啡杯是用超級柔軟的橡皮泥做的,你可以隨意揉捏它,但有兩個規則——不能撕開,也不能把兩個地方粘在一起。現在,試著把咖啡杯變形:先把杯身壓扁,變成一個帶把手的圓盤;然后把圓盤部分縮小,把手放大;最后,你會得到一個甜甜圈的形狀!

(動圖1)在拓撲學中,杯子和面包圈(實心環面)是相同的。

(圖片來源:維基百科 Lucas Vieira)

神奇的是,在整個變形過程中,有一個東西始終沒變——那就是“洞”的數量。咖啡杯的把手有一個洞,甜甜圈中間也有一個洞。而如果你拿一個實心的球,無論怎么揉捏,都不可能變出一個洞來(記住,不能撕開)。

這種“數洞”的游戲,看起來像是數學家的智力游戲,與我們的生活毫無關系。幾十年來,研究這些問題的數學分支——拓撲學,一直被認為是象牙塔里最抽象、最“無用”的學問之一。

(動圖2)在拓撲學中,一頭母牛和一個球面也是相同的。

(圖片來源:維基百科 Keenan Crane)

直到1980年,一切都改變了。

那一年,在德國的一個實驗室里,物理學家克勞斯·馮·克利青正在做一個極端的實驗。他把一種材料冷卻到接近絕對零度,然后施加一個超強的磁場。隨后,他在這種極端條件下測量材料的導電性質。

結果讓他大吃一驚:電流的某個特性(專業術語叫霍爾電導)出現了非常奇怪的行為。它不是連續變化的,而是像爬樓梯一樣,一級一級地跳躍。更神奇的是,每一級臺階的高度都極其精確,精確到小數點后9位數都不會變!

要知道,真實的材料總是有缺陷的,就像一張紙總有些皺褶,一塊玻璃總有些劃痕。按常理,這些缺陷應該會影響電流的行為。但克利青發現,無論材料有多少缺陷,那些“臺階”的高度始終紋絲不動。

這就像你在爬一座神奇的樓梯:無論樓梯多么破舊,臺階缺了角、有了裂縫,甚至歪歪斜斜,但每一級臺階的高度卻永遠保持不變。這完全違背了我們的日常經驗!

兩年后,理論物理學家戴維·索利斯終于解開了這個謎題。他的答案讓所有人都震驚了:這種超級穩定性,竟然與咖啡杯和甜甜圈的“洞”有關!

原來,在那種極端條件下,電子在材料中的運動方式具有某種拓撲特性。就像甜甜圈的洞不會因為形狀改變而消失一樣,電子運動的這種拓撲特性也不會因為材料缺陷而改變。每一級“臺階”的高度,對應著一個整數——就像數洞的數量只能是0、1、2這樣的整數,不可能是1.5個洞。

這個發現就像在物理世界和數學世界之間架起了一座橋梁。原本被認為是純粹智力游戲的拓撲學,突然在真實的物理現象中找到了完美的應用。那些看似無用的抽象概念,竟然主宰著電子在材料中的行為!

這個發現是如此重要,以至于36年后的2016年,索利斯和另外兩位在這個領域做出重要貢獻的科學家一起獲得了諾貝爾物理學獎。評委會的評語是:“他們打開了通往奇異物質世界的大門”。

從數學家的思維游戲,到諾貝爾獎的科學突破,拓撲學完成了一次華麗的轉身。而這,僅僅是拓撲材料傳奇故事的開始。

理論預言:大海撈針的藝術

雖然拓撲物態的概念已經確立,但要在實際材料中找到拓撲材料,卻是一個巨大的挑戰。這就像知道世界上存在珍珠,但要在浩瀚的大海中找到產珍珠的貝殼一樣困難。

傳統的尋找新材料的方法往往依賴于經驗和直覺,效率很低。而拓撲材料的特殊性在于,它們的拓撲性質隱藏在復雜的電子能帶結構中,很難通過簡單的化學組成或晶體結構來判斷。

這時,方忠和戴希登場了。

籠統地講,他們的突破在于開發了一套全新的“尋寶地圖”。他們先用超級計算機模擬材料中電子的行為,然后通過特殊的數學方法判斷這些電子是否具有拓撲特性——就像通過計算判斷一個形狀有幾個“洞”。

這聽起來簡單,實際上難度堪比登天。一粒沙子大小的材料中就包含億萬個原子,每個原子周圍都有電子在運動,要準確計算它們的行為,需要解決天文數字般的方程。即使用最強大的超級計算機,計算一種材料也可能需要幾天時間。

不過,聰明的他們發現了一些“捷徑”。就像經驗豐富的探礦者知道鉆石常出現在特定的巖層中,他們發現具有特定晶體結構的材料更可能是拓撲材料。利用這個規律,他們可以優先搜索最有希望的材料,大大提高了“命中率”。這套方法把尋找拓撲材料從“大海撈針”變成了“按圖索驥”,效率提高了成百上千倍。

三大突破:從絕緣體到半金屬

利用這套方法,方忠和戴希團隊取得了一系列突破性進展,預言了多種全新的拓撲材料。

第一個重大突破:三維拓撲絕緣體

2009年前后,方忠、戴希等人預言了一系列三維拓撲絕緣體材料,包括Bi?Se?、Bi?Te?和Sb?Te?等。這些材料的體內是絕緣體,但表面存在受拓撲保護的金屬態。

這些表面態有一個奇特的性質:電子的自旋方向與運動方向鎖定在一起。

想象一下這樣一個奇妙的世界:所有的人都在旋轉,而且旋轉方向由他們的行走方向決定。向北走的人都順時針轉,向南走的人都逆時針轉。如果有人想要掉頭往回走,他不僅要轉身,還必須改變旋轉方向——從順時針變成逆時針,或者相反。

在拓撲絕緣體的表面,電子就生活在這樣的世界里。每個電子都像一個微小的陀螺,一邊自轉(這叫做自旋),一邊前進。神奇的是,它們的自轉方向被運動方向牢牢“綁定”了——向左走的電子必須朝一個方向轉,向右走的必須朝相反方向轉。

這種綁定關系帶來了一個重要后果:電子很難“掉頭”。在普通材料中,電子撞到雜質原子就像撞球一樣,可能會反彈回來,這會增加電阻,浪費能量。但在拓撲絕緣體表面,要讓電子掉頭,就必須同時改變它的自轉方向。這就像要求一個正在跳芭蕾舞的演員,在旋轉的同時突然反向旋轉——在物理規律的約束下,這幾乎是不可能的。

結果就是,即使表面有瑕疵和雜質,電子也只能繞過它們繼續前進,而不會被彈回來。這就像一群訓練有素的舞者,即使舞臺上有障礙物,他們也能優雅地繞過,繼續完成他們的旋轉舞步,而不會撞成一團。這種特性讓拓撲絕緣體的表面成為電子的“高速通道”,電流可以幾乎無損耗地流動。

第二個重大突破:量子反常霍爾效應材料

量子霍爾效應需要強磁場,這極大地限制了它的應用。一個自然的問題是:能否在沒有外加磁場的情況下實現量子霍爾效應?

方忠、戴希等人給出了肯定的答案。他們預言,在磁性拓撲絕緣體中,材料自身的磁性可以打破時間反演對稱性,產生類似于外加磁場的效果,從而實現量子反常霍爾效應。他們具體預言了Cr或Fe摻雜的(Bi,Sb)?Te?體系可能實現這一效應。

這個預言很快得到了實驗驗證。清華大學薛其坤團隊在磁性摻雜的拓撲絕緣體薄膜中成功觀測到了量子反常霍爾效應,這是中國科學家在凝聚態物理領域的又一重大突破。

第三個重大突破:Weyl半金屬

如果說拓撲絕緣體是拓撲材料家族的“明星”,那么Weyl半金屬就是這個家族中的“新貴”。

Weyl半金屬是一種特殊的半金屬材料,其能帶結構中存在成對出現的Weyl點。在這些點附近,電子的行為就像沒有質量的Weyl費米子。Weyl費米子是1929年由德國物理學家赫爾曼·外爾(Hermann Weyl)預言的一種基本粒子,但在高能物理中一直沒有被發現。

方忠和戴希預言,在某些打破時間反演或空間反演對稱性的材料中,可以實現Weyl半金屬態。他們具體指出了TaAs家族材料(包括TaAs、NbAs、TaP、NbP)是理想的Weyl半金屬候選材料。這些材料中的Weyl點成對出現,具有相反的手性(類似于左手和右手的關系),并且在材料表面會形成連接不同手性Weyl點的特殊表面態——費米弧。

實驗驗證:讓理論照進現實

理論預言再精彩,如果沒有實驗驗證,終究只是紙上談兵。這時,第三位獲獎者丁洪發揮了關鍵作用。

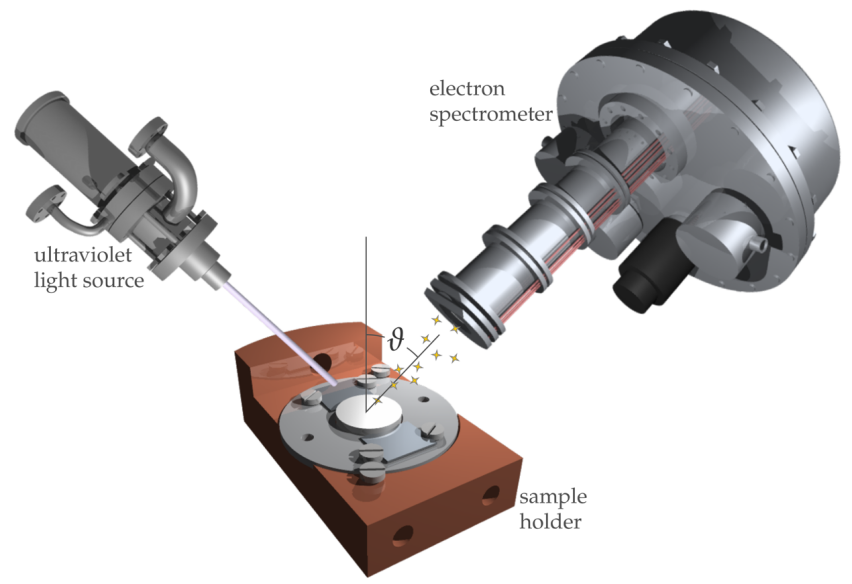

丁洪是角分辨光電子能譜(ARPES)技術的大師。ARPES是研究材料電子結構的強大工具,它利用光電效應,通過測量從材料表面發射出的光電子的能量和動量,可以直接“看到”材料的能帶結構。

但要用ARPES驗證Weyl半金屬的存在,面臨巨大的技術挑戰。Weyl點在能帶結構中的位置需要精確測定,費米弧的存在需要在復雜的表面態中識別出來。這需要極高的能量和動量分辨率,以及對實驗數據的深刻理解。

丁洪團隊通過技術創新,將ARPES的性能推向了新的高度。他們不僅提高了設備的分辨率,還發展了新的數據分析方法。更重要的是,他們設計了巧妙的實驗方案,通過改變光子能量、樣品取向等參數,全面地探測材料的三維能帶結構。

2015年,丁洪團隊在TaAs晶體中成功觀測到了Weyl費米子的存在。他們不僅看到了體態中的Weyl點,還清晰地觀察到了表面的費米弧。這是人類首次在凝聚態系統中發現Weyl費米子,86年前外爾的預言終于在固體材料中得到了驗證。

這個發現轟動了整個物理學界。《科學》雜志將其評為2015年度十大科學突破之一。更重要的是,這個成功驗證了方忠和戴希的理論預言,證明了他們發展的方法體系的有效性。

典型的ARPES實驗室裝置示意圖(未按比例繪制):氦放電燈作為紫外光源、連接到真空操縱器的樣品架、以及半球形電子能量分析儀。

(圖片來源:維基百科 Ponor)

中國力量:從跟隨到引領

三位獲獎科學家的工作,充分展現了中國在凝聚態物理領域的強大實力。從理論預言到實驗驗證,從方法開發到材料發現,中國科學家在拓撲材料研究的各個環節都做出了開創性貢獻。

這種成功并非偶然。它得益于中國對基礎研究的長期投入,得益于中國科研體制的不斷完善,更得益于一批優秀科學家的不懈努力。方忠、戴希、丁洪等人不僅自己取得了杰出成就,還培養了大批青年科學家,形成了強大的研究團隊。

2025年未來科學大獎物質科學獎的三位獲獎者,用他們的智慧和努力,為我們打開了一扇通向奇妙物質世界的大門。他們讓我們看到,在看似普通的材料中,隱藏著深刻的數學結構;在抽象的理論中,蘊含著改變世界的力量。

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽