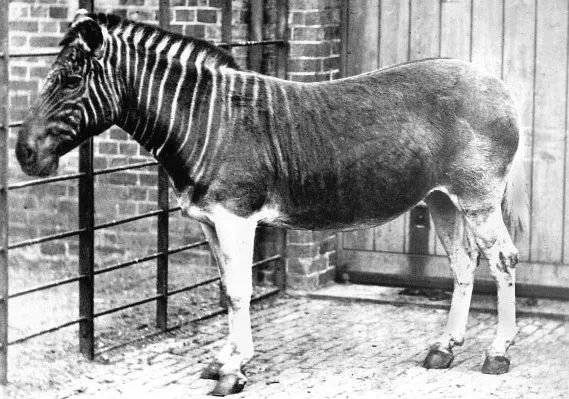

1883年8月12日,世界最后一只圈養的斑驢在荷蘭阿姆斯特丹死去,斑驢從此滅絕。斑驢又名擬斑馬,是非洲南部一種已滅絕動物。斑驢前半身像斑馬、后半身像馬。它曾長期被認為是一個獨立的物種,但遺傳研究表明它是平原斑馬的亞種,與布氏斑馬的親緣關系最近。

1870年,荷蘭阿姆斯特丹動物園里的斑驢

曾經的“草原騎士”

斑驢的條紋并非如斑馬般周身遍布,而是僅限于頭部至身體前半部分,且頸部條紋優雅地延伸至其短直而挺立的棕色鬃毛之中。其后半身覆蓋著烏亮的黑色,腹部及四肢則潔白無瑕。斑驢擁有修長的頸部與頭部,與之形成鮮明對比的是其異常短小的耳朵。其眼睛位于腦顱后方,這一特殊位置賦予了它寬廣的視野,使得斑驢在日間擁有極為敏銳的視覺,即便在夜晚,其視力也能與犬類和貓頭鷹相媲美。

斑驢四肢強健有力,奔跑速度驚人,時速可達70公里,因此被譽為“草原上的騎士”。這一物種最初由南非的霍屯督人所發現,他們對這種形似斑馬卻又獨具一格的動物抱有深厚的好感。斑驢天性機警,對所有潛在的威脅——無論是人類還是野獸,都展現出比犬類更為強烈的敵意與警覺性。正因如此,霍屯督人將斑驢馴化為家馬的夜間守護者。他們模仿斑驢特有的嘶鳴聲,親切地將其稱為“夸嘎”(Quagga)。斑驢不僅忠誠地守護著家園,經過適當的訓練后,還能協助主人拉車。

斑驢與同樣已經滅絕的“北極企鵝”——大海雀的標本

斑驢棲息于非洲遼闊無垠的草原地帶,以草為主食,同時也會攝取樹皮、樹葉、嫩芽、果實及根部以滿足營養需求。無論是白晝還是黑夜,覓食活動占據了它們一天中超過60%的時間。斑驢并不形成固定的群體,雖然臨時性的聚集并不罕見,但多數成年雄性斑驢更傾向于在廣闊的領地內獨自生活。

在自然界中,斑驢常與牛羚、鴕鳥結伴覓食,并共同面對天敵——獅子的威脅。在廣袤的草原上,單獨應對捕食者的偷襲無疑是一項艱巨的挑戰。然而,當這些動物聯合起來時,憑借鴕鳥的敏銳視力、牛羚的靈敏嗅覺以及斑驢的出色聽力,它們能夠取長補短,形成有效的防御體系,從而極大地降低了被天敵捕食的風險。正因如此,斑驢在自然界的生存中展現出了非凡的智慧與適應力。

“寧死不屈”的性格

19世紀,當時的南非被稱為“獵人的天堂”,吸引了大量歐洲殖民者涌入,他們對當地野生動物進行了肆意獵殺。在此背景下,斑驢、藍馬羚、開普獅等大型動物相繼滅絕,其中斑驢尤為引人注目且充滿爭議。

1830年,英格蘭興起以斑驢為拉車動物的風尚。盡管斑驢一直是非洲人的主要獵食對象,但傳統狩獵方式并未對其種群構成嚴重威脅。然而,19世紀歐洲移民的大量涌入,采用先進裝備進行大規模獵捕,并掠奪、貯藏、盜運斑驢皮張,徹底改變了這一局面。

歐洲人并非因喜食斑驢肉而獵殺,而是看中了其亮麗的皮毛。他們獵殺斑驢,剝皮制作標本,運回歐洲市場銷售。當時,歐洲人對這種美麗動物充滿興趣,紛紛購買,導致斑驢標本價格飆升。利益驅使更多人前往非洲獵殺斑驢,使其數量急劇下降。

至19世紀中期,非洲南部已鮮見斑驢蹤跡。斑驢以其倔強個性著稱,常被形容為“桀驁不馴”和“寧死不屈”。1860年,倫敦動物園一頭斑驢因不堪禁錮而撞墻身亡,震驚世界。

世界上最后一頭斑驢,飼養于荷蘭阿姆斯特丹動物園的雌驢,于1883年孤獨離世,標志著斑驢物種的徹底滅絕。自此,地球上再無斑驢蹤跡,只留下其尖利而警示的嘶鳴聲“夸嘎(Quagga)……夸嘎……”回蕩在人類耳畔。

斑驢正式滅絕

1788年,斑驢首次被科學界認定為獨立物種——馬屬斑驢。隨后的半個世紀里,隨著自然學者與探險家的深入探索,眾多斑馬種類被發現。鑒于斑馬間皮毛花紋的獨特性——無兩只完全相同——分類學家面臨挑戰,難以明確界定物種、亞種與自然變異,導致分類體系陷入混亂。在此期間,斑驢因人類狩獵、皮革采集及馴化嘗試而數量銳減,逐漸走向滅絕。

柏林國家歷史博物館的斑驢標本

當時,由于斑馬分類的復雜性,尤其是公眾認知的模糊,斑驢滅絕時仍被廣泛視為獨立物種。作為首個接受DNA測試的滅絕動物,動物學研究揭示了一個驚人事實:斑驢實則并非獨立物種,而是草原斑馬的一個變種。

19世紀70年代,斑驢已瀕臨絕跡,歐洲人開始捕捉僅存的個體運往歐洲,嘗試人工繁育。然而,至1880年,野生斑驢已難以捕獲,而運歐斑驢亦因環境不適相繼死亡。荷蘭殖民南非后,為緩解斑驢與家畜對草地的競爭,大規模捕殺行動展開。盡管部分斑驢被送往歐洲動物園,但所有育種努力均以失敗告終。1878年,最后一只野生斑驢在奧蘭治自由邦自然死亡;1883年,最后一只圈養斑驢離世,標志著斑驢物種的徹底滅絕。如今,僅留存少量斑驢照片及23張皮毛作為歷史的見證。

人工雜交培育出的現代“斑驢”

參考來源:中國百科網、人民網、中國知網

來源: 江蘇省科學技術協會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助