“機器人媽媽”或在一年內問世,可以像人類一樣十月懷胎生孩子,售價不超十萬元,這樣的消息一出來,一石激起千層浪,整個網絡都沸騰了...然而,當剝開這層裹挾著焦慮與流量的營銷外衣,技術瓶頸、倫理雷區與資本套路的交織,讓“機器人代孕”的構想更像一則21世紀的科技寓言——它既映射著人類對生育自由的渴望,也暴露了技術烏托邦背后的虛妄與危險。

不得不說,這事假的離譜,今天來聊聊。

01,人造子宮研究到了哪一步?——早產兒孵化器

目前人造子宮進展非常緩慢,因為整個體系非常復雜。

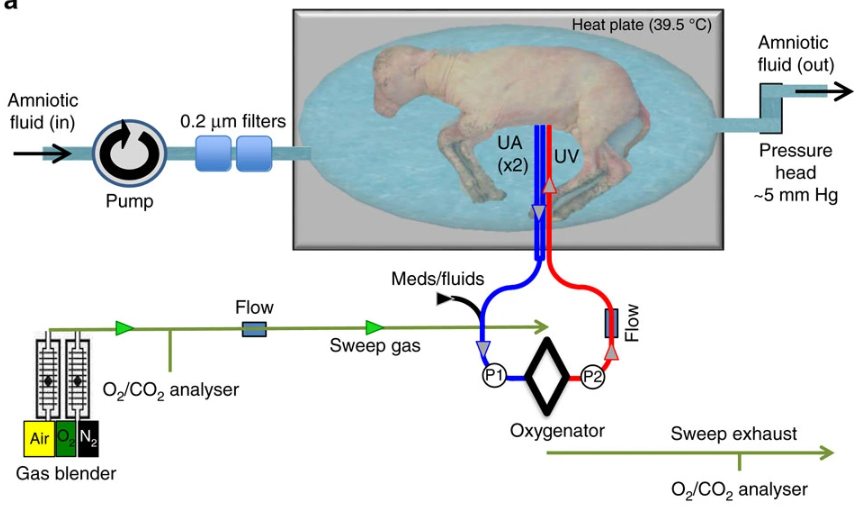

第一個明顯進展是2017年美國費城兒童醫院(CHOP)的人在子宮研究,這個體系體系其實更像一個早產兒孵化器【1】。

事實上,這個實驗設計的目的就是系統性的幫助早產兒。因為早產兒器官發育尚未成熟,目前的孵化器容易引發感染,而且也不完善,所以很容易引發胎兒發育異常從而留下永久的殘疾。

正因為如此,他們設計了一套人造子宮體系。這個體系一方面提供了密封的無菌恒溫環境,這樣目的是避免胎兒的感染,另一方面,也把重要的呼吸體系代入,就是大家熟悉的體外膜氧合(ECMO)系統,這個系統連接到胎兒的臍帶上來提供呼吸作用。

設計圖是長的下面這樣子:

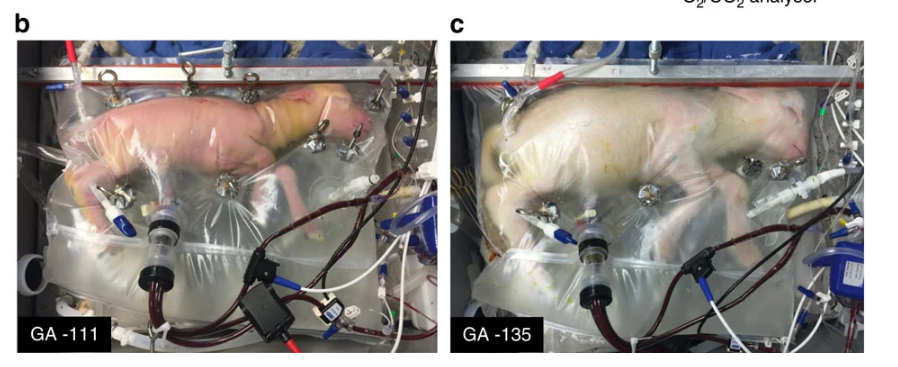

看起來還是蠻標準化硬核的對吧。實際上,長這個樣子:

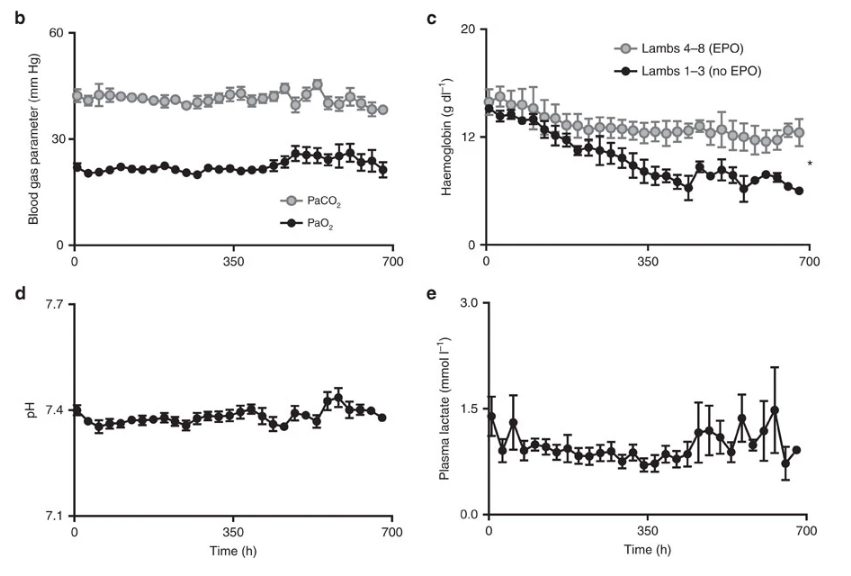

一個大號的特殊塑料袋。在這套體系下,胎兒的血氧參數比較好

但是:這套體系應對的是早產兒。試驗中選擇的羔羊是15-17周的,由于羊羔的妊娠期一般是21周,所以這種換算到人身上,大概是對應的人類22周左右。然后放進這個人造子宮里培養四周,最后產出。

他們一共做了8只羊,出生后發現,所有的羔羊是健康的,大腦和肺部沒有感染,養了幾只發現狀態還不錯。這個研究的意義就是給早產兒提供一個更好的培育環境,畢竟早產兒的風險還是蠻大的。

02,人造子宮研究到了哪一步?——合成胚胎

第二個進展是2021年的nature【2】

這個是以色列魏茨曼科學研究所的 Jacob H. Hanna團隊的成果,做的是早期胚胎的研究,用的是小鼠。

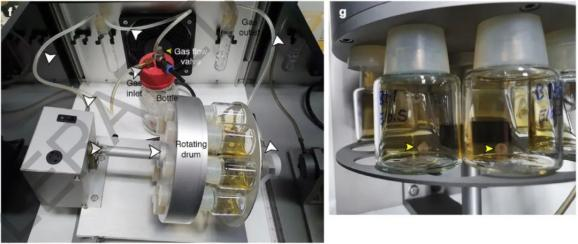

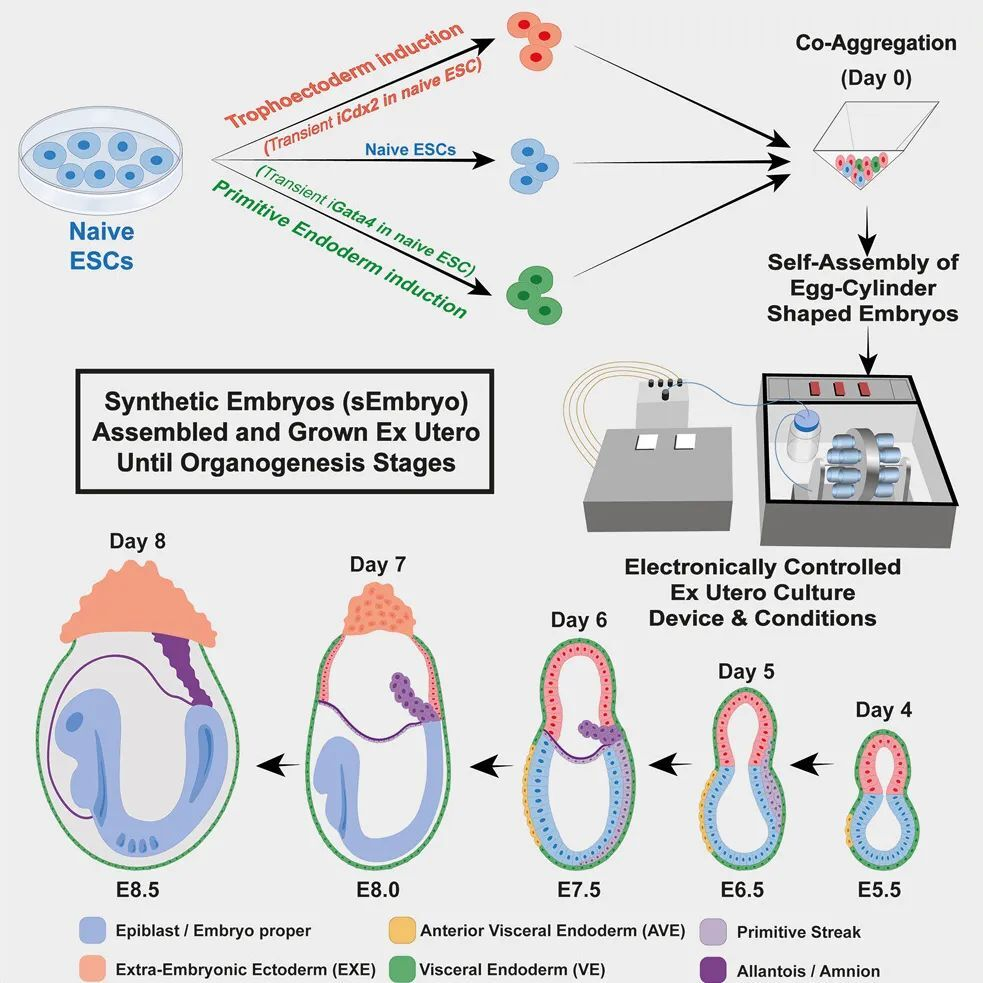

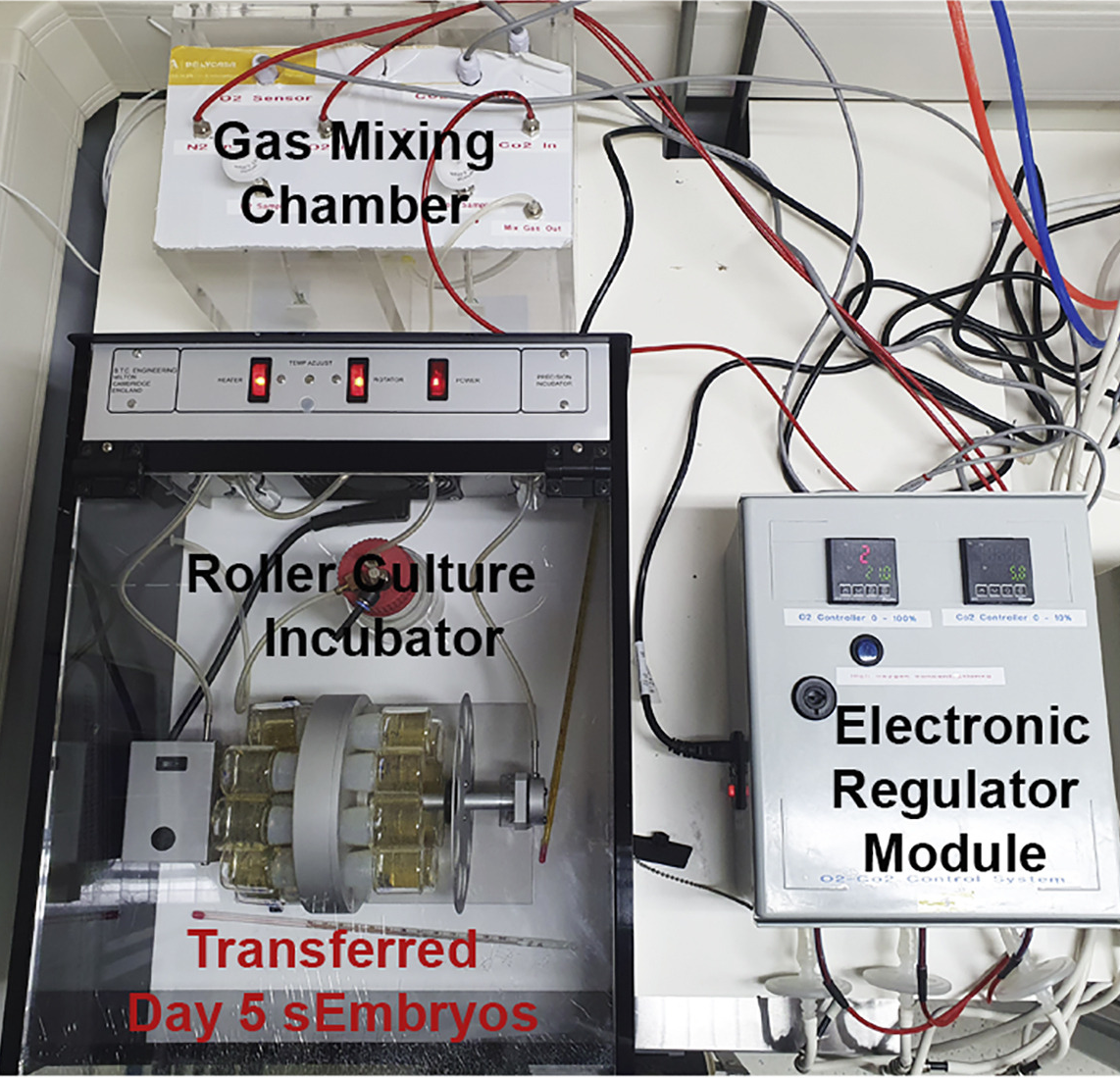

這套人造子宮長得這樣子

第一步是把小鼠受精卵放進去,讓受精卵模擬在子宮的貼壁附著生長,這一步,模擬了受精卵發育到囊胚、三胚層的過程。

第二階段就要培育個體了,這個階段是不能固定的,而是要動起來,保證營養物質能夠充分的接觸,避免胚胎附著著死亡。

當然,氣壓、溫度、氣體成分等更是基本要素了。最后獲得的是小鼠胚胎能在其中正常生長6天時間,這是小鼠20天完整妊娠期的大約三分之一。

為了對比正常的小鼠,用熒光基因做了些標記跟蹤。

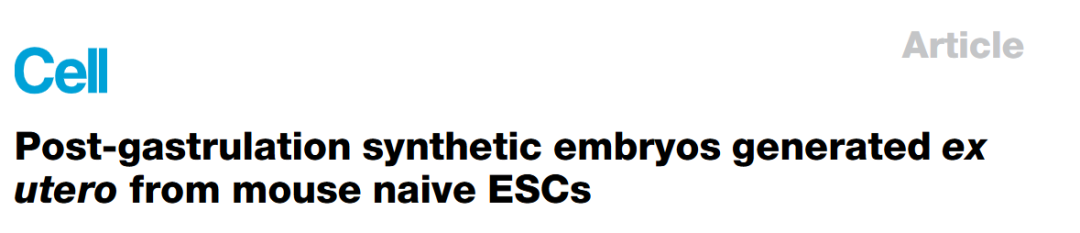

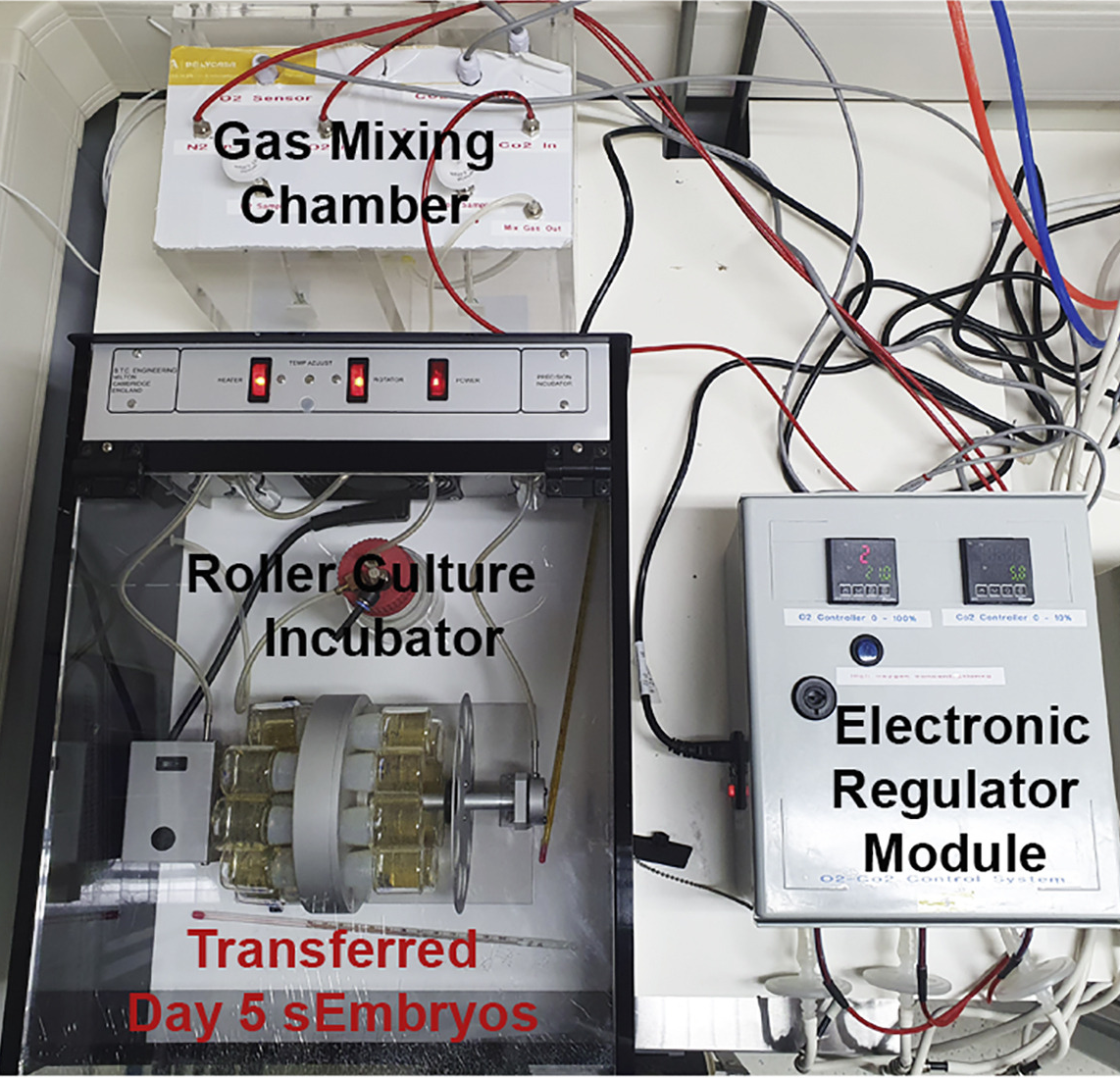

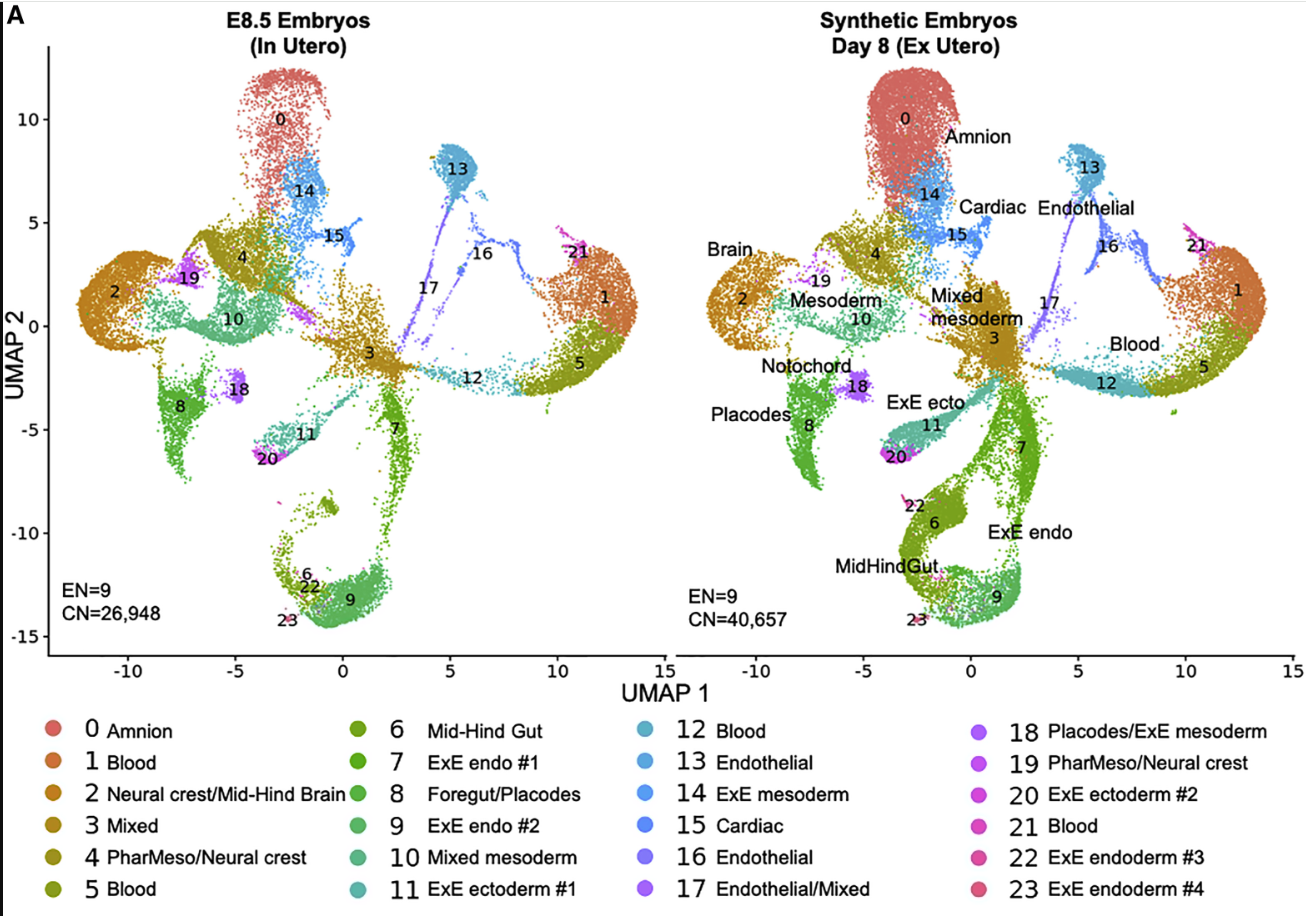

后來2022年他們還發了篇cell【3】,合成胚胎(synthetic embryo)

依然是小鼠,人造子宮里的胚胎活了8天,比上一次多了2天。

設備依然是之前的那套

出現了跳動的心臟、大腦、腸道、血管等器官組織的特異性分化,如下圖,不過估計和你心目中的胎兒發育相去甚遠吧?

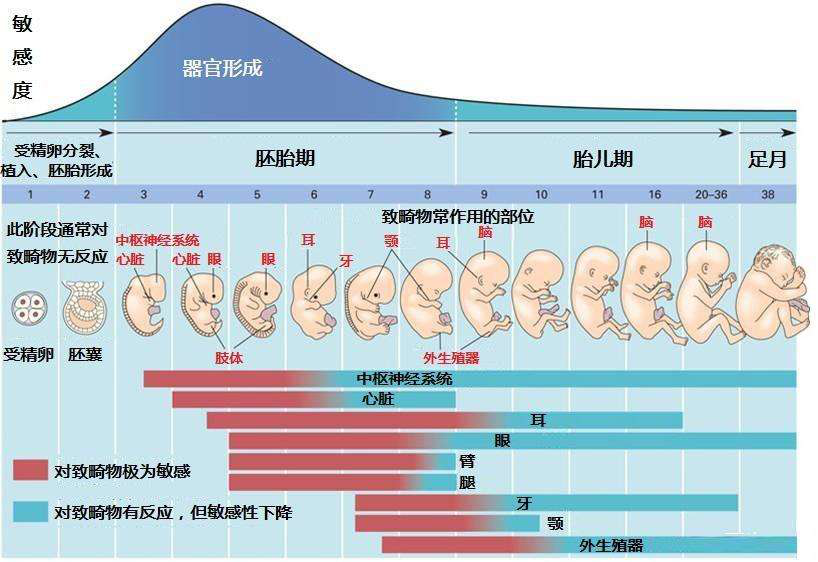

畢竟這個階段,其實還是一大坨的時候,遠沒有到后期明確的器官情形,做個對比。

最后和正常自然生長發育的胚胎做個對比,發現“合成胚胎”與自然胚胎相似度達 95%。

但是,你看到的是,這一系列研究,都是在動物,而且,還不能實現全程的培育。可以想象,人類,那還有很遙遠距離。

03,脫離母體,我們甚至搞不定一個器官

這兩年很火的異種器官移植,為什么要搞這東西?因為缺器官,但是為什么不體外培養個器官?答案是,目前做不到。

無論是用干細胞直接培育類器官,還是3D打印,都搞不定,甚至連心臟這種簡單器官都搞不定,更別說子宮了,現在你看新聞上的各種類器官研究,其實也最多就是一個像器官,且大部分用于模型研究,幫助我們了解器官、研發藥物等。

子宮這東西作為一個完整的育兒體系,光是在孕育胎兒這方面,涉及到了胎兒的發育支持、營養交換等,有可能很大程度參與到胎兒的發育過程,還有內分泌、免疫等功能,這種全能體系,別說明年,就是10年后能有個雛形都是個問題。

1 Partridge, E., Davey, M., Hornick, M. et al. An extra-uterine system to physiologically support the extreme premature lamb. Nat Commun 8, 15112 (2017).

2 Aguilera-Castrejon, Alejandro, et al. "Ex utero mouse embryogenesis from pre-gastrulation to late organogenesis." Nature 593.7857 (2021): 119-124.

3 Tarazi, Shadi, et al. "Post-gastrulation synthetic embryos generated ex utero from mouse naive ESCs." Cell 185.18 (2022): 3290-3306.

來源: 李雷

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

李雷

李雷