立秋已過,暑氣未消。當現代人頂著35℃高溫罵罵咧咧地掏出手機,卻發現社交媒體上突然刮起一陣“復古降溫風”——小寶寶和毛孩子們開始流行學古人抱著冬瓜睡覺了!

圖源:小紅書

從冬瓜到冰鑒,從風扇到空調,人類與高溫的較量從未停止——這場跨越千年的“降溫革命”,既藏著古人的生存智慧,也寫滿了現代科技的突圍史。

01、自然降溫:古人智慧的結晶

從遠古時代起,人類就在與酷暑進行著不懈的抗爭。

我們的先民最早發現,濃密的樹蔭、幽深的山洞、清涼的水流都是天然的“避暑勝地”,而用樹枝草葉編織的涼帽則成為最原始的防曬工具[1]。這種利用自然條件降溫的智慧,至今仍在影響著我們的生活方式。

圖源:豆包

今年夏天,“抱冬瓜”意外走紅,成為消暑降溫的關鍵詞。古人這個看似樸素的降溫方式,實則蘊含著科學原理:首先,冬瓜皮密度高、比較硬,儲存在陰涼處會有溫差,人體正常體溫37度,抱著傳導熱量快,感覺很涼爽;其次,冬瓜水分多,人體接觸后熱量交換起來,也會起到降溫作用[3]。這種通過物體吸熱來降溫的方式,本質上運用了熱傳導的基本原理。

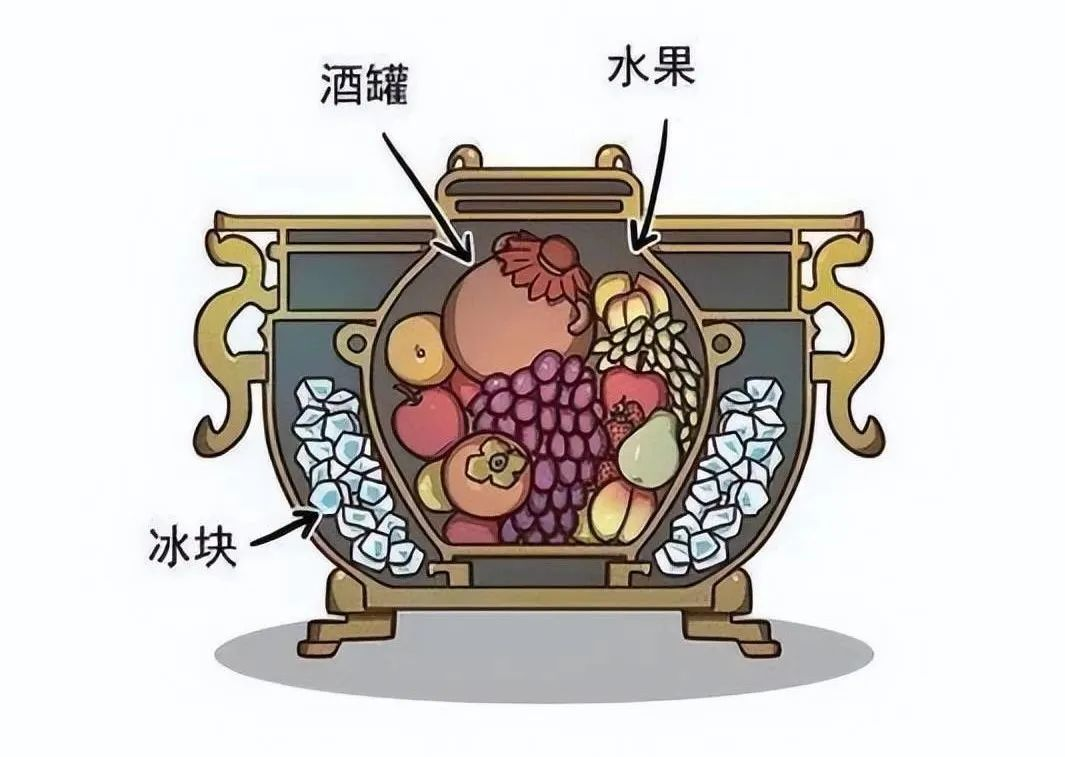

值得一提的是,冬瓜不僅是"體外降溫器",更是消暑佳品。李時珍的《本草綱目》中更為精辟地記載了冬瓜具有“性涼、味甘、微寒、無毒、入肺胃”的功效。所以一碗清涼的“冬瓜香菇茭筍湯”,食后也可使人頓感清淡鮮美,醇香可口,消暑止渴[4]。如果說“抱冬瓜”展現的是民間的生活智慧,那么古代貴族階層的降溫方式則更為“硬核”——早在2400多年前,我國就出現了集冷藏與空調功能于一體的“青銅冰鑒”。

圖源:sohu

它的工作原理是利用冰塊融化時的相變吸熱效應來實現制冷。在青銅冰鑒內部有一個水容器,容器底部放置冰塊。當冰塊逐漸融化時,吸收周圍熱量,使容器內部溫度降低。而容器外部的空氣通過水容器上方的散熱孔,進入容器內部,從而達到降溫的效果[5]。這種將物理相變原理與工程設計完美結合的黑科技,從秦漢到明清一直被沿用發展,堪稱古代科技的一大杰作。

02、機械制冷:科技發展的便利

當青銅冰鑒在貴族府邸中散發著絲絲涼意時,誰曾想到兩千年后,人類會開啟一場徹底改變生活方式的制冷革命。18世紀,隨著熱力學理論的突破,機械制冷技術終于撕開了自然降溫的千年帷幕——1720年,William Cullen博士率先研究真空條件下液體蒸發的制冷效應,由此拉開了人工制冷時代的序幕。這場制冷技術的飛躍始于科學家的奇思妙想:

?? 1748年,蘇格蘭科學家William Cullen發明了第一臺人造冰箱

?? 1842年,美國醫生John Gorrie為救治黃熱病人,創造出首臺實用冷卻機

?? 1873年,德國制冷工程師Carl von Linde設計出首臺便攜式壓縮機冰箱

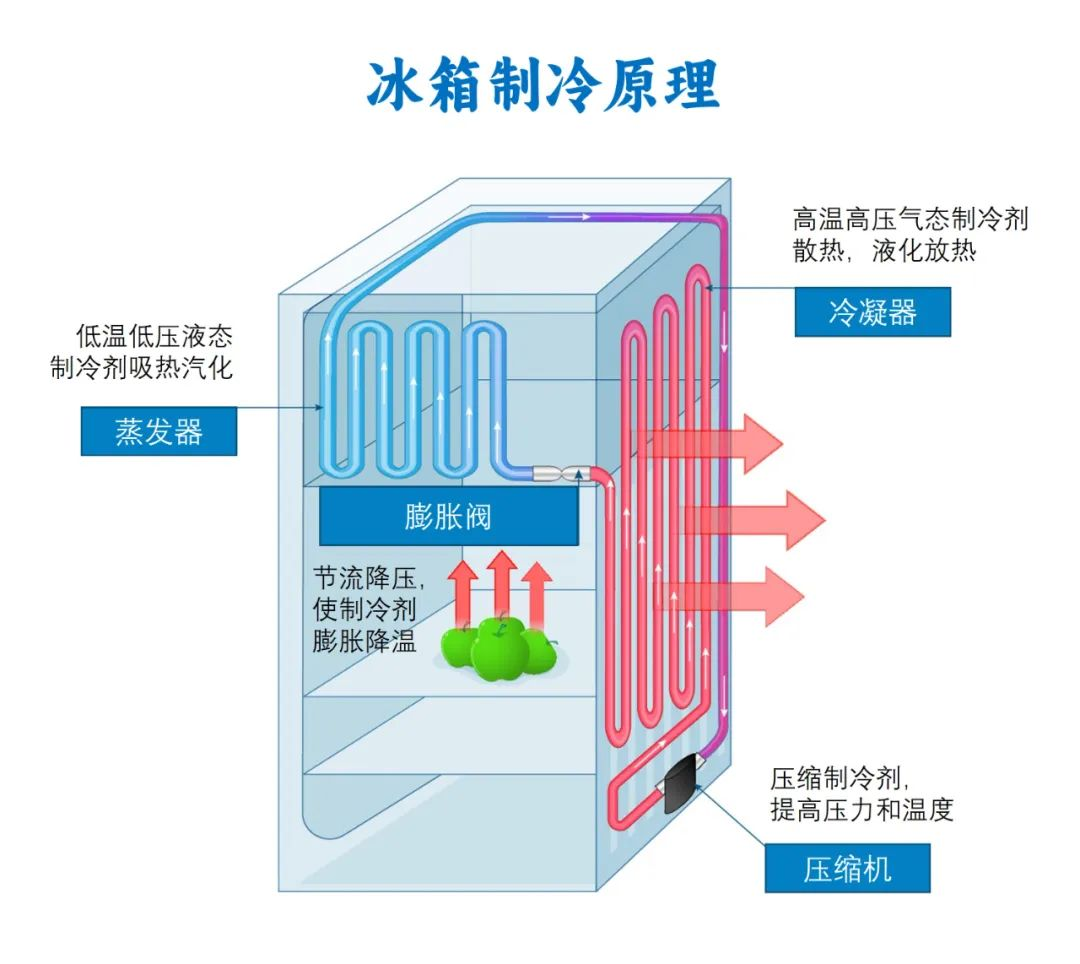

真正的轉折出現在1928年,Frigidaire公司發現了一類新的合成制冷劑,稱為鹵代烴或CFCs(含氯氟烴)。這項研究使氯氟烴(氟里昂)走進人們的視野,它很快就成為壓縮機冰箱的主要材料[6]。冰箱的核心功能是通過制冷循環將冰箱內部的熱量轉移到外部,從而保持低溫。其工作原理是基于熱力學第二定律(熱量不能從低溫物體轉向高溫物體,而不引起其他變化),依靠制冷劑的相變(液態?氣態)和壓縮機的做功來實現熱量搬運。

圖源:圖蟲創意

空調的工作原理也與冰箱類似,都是利用制冷劑相變和壓縮機循環實現熱量搬運。區別就是冰箱是把熱量搬運到冰箱外,而空調是把熱量搬運到房間外。與依賴自然冰塊的青銅冰鑒相比,機械制冷實現了三大突破:

? 全年無休的穩定制冷能力

? 精確可控的溫度調節

? 從食物保鮮到空間降溫的功能拓展

而今,這場制冷革命仍在繼續。在環保與能效的雙重驅動下,磁制冷、量子制冷、熱電制冷等前沿技術正在重塑未來。不久后,我們又將見證一場如同當年青銅冰鑒到壓縮機冰箱的跨越式發展。

03、集中供冷:現代文明的需求

當家用空調還在為單個房間搬運熱量時,一場顛覆性的制冷革命已悄然來臨——就像電力從家庭發電機升級為電網系統,制冷技術也迎來了它的“集中供電”時代。這種被稱為“集中供冷”的創新模式,正在重新定義現代城市的降溫方式。集中供冷系統,類似一臺“超級空調”:通過建立集中供冷站點和搭建相應的配送管線,將冷水或者冷風傳送給建筑物,可以同時為區域內的大量用戶提供服務[9]。與傳統家用空調依賴制冷劑實現制冷的方式不同,區域集中供冷系統主要以水為介質進行熱量交換。該系統通常由能源站(作為冷熱源核心)、輸送管網、換冷/熱站及用冷末端(如風機盤管)四部分構成,其運行邏輯類似于人體的心臟與血液循環系統——通過管網將“冷量”輸送至各個需求區域。

區域集中供冷系統會將低溫水通過輸送管網運送至目標區域的換熱站,在此完成冷量交換后,攜帶冷量的水繼續輸送至用戶的末端風盤系統。隨后,末端風機持續吹拂流經低溫水管路,將水中的冷量轉化為冷氣,最終送入用戶所處的空間,實現降溫效果[9]。

(圖源:騰訊網)

區域集中供冷系統雖頂著“集中”之名,實則是功能全面的“全能型”供冷方案。從使用體驗看,用戶可根據需求靈活調節室內溫度、濕度,精準控制空間環境,保障溫濕度的長期穩定;從環境友好性看,系統運行時大幅降低了傳統空調設備的噪音與震動,顯著改善室內聲環境;而其最突出的核心競爭力,則是遠超家用空調的制冷效率與能源利用率——冷站的制冷效率約為普通空調的兩倍,這意味著在相同供冷需求下,它能以更低的能耗完成任務,既節省運行成本,又契合綠色節能的發展理念。無論是日常使用的便捷性,還是長期使用的經濟性與環保性,集中供冷系統都用實力證明了它“全能選手”的稱號絕非虛名。目前,集中供冷已在青島、濟南等城市施行,相信不久的將來,將走向更多的地方。

圖源:圖蟲創意

從抱著冬瓜納涼的先民,到享受著集中供冷的現代人,這場跨越千年的“降溫革命”終于讓人類有了對高溫說“適可而止”的底氣。當青銅冰鑒遇見量子制冷,當個人空調升級為城市供冷網絡,我們看到的不僅是技術的迭代,更是人類智慧與自然法則的精彩博弈——在遵循物理規律的同時,不斷突破降溫技術的極限。參考文獻[1]林長華.趣話古人的防暑降溫[J].生態經濟,2003,(08):74-75.

[2]胡璇.消暑保健佳蔬冬瓜[J].家庭中醫藥,1999,(08):51.

[3]解放日報.警惕:上海已有多人送醫!三伏天這件事又火了,但竟然會致病?醫生提醒. 2025.7.15.

[4]胡文權,時燕,經虹.消暑利濕的“冬瓜”[J].蔬菜,2002,(11):41.

[5]程利萍.千年前的“冰箱”:古代青銅冰鑒揭秘[J].科學24小時,2024,(11):48-50.

[6]溫豐.冰箱新型制冷技術的研究綜述[C]//中國家用電器協會.2024年中國家用電器技術大會論文集(1).合肥華凌股份有限公司;美的集團股份有限公司;,2024:107-112.

[7]周玲.空調制冷現狀及未來發展趨勢分析[J].科技經濟市場,2021,(03):146-147.

[8]楊陽騰.集中供冷離我們有多遠[N].經濟日報,2023-09-06(009).

[9]都芃,王孫偉.區域集中供冷:防暑降溫新方式[N].科技日報,2023-08-17(008).

作者:郭瑋宏,中國科學院大學博士、高級工程師策劃&編輯:Tiara題圖圖源:圖蟲創意

來源: 上海科技館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

上海科技館

上海科技館