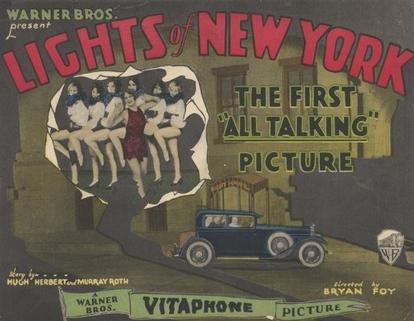

電影,是由活動照相術和幻燈放映術結合發展起來的一種連續的影像畫面,是一門視覺和聽覺的現代藝術。1906年8月11日,由法國人歐仁·奧古斯坦·洛斯特攝制的世界第一部有聲電影《紐約之光》正式完成。

有聲電影,指觀眾既能在銀幕上看到畫面,又能同時聽到劇中人的對白、旁白,以及解說、音樂的一種影片,其產生于20世紀初,初期以蠟盤(即唱片)發音,后改進為片上發音。這一放映模式的出現對電影進一步走進人們的生活起到了重要的作用,極大地促進了電影產業的發展。

電影發展的雛形——默片

早期電影形態純粹以視覺呈現,影片靜默無聲,劇中人物的情感與對話依賴演員的肢體語言、面部表情以及穿插其間的字幕來間接傳達,這一形式被廣泛稱為無聲電影,亦即“默片”。它是一種不包含任何配音、背景音樂或與畫面同步音效的影視藝術。默片極度倚重于豐富的肢體動作與細膩面部表情的表達,以此引導觀眾洞察角色內心的波瀾與思考。這一技術萌芽于19世紀中葉,約1860年前后,其拍攝與放映的標準速率被設定為每秒16幀。步入19世紀末至20世紀初,盡管單卷電影的制作工藝已日趨成熟,默片在當時仍被視為一種新奇而獨特的娛樂形式,電影藝術因此發展成為一門純粹的視覺表現藝術。

隨著科學技術的不斷進步,有聲電影的誕生逐漸成為可能。然而,這一創新之初并未立即獲得大片商的青睞,他們擔憂這一變革會動搖既有的觀眾基礎。在此背景下,面臨經營困境的華納兄弟電影公司,毅然決定押注有聲電影領域,推出了歷史上首部有聲電影,結果取得了空前絕后的成功,深受觀眾追捧。這一壯舉迅速激發了其他電影公司的跟進與模仿,有聲電影由此成為一股不可抗拒的潮流,席卷全球電影產業。

在《紐約之光》引發轟動并推動有聲電影進入西方高端影院的同一年,有聲電影技術也悄然登陸中國的高級放映場所。事實上,早在正式有聲電影面世之前,中國就已先行嘗試了有聲電影的實驗性放映,并對有聲電影的未來發展展開了熱烈的討論與辯論。1914年,上海維多利亞戲院曾進行過一次采用蠟盤發音技術的有聲影片放映,盡管這次嘗試更多屬于實驗性質,未能引起廣泛的社會關注,但它為中國有聲電影的發展史留下了寶貴的探索足跡。

早期有聲電影錄制音源

電影不再是“偉大的啞巴”

電影自誕生之初,在相當長一段時間內被視作“沉默的巨人”。為解決這一沉默的局限,人們探索了多種方法以賦予電影聲音。最初,電影院在放映時采用幕后配音演員的方式,但此方法很快被淘汰。隨后,現場音樂伴奏成為新寵,風靡約三十年,直至有聲電影的出現。然而,這些方法僅在一定程度上滿足了觀眾的聽覺需求,未能從根本上解決音色與畫面的完美同步問題。因此,隨著技術進步與觀眾需求的增長,有聲電影應運而生。

有聲電影的拍攝采用兩種不同感光性能的底片:一種用于捕捉畫面,另一種則記錄聲音。經過一系列技術處理,聲音與畫面被整合在同一條正片上。在影片拷貝放映時,配備有還音裝置的放映機能夠同步播放畫面與還原聲音。

早期有聲電影放映設備

隨著時間的推移,電影攝制過程中,磁性錄音逐漸取代了感光錄音。在從無聲到有聲的轉變過程中,為保證音質,電影拍攝與放映的幀率從每秒16格提升至每秒24格。有聲電影的誕生標志著電影藝術從純視覺向視聽結合的全新階段邁進。

中國本土第一部有聲電影誕生

1931年3月,中國迎來了電影史上的一個重要時刻——由上海明星公司攝制的首部蠟盤發音有聲故事片《歌女紅牡丹》正式公映,標志著中國真正意義上的有聲電影誕生。同年6月21日,我國首部片上發音的有聲電影《雨過天晴》也隨之亮相。

有聲電影技術主要分為“蠟盤發聲”與“片上發聲”兩種。前者通過將聲音刻錄于唱盤,與影片同步播放實現配音,這一方法見證了全球有聲電影的初創時期;而后者則是當下廣泛采用的膠片錄音技術。《歌女紅牡丹》受限于成本與技術條件,采用了成本較低、制作簡便的蠟盤發聲技術,因此,它被譽為中國首部“蠟盤發聲”有聲電影。

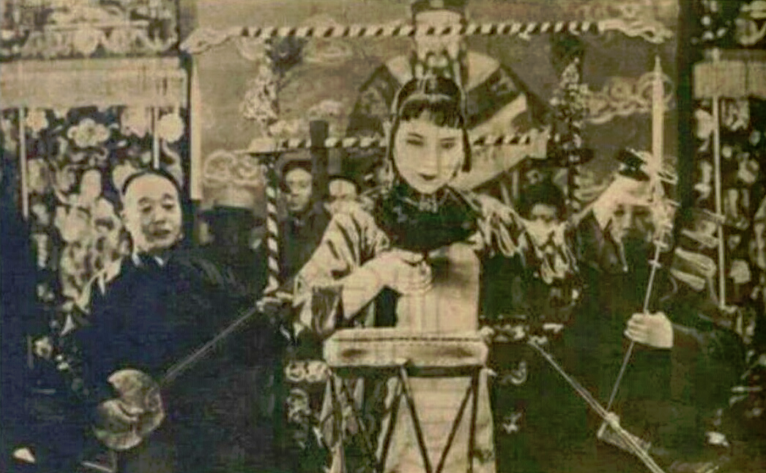

《歌女紅牡丹》劇照

《歌女紅牡丹》講述了女歌手紅牡丹嫁給墮落丈夫后的不幸遭遇,藝術生涯亦隨之凋零。面對丈夫賣女、失手殺人入獄的悲慘命運,紅牡丹展現出堅韌與婦德,竭力挽救家庭。影片不僅包含豐富的對話,還巧妙融入了《穆柯寨》《玉堂春》《四郎探母》等四段京劇表演(由梅蘭芳配音),極大地增強了影片的吸引力,與世界上首部有聲電影以歌唱家生活為題材不謀而合。

該片自1930年中開拍,歷經五次試驗,年底完成,總投資達12萬元舊幣。公映時反響熱烈,轟動全國各大城市,并遠銷至菲律賓、印度尼西亞等國。然而,《歌女紅牡丹》在技術上仍屬“半有聲片”,僅注重對話音效,忽略了環境音響,導致除人物對話與唱戲外,其余場景靜默無聲。這一缺陷同樣是早期有聲電影的普遍問題。

“臘盤發聲”過度到“片上發聲”

早期,臘盤發聲的有聲電影技術存在明顯缺陷,最大的挑戰在于唱片與放映的同步,一旦膠片受損,聲音與畫面就會錯位,甚至出現銀幕上人物性別與擴音器中聲音不符的笑話。因此,為了改進技術,兩家電影公司——大中國與暨南聯合制作的《雨過天晴》和天一公司的《歌場春色》,率先嘗試了“片上發聲”技術。這兩部電影均依賴國外設備,并有外籍人員參與制作。其中,《雨過天晴》因在日本拍攝并使用日本設備,在上海試映后遭遇了觀眾抵制。1933年,中國亨生影片公司憑借自主研發的錄音設備,拍攝了《春潮》,這標志著中國首部采用國產設備制作的片上發聲有聲電影誕生。

受資金和技術限制,有聲電影出現后,許多電影公司仍繼續制作無聲片,形成了無聲與有聲電影并存的獨特時期。直到1936年,無聲電影的拍攝才正式停止,中國電影完成了從無聲到有聲的全面轉變。

參考來源:上觀新聞、豆瓣網、《錢江晚報》《大眾電影》

來源: 江蘇省科學技術協會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助