摘要

l過半臨床醫生愿意給患者開具疫苗處方

l硬件設施和政策對行為影響較大

l既往給患者推薦過疫苗的醫生很可能持續推薦

l公眾號是最好的疫苗處方信息傳播渠道

l建議硬件配套激勵政策讓疫苗更好觸達

有人問:各個醫學平臺天天科普老人、慢性病人傳染病風險高,為什么面對他們最多的臨床醫生卻不給他們開疫苗?

其實也不是不愿意,只不過態度是一回事兒,實際執行又是另一回事兒。

就在剛剛,來自北京協和醫學院群醫學及公共衛生學院聯合中華預防醫學會國際事務部、耶魯大學公共衛生學院等機構的研究團隊在國際期刊**《Global Health Research and Policy》發表最新研究,系統分析了中國醫務人員在流感疫苗處方政策實施背景下的態度與影響因素**。

圖源:論文截圖

這項研究于2024年7月3日至10日期間開展,并依托**「聽聽專家說」(硬廣:推薦醫務人員們關注)平臺在2024世界流感大會期間**發放在線問卷進行調查,并采用描述統計和多元邏輯回歸模型分析醫務人員提供流感疫苗處方的意愿影響因素。

聽聽專家說,圖源:公眾號截圖

本次研究中,調查覆蓋了全國3140名醫務人員,其中社區衛生機構醫務人員2009人,其他醫療機構(更高級別醫院)醫務人員1131人。

值得高興的是,調查顯示,68.8%的醫院醫務人員和61.9%的社區醫務人員表示愿意為患者開具流感疫苗處方。

然而,這個結果可能只是“表態”。

剛才的調查結果我只說了一半,即過半的臨床醫務人員都愿意給患者開具流感疫苗處方,但后面半句其實是——

總體存在意愿與實際推薦行為之間的差距。

為什么會出現這種情況?其實并非是臨床醫生口是心非,而是有很多影響因素:

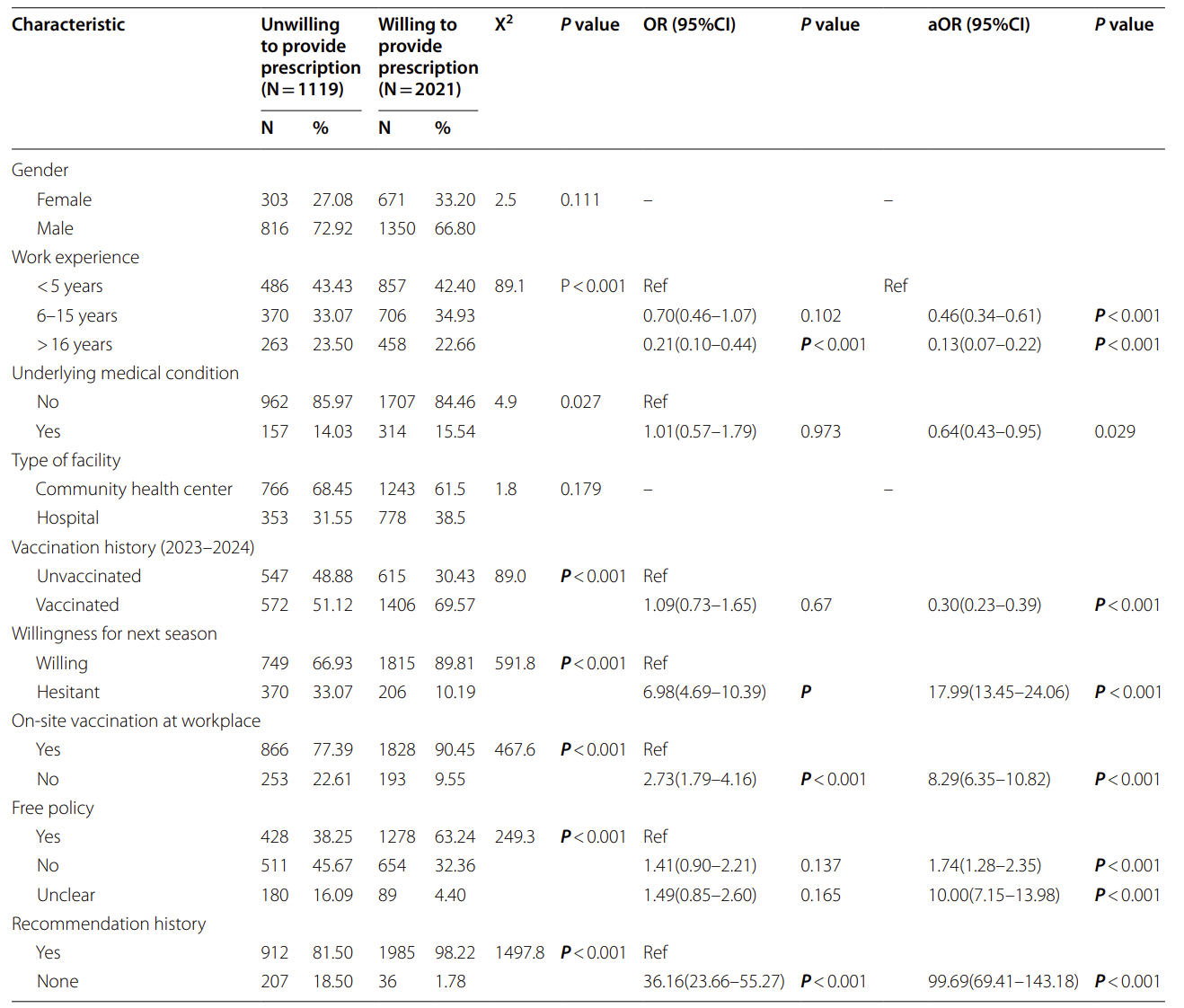

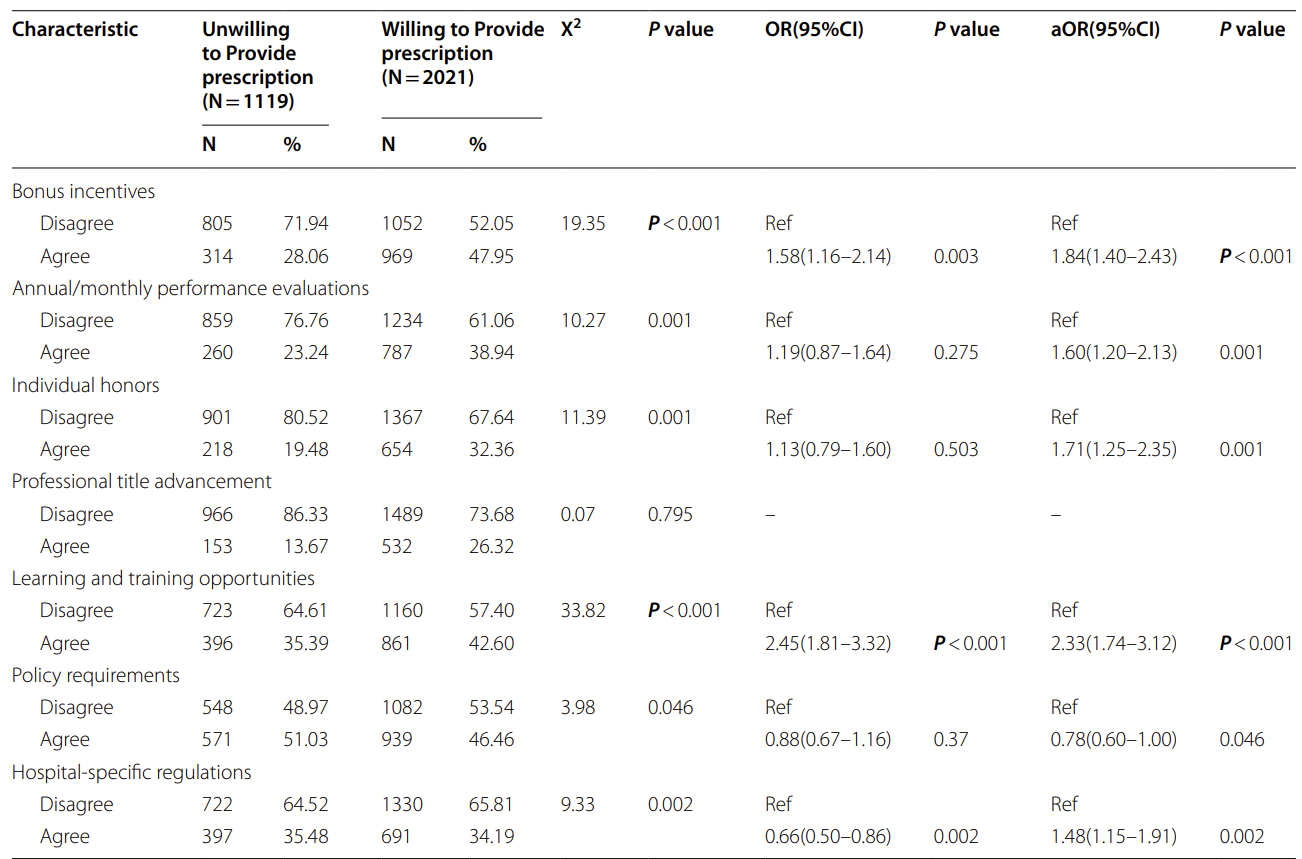

注:「aOR」代表「校正比值比」,可以理解為數值越大代表倍數越大,包括對正向行動或反向行動影響

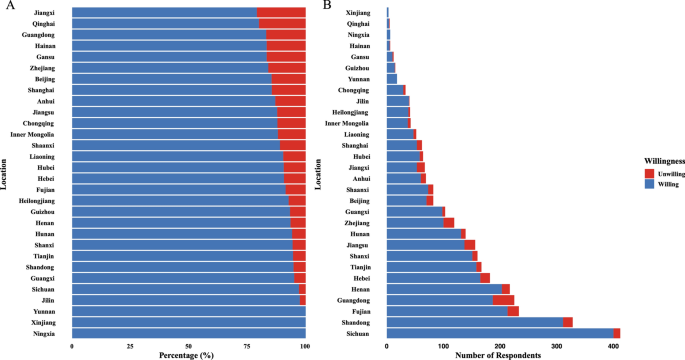

對開具疫苗處方態度的分布情況:(A)百分比;(B)受訪者人數

**1.現場接種設施:**有接種點aOR≈8.29——如果醫院「有接種科室」(預防保健科)可以大幅提升臨床醫生處方意愿。

**2.免費接種政策認知:**知曉政策aOR≈1.74;不清楚政策aOR≈10.00——「沒有免費流感疫苗政策地區的醫生」比「有免費流感疫苗接種政策地區的醫生」更不愿意開流感疫苗處方,并且「不清楚政策的醫生」比「清楚政策的醫生」開具流感疫苗處方的可能性低得多。

**3.個人接種史與推薦經驗:**有接種史aOR≈0.30,既往推薦經歷aOR≈99.69——「打過流感疫苗的醫生」比「沒有接種過流感疫苗的醫生」更愿意開處方,而既往給患者推薦過流感疫苗的醫生可能比既往沒推薦過流感疫苗的醫生進行處方的可能性高近100倍!

影響醫務人員(HCWs)開具疫苗處方意愿的因素(參考:愿意開具處方,上圖)與醫護人員開具疫苗處方的激勵因素(參考:不愿意開具處方,下圖)

而其他可能的因素包括機構內明確的獎金激勵(aOR≈1.84)與考核(aOR≈1.60)、是否有培訓(aOR≈2.33)也會對意愿產生影響。此外討論部分也提到了處方制度處于探索期、時間與工作負擔、缺乏有效隨訪與轉化機制等都可能影響臨床醫生的積極性。

這項研究首次將國內臨床醫生的動機、實踐障礙、社會過程、接種行為四大領域與我國的實際情境結合,形成本土化分析模型,并分析了流感疫苗處方行為「有名無實」背后的原因。

另外,還有一個非常有意思的點在于研究中首次比較了「數字化健康傳播」與「疫苗處方」在醫務人員認知中的相對效果,而這為策略優化提供直接證據。

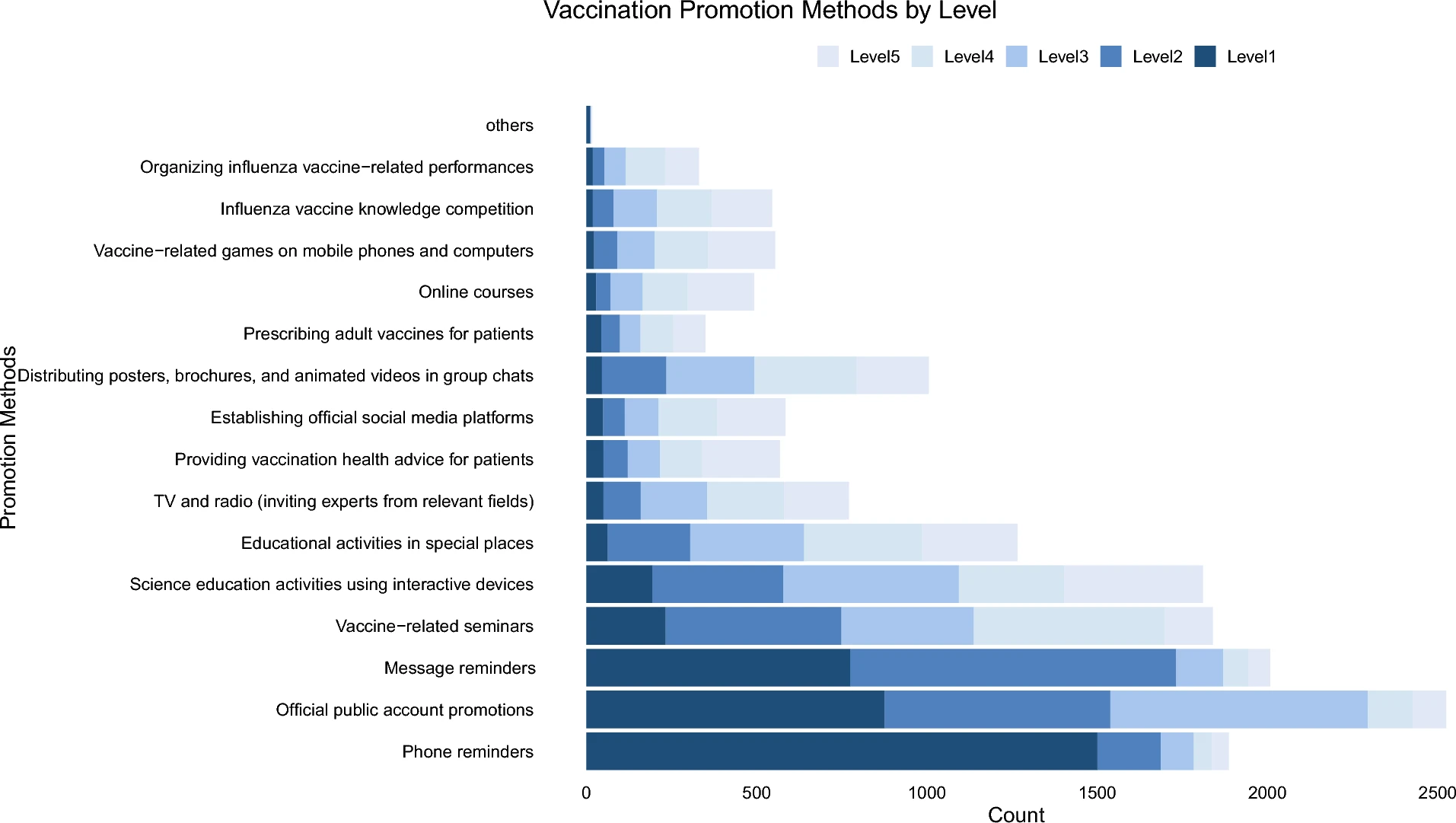

提醒公眾接種流感疫苗的不同形式,圖源:論文截圖

數據顯示:63.4%的受訪者(臨床醫生)認為微信公眾號宣傳是最有效的公眾溝通方式,其次是電話與短信提醒。

這項研究有什么實際價值嗎?和既往研究相比,這些指導意義更勝于體現的數值:

1.政策層面—避免表面工作:在推廣疫苗處方時,必須同步改善現場接種可及性、免費接種政策及明確的制度指引,避免「紙面政策」化。

2.機構層面—該給錢給錢:醫院和社區衛生服務中心應引入績效、獎勵和培訓等綜合激勵機制,并提供便捷的接種渠道。

**3.傳播策略—杜絕單一模式:**數字化健康傳播(微信公眾號、短信、電話提醒)可與處方制度形成互補,尤其適合基層和人群覆蓋廣的推廣場景。

微信公眾平臺,圖源:網絡截圖

4.模式升級—線上線下同步:結合國際經驗(如藥房接種、數字健康檔案支持)與我國的社區衛生網絡,有潛力提升整體流感疫苗接種率。

說的更明白一些就是,如果真的想將「醫防融合」創新模式落到實際工作當中,最基本的就是想明白幾件事情:

怎么讓老百姓打疫苗更方便、怎么讓臨床醫生別當免費勞動力、怎么提升可靠信息傳播效率,這應該是醫院領導應該想明白的事情。

緊密醫共體,圖源:國家衛生健康委

至于錢,如果真的深入了解**「緊密醫共體」**政策,那么就應該知道給國家省錢(通過接種疫苗等方式減少醫保支出)才是讓醫院和醫護掙錢最好的方式。

近兩年,一些省份的朋友會發現,全科醫生的處方里面不僅有常規藥物,而且還多了運動、飲食、心理健康的建議,此外也包括了疫苗。

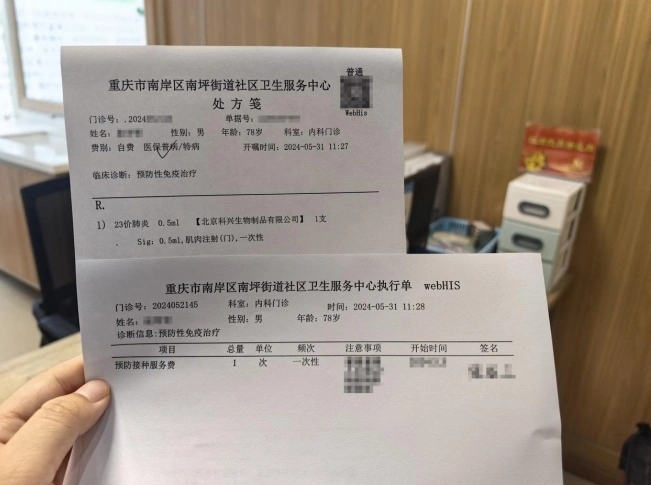

**「疫苗處方」**其實嚴格來說到現在為止都不一定是一個嚴格的標準化詞匯,因為疫苗本身就會經由醫療機構內的預防保健科開具,醫護人員(醫師或護士)在對居民進行知情告知后開具處方單。

重慶市南岸區的疫苗處方,圖源:光明網

然而近年來,一種由全科醫生或其他臨床科室專業人員在臨床診療過程中開具的「特殊處方」,打破了預防保健科的「壟斷」——他們會對患者健康情況進行充分評估,并提供給患者藥品之外的健康生活建議,指導患者接種特定疫苗。

一些地區將其歸納于「一病五方」,「五方」指的是五種處方,分別涉及醫療、運動、飲食、心理和疫苗。

也就是說,疫苗接種并非僅僅是診療的一部分,也是健康生活方式的一部分。

山東省疫苗處方培訓手冊,圖源:手冊截圖

但這個對于老年人、慢病人群的重要部分,就需要依托于臨床醫生們了,包括但不限于全科醫生、家庭醫生,而如何讓他們「動起來」,更多可能需要倚靠區域衛生行政系統和醫院的領導層態度。

希望這項研究能夠不僅指導公衛體系,也能給臨床體系領導們提供參考吧。

愿

=丸=

免責聲明:本文為個人興趣創作,僅為讓更多普通人對疫苗有更加清晰的認識,內容觀點不代表任何組織、單位、機構,未接受任何形式贊助,所有配圖均來自網絡公開平臺,如果內容有誤,大家多做自我批評(不是)。

來源: 鹵煮疫苗

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

鹵煮疫苗

鹵煮疫苗