2002年的8月10日,在我國計算機領域里值得永遠銘記。從那一刻起,中國人結束了只能用外國人的CPU造計算機的歷史。翻開中國計算機事業這個嶄新一頁的是胡偉武,他帶領科研人員以高度的愛國情懷和創造精神,成功研制我國首枚擁有自主知識產權的通用高性能微處理芯片———“龍芯1號”。

我國結束通用CPU領域無芯片的歷史

自主計算機,不僅關乎國家的戰略需求,更是保障信息安全的重要基石。早在21世紀初,我國已在計算機產業嶄露頭角,但由于缺乏核心技術的掌握,尤其在自主CPU與整機的設計及實現上,我們的產業發展始終未能真正自主可控。這也導致了信息化成本的居高不下,信息產業的利潤日漸低迷,而信息安全更是一大隱患。

芯片,作為所有軟件的基石,其重要性不言而喻。只有當芯片真正自主可控時,我們才能構建起一個安全可靠的產業生態。而這一目標,在2002年8月10日得以初步實現。當時,中國科學院計算技術研究所的青年科學家胡偉武帶領團隊,成功研制出我國首枚擁有自主知識產權的通用高性能微處理芯片——“龍芯1號”,這標志著我們國家在通用CPU領域告別了無芯的歷史。

“龍芯1號”芯片采用32位元的處理器,內頻高達266MHz,且具有良好的低功耗性,平均功耗僅0.5瓦特。更值得一提的是,芯片內設計了一種特別的硬件機制,能在硬件層面上有效抵制諸如緩沖溢出類的攻擊,大大增強了服務器的安全性。基于龍芯CPU的網絡安全設備得以問世,滿足了國家政府部門、企業在網絡與信息系統安全方面的迫切需求。

隨著時間的推移,2010年,龍芯正式落戶中關村,借助市場力量,其研發成果迅速轉化為實際應用。如今,龍芯已廣泛應用于超聲波熱表、水表和氣表測量、云終端、數據采集、網絡設備、工業控制、物聯網、門鎖應用等多個領域。而搭載龍芯的北斗衛星也在2015年3月31日成功升空并順利運行,為我國的航天事業書寫了新的篇章。

CPU****研發過程艱難超出預料

芯片被譽為信息產業的基石,其中,通用中央處理器(CPU)堪稱芯片領域的“珠峰”。自主研發CPU面臨巨大挑戰。

2001年8月的一個清晨,龍芯團隊自主研發的首款產品——龍芯1號成功運行操作系統,在中科院計算所實驗室內,首席科學家胡偉武及其團隊歡呼雀躍。

龍芯項目啟動時,國外企業對中國自主研發CPU的能力持懷疑態度。面對質疑,胡偉武堅定表示:“在不被看好的情況下,更要以實際行動證明。”

次年8月10日,龍芯1號作為我國首款通用CPU流片成功,標志著中國計算機產業結束了“無芯”時代。盡管胡偉武對自主研發芯片可能遇到的困難有所預見,但實際過程中的曲折與艱辛仍遠超預期。

2002年,龍芯1號即將迎來流片的關鍵時刻,卻在測試中發現處理器的上萬觸發器掃描鏈存在故障。為避免前功盡棄,團隊連續奮戰兩天兩夜,手工修改版圖,最終解決了問題。在龍芯2號的設計過程中,電源規劃成為一大難題,團隊成員熬夜進行物理設計,直至問題解決。胡偉武回憶道:“那段時間,我們幾乎廢寢忘食,直到問題解決后,才在一家粥鋪感受到久違的饑餓,三人竟吃空了17個盤子。”

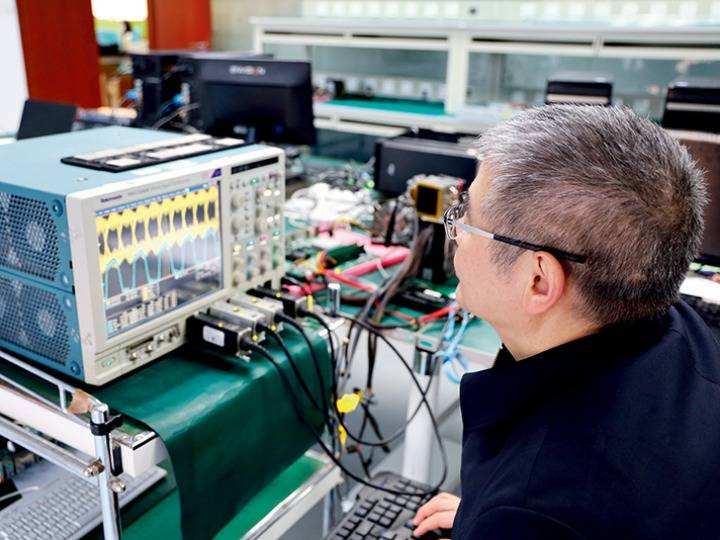

胡偉武團隊在測試芯片

從“不可用”到“能用”,再到“好用”

2002年,我國首款通用CPU——龍芯1號成功流片。然而,直至2015年前,龍芯CPU仍面臨“難用”的評價,處理20M測試文檔耗時超過半分鐘。

經過不懈努力,2016年龍芯取得重大進展,推出基于最新GS464E架構的第二代高性能四核處理器3A2000/3B2000。該處理器采用中芯國際40nm工藝制造,內存訪問性能提升10倍,綜合性能提高2至4倍,處理相同測試文檔時間縮短至6秒,實現了從“難用”到“可用”的跨越。

此后,龍芯發展顯著加速。2019至2020年間,龍芯相繼發布第三代產品3A/B4000、3A/C5000及7A2000系列,處理20M測試文檔時間已少于1秒,性能可對標主流產品,達到“好用”水平。從初步突破至實現“好用”,龍芯歷經近二十年歷程。

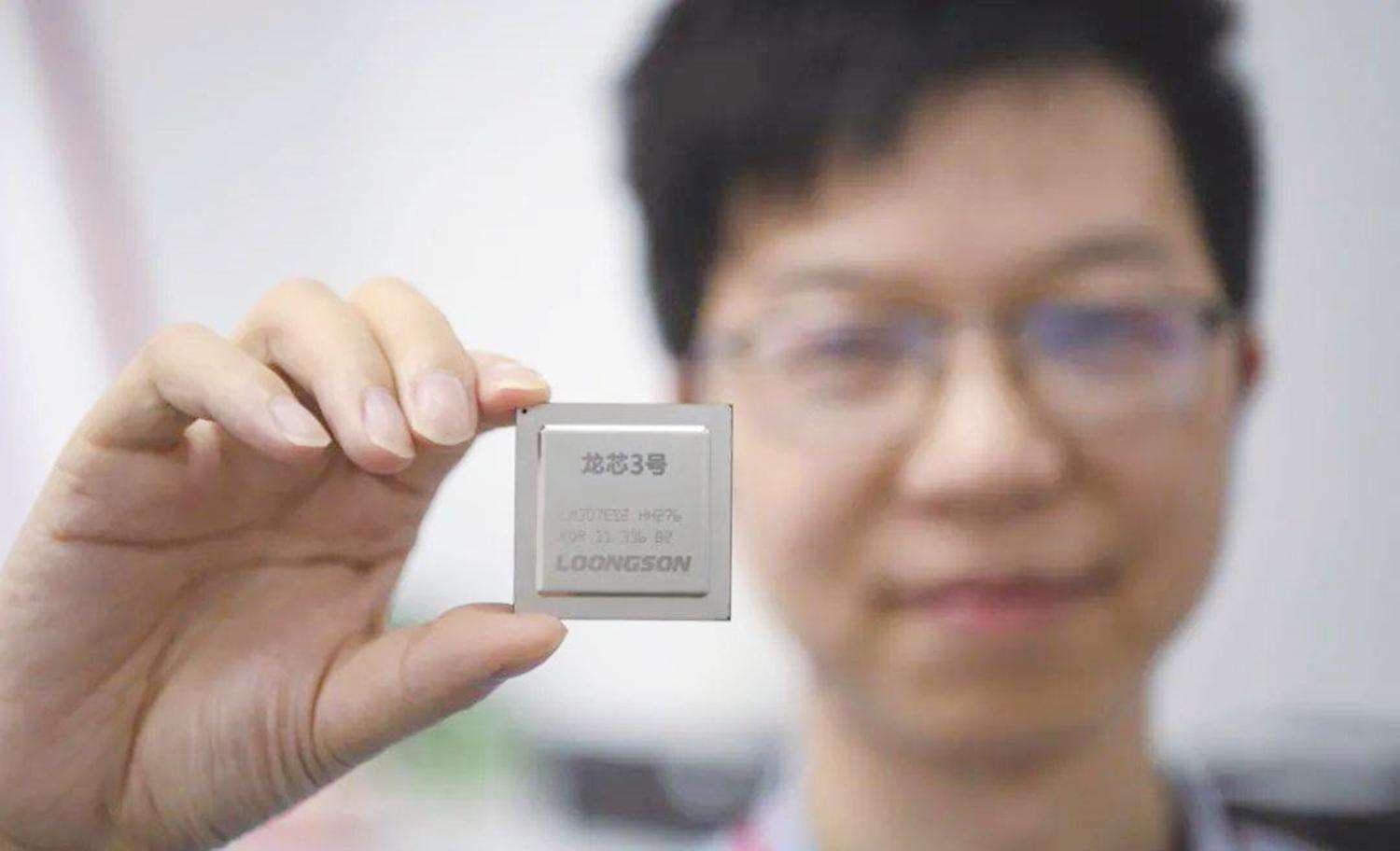

龍芯3號芯片

參考來源:《北京廣播電視報》《新京報》、人民網

來源: 江蘇省科學技術協會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助