1173年8月9日,意大利著名的比薩斜塔破土動工,原計劃建100米高的鐘樓,但建至第三層時發(fā)現(xiàn)塔身傾斜,從而被迫停工,后來斷斷續(xù)續(xù)近兩個世紀才完工。這座后來以“斜而不倒”聞名世界的鐘樓,最初只是作為比薩大教堂的配套建筑而存在,卻在八百多年的歲月里,成為人類建筑史上最富戲劇性的象征。

12世紀的比薩是地中海沿岸的海上強國,憑借航海貿(mào)易積累的財富,這座城市正經(jīng)歷著前所未有的建筑熱潮。當時的比薩人希望通過宏偉的宗教建筑群彰顯城市的實力與虔誠,于是在奇跡廣場上相繼建造了大教堂、洗禮堂和鐘樓(即比薩斜塔)。

負責斜塔設(shè)計的建筑師至今不能明確,主流觀點認為最初的設(shè)計者是迪奧蒂薩維,他為這座鐘樓規(guī)劃了八角形底座和八層圓柱形結(jié)構(gòu),整體采用羅曼式建筑風格,計劃高度約100米。工匠們從距離地表4米深的巖層開始挖掘地基,選用比薩地區(qū)特有的灰白色大理石作為主要建材,這些石塊通過精密的榫卯結(jié)構(gòu)咬合,展現(xiàn)了中世紀精湛的石匠工藝。

塔體的傾斜并非一開始就被察覺。當工程進行到第三層時,工匠們發(fā)現(xiàn)北側(cè)地基開始下沉,塔身逐漸向南傾斜。這一現(xiàn)象源于地基土層的不均勻——地表以下是由黏土、砂質(zhì)粉土和軟質(zhì)巖層構(gòu)成的復(fù)雜地層,南部土層堅硬而北部松軟,導(dǎo)致地基產(chǎn)生不均勻沉降。

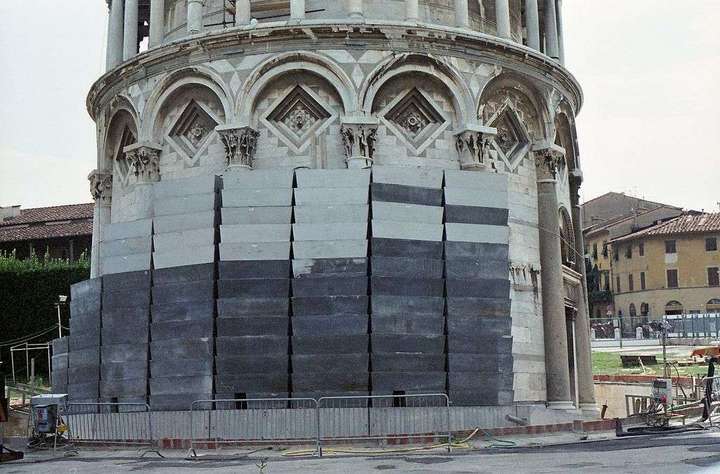

堆滿鉛塊的比薩斜塔一側(cè)

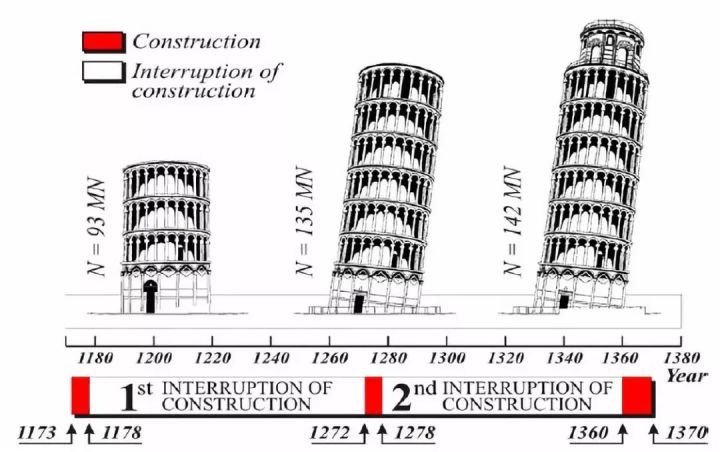

有趣的是,這種傾斜在建造過程中曾多次迫使工程停工。1178年因傾斜問題首次停工,此后又因比薩與佛羅倫薩的戰(zhàn)爭中斷近百年,直到1272年才恢復(fù)施工。建筑師們在后續(xù)建造中試圖通過調(diào)整上層結(jié)構(gòu)來糾正傾斜,比如將北側(cè)的柱子加高、南側(cè)的墻面加厚,形成微妙的曲線,這種“被動糾正”反而讓塔身呈現(xiàn)出獨特的S形輪廓。

1372年,當?shù)谄邔隅娛彝旯r,塔身已傾斜約1.4米。盡管如此,這座“病態(tài)”建筑依然屹立不倒,其秘密在于地基的特殊結(jié)構(gòu)——雖然整體沉降,但直徑約16米的環(huán)形地基均勻分散了重量,加上大理石墻體的抗壓強度,形成了微妙的力學平衡。

比薩斜塔的傾斜歷史

1990年,因傾斜角度達到4.5度(塔頂水平偏移4.1米),斜塔被關(guān)閉進行大規(guī)模加固。工程師們通過在北側(cè)土壤中注入鋼釬、移除部分地基土等方式,將傾斜度修正至3.9度,并于2001年重新開放。如今,這座見證了近千年風雨的建筑,每年吸引著數(shù)百萬游客,不僅是建筑學研究的活標本,更成為人類與自然力量博弈的象征。從 1173 年的第一塊奠基石,到今天成為世界文化遺產(chǎn),比薩斜塔的“斜”既是意外,也是奇跡。

參考來源:中新網(wǎng)、《世界文化 》《文匯報》

來源: 江蘇省科學技術(shù)協(xié)會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助