8月4日,陽光明媚的盛夏午后,2025年浙江省科技館“科學有觀”活動正式啟程,首站以“太空織網 AI上天”為題,帶領大家探秘“三體計算星座”的科學世界。

活動現場,浙江省科技館的金牌科普輔導員團隊為大家帶來了一場炫酷的科學實驗秀。流星錘、杜尚轉盤、桿子頂碗……這些道具和小游戲都有一個共同的主題“旋轉”,背后蘊含了慣性、離心現象、角動量等科學原理。輔導員老師們生動的展示、幽默的串場和講解,惹得現場的大朋友小朋友都歡笑聲連連,開心之余學到了不少科學知識。

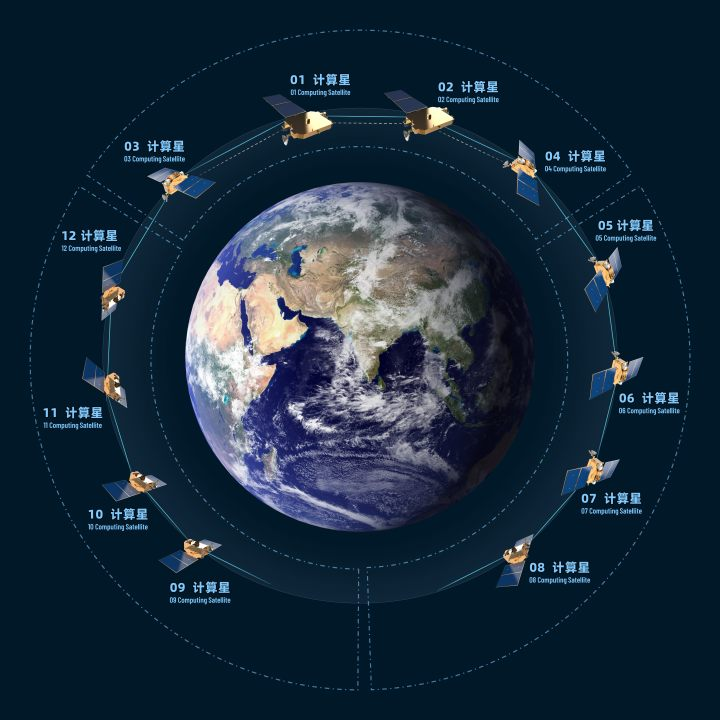

今年5月14日,在酒泉衛星發射中心,“三體計算星座”首發12顆計算衛星搭載長征二號丁運載火箭成功發射,標志著我國首個具備整軌互聯能力的太空計算星座正式進入組網階段。

這到底是個什么樣的星座,它能發揮什么作用?本次活動或許就可以解答你心中的疑問。

人工智能不能因為缺失算力而缺失太空

走進之江實驗室“三體計算星座”的展廳,王堅院士的這句話被放在了顯眼的位置。

截至2024年底,全球在軌衛星11605顆,其中美國最多,8813顆,中國1084顆,具備衛星制造能力的也僅僅只有10多個國家。傳統的人造衛星主要分為通信衛星、導航衛星、遙感衛星三大類,而構建“三體計算星座”的衛星屬于第四類——計算衛星。

本次活動的重磅嘉賓——之江實驗室計算星座科研任務總體部技術總師、天基計算系統研究中心副主任李超介紹,通常衛星采集信息回傳,由地面解析處理,但這種傳統的“天感地算”模式,受限于地面站資源、帶寬等因素,90%以上的有效衛星數據因此被丟棄,數據傳輸時效性也很差。“三體計算星座”正是要解決這一問題,將計算搬上太空,為衛星裝上“智慧大腦”,信息可以直接在太空進行處理,之后給地面發回處理結果。

三體計算星座通過“共商共建共享共發展”的新機制,聯合全球創新主體構建太空計算基礎設施,推進“人工智能+空天”產業變革。

“全世界有幾顆衛星是怎么統計出來的呀?”一位小學生提出了這樣的疑問。乍一聽讓人覺得有些意外,李超卻直言這是個好問題,耐心介紹了發射衛星前要先向國際電信聯盟申請等一系列流程。他說,全球低軌衛星的預計資源總數在6萬顆左右,我們未來要做的就是在6萬顆里占據一席之地。

287天,近百萬行代碼,把計算送上天

12顆衛星環繞地球的模型,1:1復刻的計算衛星模型,太空同款的星載智能計算單元……展廳里實物+圖文并茂的展示,讓遙遠抽象的“三體計算星座”變得真實可感。有同學感嘆,怎么和想象中衛星的樣子不太一樣?旁邊的家長接話,這就是帶你來這里的收獲呀,要親眼看看!

100+個硬件,200+個軟件,近1000000行代碼,200+人參與,14方協作,6地聯調……每一個數字背后,都凝結了團隊無數的智慧與心血,在短短287天里將不可能變為可能。

本次衛星發射完成了多個第一:第1次實現P級算力上天、第1次實現整軌衛星互聯互通、第1次通過“共商共建共享共發展”方式構建全新星座……首發任務包含12顆計算衛星,搭載的80億參數天基模型是業內首個多任務模型,能夠調度衛星協同處理多源遙感數據,在軌自主完成對地觀測任務。

李超展示的一系列衛星及現場發射的照片引起了大家的注意,“這么多衛星裝得下嗎?”“火箭原來這么大呀!”對于在場很多人來說,或許曾經在電視上看過火箭發射,但這還是第一次近距離了解火箭發射所裝載的具體內容以及任務完成的全流程。聯想到這些衛星此刻就在頭頂的太空環繞著我們,興奮感油然而生。

除了在城市交通智能管理上的應用,現場觀眾提問,想要了解“三體計算星座”更多的實際應用。李超以暴雨導致的自然災害為例,介紹了太空計算在這樣的局部動態氣象監測和預報中起到的作用。傳統的處理方式是衛星拍攝遙感數據,把數據傳到地面進行處理,處理的時間差不多要達到小時級,而現在通過把計算和模型搬到天上,我們可以將數據處理的效率由小時級提升到分鐘級甚至秒級。

據悉,之江實驗室計劃今年完成超50顆衛星的星座布局,預計2027年達到100+顆衛星規模。未來,“三體計算星座”將達1000顆星的規模,總算力達到1EOPS。

互動環節最后一位小朋友的問題是:你猜下一次(工業革命)是什么?這個充滿童真的發問帶著最純粹的好奇,卻輕輕叩開了那扇關于未來的門,或許這正是每個人都要思考的問題,也決定了每個人在未來會做出的選擇。你的答案是什么呢?在這個AI時代,一切皆有可能,“天算時代”已經從科幻走入現實,未來相信還會有更多的科學奇跡等待我們共同見證。

“科學有觀”系列活動重磅升級 “科學有觀·科話武林”全新登場,共話AI時代新圖景

自2021年以來,浙江省科技館依托“科學有觀”系列活動,逐步塑造出涵蓋前沿科技科普、科學家精神傳播與科研院所深度探訪的品牌形象。四年來,“科學有觀”共舉辦了36期形式多樣的線下活動,邀請了47位來自各個領域的杰出科學家作為嘉賓,吸引了超過3380萬的曝光量,不僅在中國科協、科普中國等官方平臺上獲得了廣泛報道,還深深影響了無數青少年和公眾對科學的認知,也點燃了他們對科學的熱愛。

從聆聽“航天英雄”楊利偉、“英雄航天員”劉伯明的太空故事,到跟著自然資源部第二海洋研究所科學家們探索極地奧秘;從走進浙江清華長三角研究院學習科技創新背后的力量,到開啟國科大杭高院探索宇宙之美的未知世界,“科學有觀”用一系列豐富多彩的活動,讓科學家精神變得可親可敬可感可學。

浙江省科協地處杭州城市地理中心,在科普工作中發揮著非常重要的引領作用,開展了一系列極具熱度的科普活動,浙江省科技館為更好的服務公眾,在“科學有觀”活動基礎上特別策劃了“科話武林”欄目。與傳統講座模式不同,“科話武林” 將以深度對談為核心載體,采用更開放、更具互動性的形式,誠邀每一位市民走進科學的奇妙世界,共赴一場別開生面的科學之約。今年計劃圍繞人工智能(AI)這一引領未來的核心科技展開,邀請來自不同領域的頂尖科學家、行業先鋒、專家學者匯聚一堂。在這里,沒有單向的知識灌輸,只有圍繞科技熱點、前沿技術與未來趨勢的深度探討、觀點激辯與跨界對話。

我們將目光投向AI如何深刻變革我們的生產、生活、社會治理乃至認知世界的方式。從大數據到人工智能,每一場活動都將為科技工作者與公眾提供思想碰撞與智慧交流的平臺。從底層算法的精妙邏輯,到應用場景的無限可能;從技術突破的激動人心,到倫理挑戰的審慎思考。在這里,不僅能聽到最前沿的科技成果分享,更有機會參與實時互動,體驗AI帶來的變革力量。

我們期待與你一起,在浙江省科技館,聆聽AI領域最前沿的聲音,洞悉技術發展的澎湃脈動,共同暢想智能時代的未來圖景。敬請期待“科學有觀·科話武林”系列活動,讓我們一同感受科學的魅力,探索未知的世界。關注浙江省科技館微信公眾號,獲取最新活動資訊,讓我們在思想的“武林”中,共赴一場關于人工智能的深度對話!

來源: 都市快報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

浙江都市快報

浙江都市快報