當你遇到創傷需要輸血時,直接將一袋袋“血液”注入你的體內,而根本不在乎你是A型、B型,還是O型血……你也許覺得這是天方夜譚。事實上,這樣的事正慢慢成為現實,因為一種“人造血液”可以讓接受輸血的人不用擔心血型不合而出現排斥反應。

1980年8月6日,中國人造血液的研究在上海獲得成功。由中國科學院上海有機化學研究所和中國人民解放軍第三軍醫大學的科學工作者經過5年的研究共同試制成功,并在臨床應用中取得滿意效果。

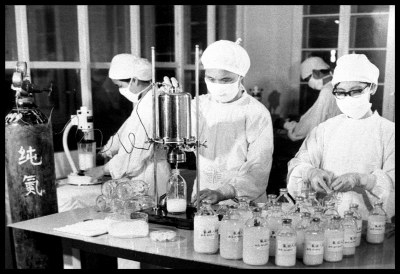

20世紀80年代,上海的醫院對“人造血液”項目進行科學研究

特殊時期能救命的人造血液

長期以來,血液資源的稀缺性一直是社會面臨的嚴峻挑戰,特別是在戰爭或重大自然災害期間,血液供應的保障尤為艱難。回顧歷史,第二次世界大戰期間,戰場環境的極端惡劣與血源供應的嚴重不足,加之缺乏即時血型匹配的條件,導致超過半數的傷員因未能及時獲得輸血救治而不幸喪生。時至今日,臺風、海嘯、地震等突發事件仍頻繁導致大量傷亡,其中,無法迅速獲得血液供應成為影響救援效果的關鍵因素之一。鑒于此,科研人員長期以來致力于探索血液替代品的研發,以期在緊急情況下無需血型匹配即可迅速使用,同時具備長期儲存的能力,以應對不時之需。

人體血液由血漿、紅細胞、白細胞及血小板等多種復雜成分構成,制造一種能夠完全替代血液的替代品極為不易。然而,我國科研人員指出,開發一種臨時性替代品,在緊急時刻能夠短時間內替代血液中特定成分的功能,這一目標是切實可行的。

1966年,美國科學家克拉克在一次實驗中偶然發現,一只置于含碳氟化合物容器中的老鼠在被取出并清除呼吸道液體后竟然蘇醒。這一意外現象激發了克拉克的好奇心,他隨后故意將老鼠置于此類液體中,數小時后取出,結果令人震驚:老鼠奇跡般地恢復了生命跡象。經過反復研究與驗證,克拉克發現,這種液體溶解氧氣和二氧化碳的能力分別是水的20倍和3倍。這一發現為克拉克帶來了靈感:或許,這種獨特的液體能夠成為血液的潛在替代品。

長久以來,血液資源一直較為緊張

我國科學家首次試制出人造血液

血液,作為人體內循環系統的核心介質,承擔著運輸氧氣、營養物質以及排除代謝廢物的重任。人造血液,這一科技創新的產物,同樣能夠借助人體循環系統,流經全身各器官與組織,有效傳遞從肺部及消化道獲取的氧氣與養分至每一個細胞,同時將二氧化碳及其他代謝廢物轉運至腸道與腎臟進行排泄。

1980年8月6日,中國科研領域迎來了一項重大突破——人造血液研究在上海取得了決定性成功。這成就凝聚了中國科學院上海有機化學研究所與中國人民解放軍第三軍醫大學科研人員五年的智慧與汗水,且在隨后的臨床應用中展現出了令人鼓舞的效果。

該人造血液是一種氟碳化合物在水中形成的超細微乳狀液體,外觀呈乳白色,具備人體血液的關鍵功能特性,且不受血型限制,適用于所有受血者。這種獨特的白色血液,一旦注入人體,便能如同正常血液中的紅細胞一般,展現出卓越的攜氧與排碳能力,堪稱紅細胞的理想替代品。氟碳化合物以其獨特的分子結構,仿佛自然界中螃蟹的螯,能夠高效地捕獲氧氣,并在人體內適時釋放,參與復雜的氧化還原反應,其生物化學性質異常穩定,確保了跨血型的廣泛應用。

人造血液的研制成功標志著我國在醫藥事業發展道路上邁出了堅實的一步。然而,相較于人體自然血液,當前的人造血液仍存在諸多局限,如缺乏輸送營養物質的能力、不具備血液凝固功能,以及至關重要的免疫防御機制缺失。因此,要研發出完全模擬人體血液功能的替代品,仍需科研人員付出艱巨的努力與不懈的探索。

“人造萬用血”迎來重大突破

近年來,“人造血”作為一類創新的生物醫藥產品,始終吸引著國際社會的廣泛關注,并被視為亟待攻克的重要科研難題。在自然災害、交通事故、臨床大出血及戰爭等緊急情況下,血液供應不足乃至“血荒”現象頻發,嚴重威脅著患者的生命安全。血液替代品,又稱“人紅細胞代用品”或俗稱的“人造血”,是一種基于動物血紅蛋白原料研發的國家Ⅰ類生物創新藥物。

2021年7月,西北大學國家微檢測工程技術研究中心攜手西安血氧生物技術有限公司,宣布其血氧液研發團隊歷經二十年潛心鉆研,成功研制出“人造萬用血”。該成果已順利完成大鼠、犬及猴等全系列動物實驗,并通過國家權威新藥安全性評價機構的嚴格評估,確認無具有臨床意義的副反應,標志著項目正式邁入Ⅰ期臨床研究階段。

該“人造萬能血”目前具有無需配型、適合任何血型、隨需隨用、無病毒感染風險、可大規模制備、保存期長等特點,在因失血而處于生死關頭時,它將成為連接生命與希望的橋梁,為患者爭取寶貴的救治時間。

參考來源:新華網、西北大學新聞網、《中國科學報》

來源: 江蘇省科學技術協會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助