在熱帶和亞熱帶地區,一種由蚊子傳播的病毒性疾病可能正悄然威脅著居民和旅行者的健康——它就是基孔肯雅熱(Chikungunya)。這個名字源自非洲斯瓦希里語,意為“彎曲的”,形象地描述了患者因嚴重關節疼痛而彎腰屈身的姿態。盡管這種疾病很少致命,但其引發的長期關節癥狀可能嚴重影響生活質量。本文將帶你了解基孔肯雅熱的傳播、癥狀、治療與預防。

一、病毒與傳播:蚊子是罪魁禍首

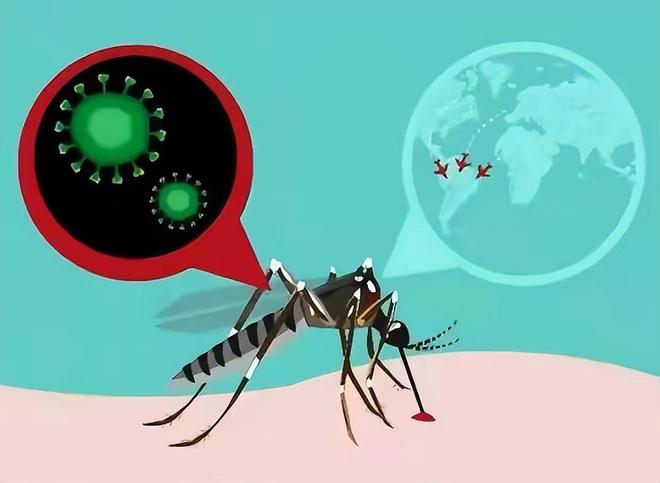

基孔肯雅熱由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起,屬于甲病毒屬,主要通過伊蚊(如埃及伊蚊和白紋伊蚊)叮咬傳播。這兩種蚊子同時也是登革熱、寨卡病毒的傳播媒介,因此流行地區常出現多種蚊媒病共存的情況。

病毒通過蚊子叮咬進入人體后,潛伏期通常為2-7天,隨后突然引發癥狀。值得注意的是,患者在被感染的蚊子叮咬后也可能成為傳染源:若此時其他蚊子叮咬患者,病毒會進入蚊子體內繼續傳播。

二、癥狀:高燒與關節劇痛

基孔肯雅熱的典型癥狀包括:

**1、**突發高燒(39°C以上),持續2-5天;

**2、**劇烈關節疼痛:常見于手腕、手指、膝蓋和腳踝,可能持續數周甚至數月;

**3、**皮疹:約半數患者出現紅色斑丘疹;

**4、****其他癥狀:**肌肉疼痛、頭痛、惡心等。

與登革熱不同,基孔肯雅熱較少導致嚴重出血或休克,但關節疼痛可能轉為慢性,尤其對中老年患者影響顯著。

三、診斷與治療:對癥支持為主

由于癥狀與登革熱、寨卡病毒病相似,確診需依賴實驗室檢測(如PCR或血清學抗體檢測)。目前尚無特效抗病毒藥物,治療以緩解癥狀為主:

退燒止痛:使用對乙酰氨基酚(避免阿司匹林,以防出血風險);

充分休息和補水;

慢性關節痛可考慮物理治療或抗炎藥物。

四、預防:防蚊是關鍵

減少蚊蟲滋生:清除積水容器(如花盆、輪胎),阻斷蚊子繁殖環境。

個人防護:

使用含**避蚊胺(DEET)**的驅蚊劑;

穿著長袖衣褲,使用蚊帳;

家中安裝紗窗、紗門。

旅行建議:前往非洲、東南亞、南美等流行地區前,查詢疫情信息。

五、全球流行現狀

自1952年在坦桑尼亞首次被發現后,基孔肯雅熱已擴散至全球60多個國家。2013年加勒比地區暴發疫情,導致百萬人感染;近年來,印度、泰國等地病例持續增加。氣候變化和城市化加速了蚊媒棲息地擴張,使得防控形勢更加嚴峻。

基孔肯雅熱雖非高致死率疾病,但其致殘性癥狀提醒我們:防蚊無小事。通過科學防護和公共衛生合作,我們可以有效降低感染風險。如果你或身邊人從疫區返回后出現疑似癥狀,請及時就醫并告知旅行史,幫助醫生快速準確診斷。

記住:沒有積水,就沒有蚊子;沒有蚊子,就沒有基孔肯雅熱!

(作者:重慶市九龍坡區疾病預防控制中心主任 副主任醫師 陶然)

來源: 重慶市九龍坡區科普創作與傳播學會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶市九龍坡區科普創作與傳播學會

重慶市九龍坡區科普創作與傳播學會