1987年8月5日,我國首次為外國提供衛星搭載服務

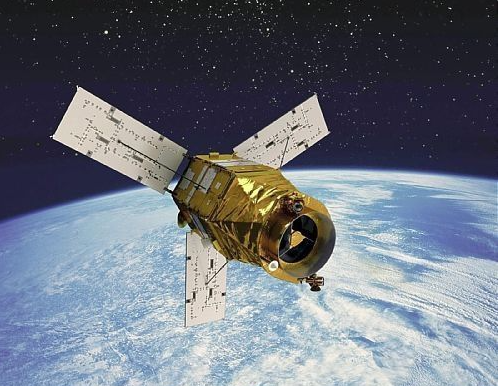

1987年8月5日,我國酒泉衛星發射中心,一枚長征二號運載火箭拖著橘紅色的尾焰刺破蒼穹。這枚火箭肩負著一項特殊使命——將一顆科學探測和技術試驗衛星送入預定軌道,該衛星艙內搭載著來自法國的兩項科學實驗設備。這是中國航天史上第一次為外國提供衛星搭載服務,標志著中國航天開始邁向國際合作的新紀元。

一次突破常規的國際合作

20世紀80年代,我國航天正處于從試驗階段向應用階段過渡的關鍵時期。1985年,我國政府正式宣布長征系列運載火箭進入國際市場,承接國外衛星發射服務。法國國家空間研究中心敏銳地捕捉到這一機遇,提出合作意向——希望將兩項微重力環境下的科學實驗搭載在中國衛星上進入太空。

這兩項實驗分別聚焦于材料科學與生物學研究。其中一項是“復合金屬材料空間制備”實驗,旨在利用太空微重力環境減少材料凝固過程中的對流干擾,探索制備高性能合金的新方法;另一項則是“原生動物在空間環境中的行為研究”,通過觀察草履蟲等單細胞生物在失重狀態下的生理變化,為載人航天中的生命保障系統提供基礎數據。

合作談判歷時18個月,雙方科學家克服了技術標準差異、數據共享機制等多重挑戰。中國航天團隊專門對衛星搭載艙進行了模塊化改造,設計出符合國際通用標準的實驗平臺,確保法國設備能與中國衛星系統兼容。這種技術上的開放與包容,為后來的國際航天合作積累了寶貴經驗。

五天四夜的太空旅程

8月5日14時20分,長征二號火箭準時點火升空。經過多級分離和軌道調整,衛星于15分鐘后進入近地橢圓軌道,近地點高度200公里,遠地點300公里。地面測控中心實時監測數據顯示,衛星姿態穩定,各系統工作正常,法國實驗設備成功啟動。

在為期五天的太空運行中,衛星完成了多項預定任務。法國實驗設備按程序進行了12次數據采集:材料實驗記錄了合金熔體在微重力下的結晶速率、生物實驗觀測到原生動物對空間輻射的應激反應等。這些數據通過衛星遙測系統實時傳回中法兩國地面站,雙方科學家同步開展分析工作。

8月10日,衛星按預定程序啟動返回制動系統。返回艙在大氣層中經歷劇烈摩擦,表面溫度高達3000℃,但艙內溫控系統始終將法國實驗樣本的保存環境維持在25℃±1℃。15時30分,返回艙精準降落在內蒙古草原預定回收區,回收人員迅速完成實驗設備的交接工作。

開啟航天合作新篇章

此次搭載服務在國際航天界引起廣泛關注。法國國家空間研究中心評價:“中國航天展現了令人欽佩的技術可靠性和合作誠意,這次任務為歐洲與中國的航天合作開辟了新路徑。”

從技術層面看,此次任務驗證了中國衛星的模塊化設計能力和在軌實驗支持能力。衛星搭載的法國設備重量僅80公斤,但需要獨立的電源、溫控和數據傳輸接口,我國工程師創新設計的通用實驗平臺,后來成為長征系列火箭搭載服務的標準配置。

此后,中國先后為德國、意大利等國提供衛星搭載服務,逐步建立起開放包容的航天合作模式。1990年,長征三號火箭成功發射美國休斯公司的亞洲一號衛星,正是源于1987 年這次任務積累的國際合作經驗。

參考來源:上觀新聞、央視網、《中國空間科學技術》

來源: 江蘇省科學技術協會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助