2025 年 7 月 22 日,中原工學院黨委委員、副校長付主木在 2025 科普中國說·河南場帶來演講《綠色出行新體驗——新能源汽車空調與云控制技術》。

以下是付主木的演講節選:

空調系統一直是影響新能源汽車駕乘舒適性與續航能力的重要環節,如今,它正經歷著從“能耗大戶”到“智能管家”的蛻變——

智能網聯技術的融合,將云控制深度植入空調系統的各個層面,它改變了傳統空調僅僅依賴物理硬件控制的方式,通過引入更廣闊的數據感知、更精準的預測算法和更靈活的遠程管理手段,為新能源汽車用戶帶來了前所未有的便捷體驗和能效提升。什么是**“新能源汽車空調”?**

新能源汽車空調廣義指純電動、插電混動、增程式等車型的空調系統。

新能源汽車空調不僅承擔了傳統空調系統“調節車內溫度和濕度”的功能,更肩負著降低整車能耗、延長續航里程、參與電池熱管理等多重使命。它要維持車內舒適溫度環境,還要實現空氣過濾、除濕和凈化功能,更對動力電池、電驅系統等關鍵部件進行溫度控制與保護。

相比于傳統燃油車空調,兩者的本質差異在于能源結構的根本轉變。傳統燃油車的空調系統依賴于發動機驅動壓縮機進行制冷,而新能源汽車因為缺乏發動機,空調系統完全依靠動力電池供電。

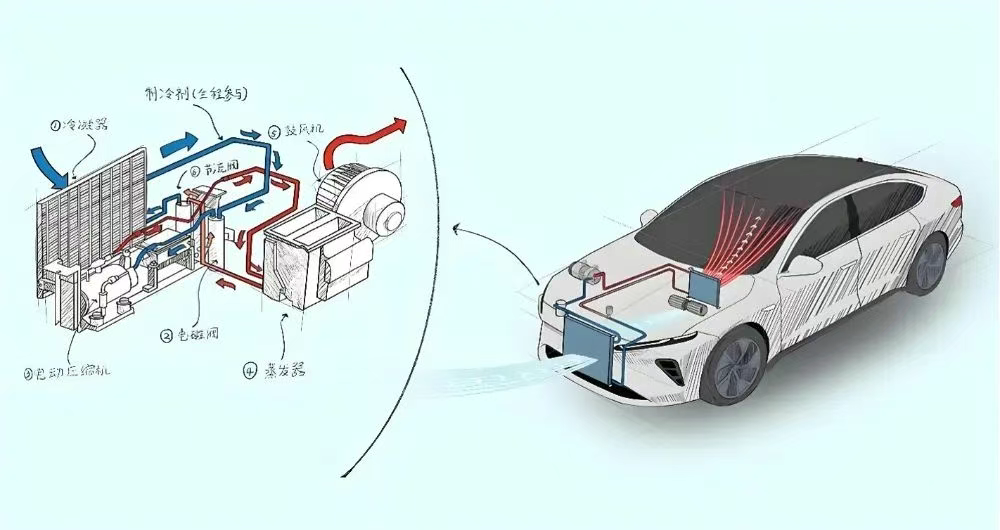

新能源汽車空調的工作原理。圖片來源于付主木 PPT雖然兩類系統在功能上均承擔著車內溫度調節、濕度控制與空氣流通的作用,但其在運行原理、能源來源、控制模式和技術挑戰方面存在顯著不同:

首先是驅動能源差異。傳統燃油車空調依靠發動機曲軸提供動力,通過皮帶驅動壓縮機運行,空調運行時基本不會對車輛的燃油經濟性產生可感知的影響。而新能源汽車空調完全依賴動力電池供電,采用電動壓縮機,即便是在停車狀態也能單獨運轉,其電耗將直接擠占車輛的續航資源,尤其在極寒或極熱環境中更為明顯。

其次是能耗表現差異。燃油車由于具備發動機余熱回收的自然條件,冬季供暖幾乎不需要額外消耗燃料;而新能源汽車無內燃機余熱可用,早期主要依賴 PTC 電加熱器,能效極低,后期逐步引入熱泵技術方能有效緩解冬季續航焦慮問題。

然后是控制策略與系統結構差異。燃油車空調系統相對獨立,主要服務乘員艙舒適性。新能源車空調系統則是整車熱管理體系的組成部分,與電池熱管理、電驅冷卻、整車中央控制器深度耦合,系統控制更為復雜。

最后是環境適應性與智能化水平差異。燃油車主要采用物理開關+自動模式控制,智能化程度較低。而新能源車更依賴智能化策略來優化空調運行效率,包括遠程控制、智能預設、用戶識別等。

綜上對比,新能源汽車空調在新能源汽車架構中的技術含量和戰略地位非常凸顯。新能源汽車空調系統構成

---------------

新能源汽車空調系統整體結構包括 3 大核心部分:電動壓縮機、微通道冷凝器、蒸發器和電子膨脹閥(EEV)。

不同于傳統車輛空調“依賴內燃機”的機制,新能源汽車空調需要自成系統、自供動力、自我感知環境并做出智能響應,這種自循環、閉環調節的工作機制使得它更像是“車內的微型空調生態系統”。

電動壓縮機,堪稱整個系統的“心臟”。其作用是將低溫低壓的氣態制冷劑壓縮轉化為高溫高壓的氣體,從而驅動制冷劑在整個管道中循環流動。當前主流的壓縮機類型包括定頻渦旋式、變頻渦旋式以及集成式壓縮機。

換熱器,是系統的“肺部”。微通道換熱器因其優異的導熱性能和緊湊結構,成為新能源汽車冷凝器和蒸發器的主流選擇。例如,在比亞迪“海豹”車型中,前艙布局緊湊,微通道冷凝器幫助實現了有限空間內的高效換熱能力。

電子膨脹閥,是流量的“精密調度器”。傳統機械膨脹閥依賴物理彈簧調節,而電子膨脹閥(EEV)通過電信號動態調節閥口大小,精確控制冷媒流量。

新能源汽車空調在制冷工作模式下,制冷劑依次經過壓縮、冷凝、節流、蒸發這四個關鍵階段,通過制冷劑自身的相變過程,將乘員艙內的熱量持續轉移至車外環境中,從而達到制冷效果。在制熱工作模式時,制冷劑的循環方向與制冷時相反,通過相變從外部環境中吸取熱量并輸送至車內。這種制熱方式,比單純用電加熱效率高,又節能。

新能源汽車空調系統的挑戰 ----------------

盡管新能源汽車的空調技術在不斷演進,但在實際應用中仍面臨多方面的嚴峻挑戰:

最顯著的問題就是空調系統的高電能消耗加劇了用戶對續航里程的焦慮。在極寒或酷熱環境下,空調能耗可占到整車總能耗的 40%至 60%。尤其在冬季,僅采暖一項功能就可能直接削減超過 50 公里的實際續航里程,這使得北方地區的用戶對“消耗寶貴電量換取溫暖”的體驗尤為敏感。

其次,系統在極端氣候條件下的適應性仍有不足。當環境溫度低于零下 20℃ 的極寒或高于 45℃ 的酷熱時,空調性能會出現劇烈波動,采用熱泵技術的系統效率會急劇下降甚至完全停機。

再者,用戶認知與使用習慣仍需引導。許多人仍延續著燃油車的操作模式——例如頻繁啟停空調、將溫度設置為極限值(最高或最低)、停車后不關閉空調等行為,這些習慣不僅浪費能源,還可能對電池壽命造成損害。

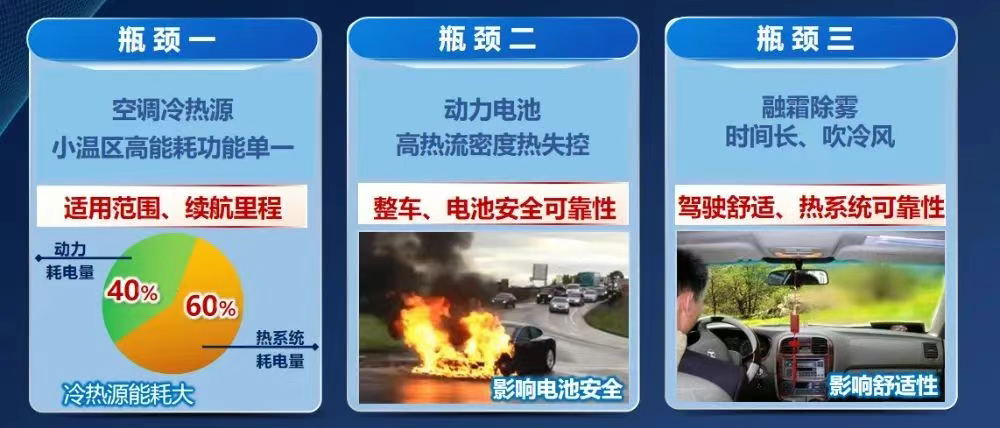

基于上述挑戰,目前新能源汽車空調存在的技術瓶頸主要體現在三個關鍵方面:

一是系統在極端溫度區間(低于-20℃ 或高于 45℃)的冷熱源效能缺陷,其能效的顯著衰減導致乘員艙舒適性與電池熱管理功能同時受限。

二是隨著動力電池單體功率密度的不斷提升,在高倍率放電或快速充電過程中熱失控風險相應上升。如果空調系統無法及時精準地調節冷媒與冷卻液的流量,可能無法有效抑制電池溫升,進而引發安全事故。

三是在冬季高濕度環境下,熱泵空調的室外蒸發器極易結霜。系統需要耗時 5 至 8 分鐘進行融霜操作,在此期間,車廂內擋風玻璃的除霧能力大幅減弱,且空調出風口可能吹出冷風,嚴重影響行車安全與乘坐舒適度。

新能源汽車空調的技術瓶頸。圖片來源于付主木 PPT

云控賦能汽車生態

云控制技術的介入為解決上述瓶頸提供了新的路徑。傳統空調系統主要依賴車內的物理按鍵和車輛本地的控制算法,而云控制則構建了“數據驅動+遠程交互”的全新范式。它通過車載終端、云計算平臺與用戶端設備(如手機 APP 或語音助手)的三層聯動,實現了對空調系統的智能管理。

具體到空調應用領域,“云+端”的協同模式主要實現了四類核心功能:

一是遠程控制,支持用戶在出行前通過手機預設車內溫度,有效解決“上車時車內酷熱或嚴寒”的痛點;結合用戶行程的定時策略更能精準匹配需求,減少無效能耗。

二是智能調節功能,基于對用戶歷史使用行為和實時環境數據的深度分析,生成個性化的運行方案(例如在車輛充電完畢后自動開啟除濕模式,或識別不同駕駛員身份后自動加載其專屬設置)。

三是故障預測能力,通過持續監測壓縮機功率、工作電壓、排氣溫度等關鍵參數,能在異常情況完全發生前發出預警(例如提前發現可能導致“間歇性不制冷”的隱患),從而降低故障發生率與后續維修成本。

四是多車管理功能,幫助擁有多輛新能源車的企業或家庭用戶,實現對車隊空調的統一調度與監控,顯著提升運營效率。 展望未來發展,新能源汽車空調技術將呈現四大進化趨勢:

首先是 AI 自適應溫控,將通過車內攝像頭進行人臉識別,準確判斷乘員數量、位置分布、衣著厚度等特征,并綜合環境參數(如日照強度、風速、空氣濕度),甚至結合乘客健康監測數據(如體溫、心率),實現高度個性化的微氣候精準調節。

其次是在 5G 高速網絡賦能下的云車協同將實現毫秒級的指令響應與反饋,在保障電池系統安全運行的同時,為多臺車輛提供協同優化的全局策略。

整車熱管理裝備。圖片來源于付主木 PPT然后是整車熱管理系統,將深度整合驅動系統、制動系統、電池冷卻產生的廢熱等多源熱能,構建冷熱耦合的復合型熱交換網絡,并為冷藏運輸車、電動重型卡車等特殊用途車輛開發定制化的熱管理架構。

最后是用戶可編程場景功能將允許車主自定義如“午休模式”、“高原行車模式”等復雜場景策略,系統自動調用預設的溫度、風量等組合參數。通過開放接口與智能家居生態系統對接,最終實現“空調即服務”的生態化延伸。 總之,新能源汽車空調系統正經歷從獨立功能部件向集成化熱管理核心、用戶交互樞紐與數據處理智能體的重大轉型。從早期的簡單電動壓縮機替代,到熱泵技術的廣泛應用,從傳統的機械控制邏輯到如今云計算與人工智能的深度融合,系統已完成了“機械化到數字化”、“獨立運行到全局協同”的本質性躍遷,這項關鍵技術將最終為構建高效、智能、綠色的未來出行生態系統提供核心支撐。

來源: 科普中國說

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國說

科普中國說