錢維宏

北京大學物理學院

本圖片由圖蟲創意提供,僅供于科普中國平臺使用

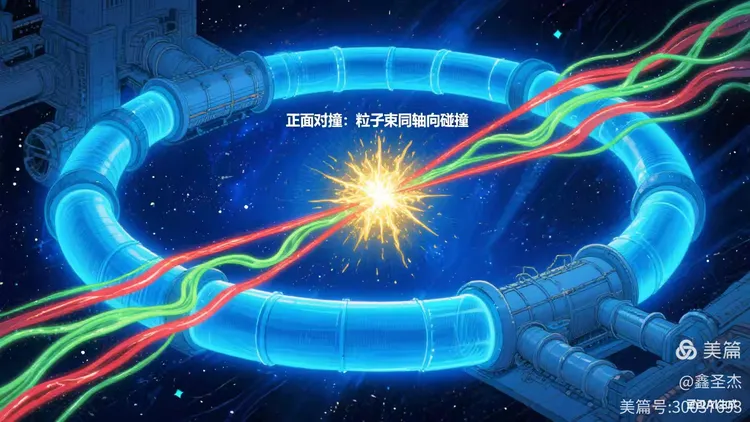

2025年7月6日,中國科協年會將“希格斯粒子性質和質量起源”列為十大重大科學問題之一。這是一場國力的展示,也是一場科學的競爭。解開這一宇宙級謎題需要的是一個強大的實驗工具——粒子對撞機。目前計劃建造的環形正負電子對撞機,正是為了在極端條件下捕捉粒子加速碰撞瞬間新粒子的出現和行為。而關于“如何讓碰撞更高效”的討論,引出了正面對撞與正交對撞的有趣對比。

1. 巨型正面對撞機里的 “加速碰撞盛宴”

計劃中的環形正負電子對撞機是一臺為“粒子加速碰撞”量身定制的巨型機器。它將開挖直徑6.5米、深度近100米、周長100公里的地下環形隧道,圍繞形成一個約5000畝的科研園區,總耗資約360億元。這臺機器的核心任務是讓電子與正電子在極致加速后發生碰撞,釋放出宇宙誕生初期的能量狀態。

其工作流程圍繞“加速”與“碰撞”展開:

1.1. 初步加速:電子(負電子)和正電子首先經過直線加速器進行初步加速,獲得初始動能。1.2. 環形加速:隨后,這些粒子被注入100公里長的環形隧道,通過超導磁鐵的引導,電子順時針加速,正電子逆時針加速,在無數次繞圈過程中持續加速,速度逼近光速,能量提升至120 GeV(能量單位)。

1.3. 對撞過程:最終,兩束粒子在獨立的束管中反向加速運行,在兩個對撞點實現正面加速碰撞。碰撞瞬間,能量全部轉化為新粒子的“誕生能量”。

2. 加速碰撞的矢量本質:力與能量的碰撞法則

粒子加速碰撞的核心在于矢量力的相互作用。當粒子被加速到能量 E 時,其運動不僅具有瞬時速度,還攜帶了明確方向的“加速力矢量”——這是一種既有大小(能量)又有方向的物理量。兩個粒子的加速碰撞,本質上是兩個矢量力的直接碰撞,碰撞產物是希望得到一個全新的矢量力,并伴隨著大量新物態粒子的產生,這些新粒子表現為加速運動【1-4】。

矢量碰撞的核心規則如下:

2.1. 質能關系:每個被加速的粒子,其“質能”可表示為質量與速度平方的乘積(即能量 E )。2.2. 新矢量力的大小:與兩個入射粒子矢量的夾角密切相關,具體由夾角的正弦值決定。正弦值越大,碰撞產生的新矢量力就越強。

2.3. 新矢量力的方向:固定且垂直于兩個入射粒子矢量所構成的平面。這類似于用兩個垂直的力擠壓橡皮泥,橡皮泥的形變方向垂直于擠壓方向。

3. 正面加速碰撞:矢量的 “相向抵消”

在當前環形正負電子對撞機的設計中,粒子采用180度正面加速碰撞——兩束粒子的加速方向完全相反,類似于兩個人從一個不轉動球的南北兩極相向奔跑,最終在赤道相遇并相撞。這種碰撞的矢量消失特性十分鮮明:

3.1. 矢量特性:

3.1.1. 粒子正面碰撞夾角是180度,此時正弦函數值為0。根據矢量碰撞規則,水平入射粒子矢量力的正面碰撞不會產生一個確定方向的新矢量,因為它的模(大小)為0。

3.1.2.正面碰撞方式可以被看作是矢量的“相向抵消”,即兩個矢量在反方向上相互抵消,不產生明確的矢量結果。

3.2. 能量利用評估:

3.2.1.盡管矢量方向上沒有明確的結果,但從能量利用的角度來看,正面加速碰撞能夠最大限度地將舊粒子的動能轉化為新粒子的能量。碰撞前后的總能量是守恒的。

3.2.2.當電子和正電子各加速到120 GeV時,它們的質心能量達到240 GeV。這也是科學家選擇正面碰撞的核心原因——能夠高效利用能量產生目標粒子(如希格斯玻色子、Z/W玻色子)。

3.3. 捕捉散射狀的破碎產物

為捕捉這些散射狀的破碎產物,科學家們在碰撞點周圍安裝了“全立體角探測器”。其設計如下:

3.3.1.內層:追蹤新粒子軌跡,記錄新粒子的運動路徑。

3.3.2.中層:測量能量,精確記錄新粒子的能量分布。

3.3.3.外層:捕捉穿透性新粒子,確保高能新粒子不會逃逸。

這種球面立體無死角的設計,正是因為正面碰撞中,新粒子的運動方向具有隨機性。為了不遺漏任何一個可能的信號,探測器需要球面全方位覆蓋。這種設計確保了即使新粒子的運動方向不確定,也能夠全面捕捉到它們的信號。

=

4. 兩個力的加法和乘法:形成不同的力

兩個力的加法與乘法形成不同的力。力是矢量,具有大小和方向兩個要素。兩個力的矢量加法遵循平行四邊形定則,其合矢量位于同一平面內。當兩個力大小相等且相互垂直時,通過矢量加法形成的合力大小為其中一個力的 1.414 倍。矢量加法僅適用于作用于同一物體或粒子的兩個力,合力的單位與原力的單位相同。

兩個力的矢量乘法是叉積(或矢量積),其結果是一個新矢量,方向垂直于兩個碰撞力所在的平面。當兩個碰撞力大小相等且垂直時,叉積形成的矢量模為其中一個力的平方倍。矢量乘法適用于兩個粒子的加速碰撞場景,新矢量的物理性質與兩個原始力的性質不同。兩個力相乘的單位是牛頓的平方,其具體的物理意義取決于應用場景。

在兩個力正交碰撞形成的新矢量中,其物理意義在不同領域中有所不同。在天文學中,該新矢量表示膨脹力;在地質學中,它表示地應力;在氣象學中,則表示上拽力。在宏觀世界中,龍卷風和強對流性極端天氣中的垂直力,也稱為上拽力,正是水平方向上兩股氣流正交碰撞的產物【4,5】。

5、 正交加速碰撞:矢量的 “垂直增強”

如果將兩束加速粒子的碰撞角度從180度改為90度,粒子的矢量碰撞規律會發生根本性變化。此時兩束粒子的加速方向垂直,類似于東西方向的粒子與南北方向的粒子在原點相撞。這種碰撞方式類似于海洋上超級臺風外圍四條螺旋云-雨帶水平匯合時的正交碰撞【4,5】。在這種情況下,相鄰粒子的碰撞夾是90度,對應的正弦函數值為1,形成臺風的最大上升加速度【4,5】。

5.1. 矢量模的顯著提升

在正交加速碰撞中,入射粒子的矢量交叉相乘形成的新矢量模達到最大值。如果粒子加速到能量為E,根據矢量乘積規則,新矢量的模為E的平方。當 E = 120 GeV時,粒子正交加速碰撞產生的瞬時新矢量模為14400 GeV,是正面碰撞能量的60倍。

5.2. 產物的矢量方向:確定性的“垂直指向”

與正面加速碰撞不同,正交加速碰撞產生的新矢量方向是確定的——嚴格垂直于兩束入射粒子構成的平面【4,5】。這意味著新粒子的運動方向具有明確的指向性。

這種確定性使得探測變得簡單:無需球面全立體角覆蓋,只需在垂直于碰撞平面的方向上安裝探測器,就能精準捕捉新粒子的矢量信號,從而大幅降低探測器的設計復雜度。

6、 設計的顛覆性變革:從 100 公里到 1.7 公里

?如果采用正交加速粒子碰撞設計,對撞機的工程規模將發生革命性變化:

6.1. 隧道長度大幅縮減

若只需達到正面碰撞240 GeV的能量密度,參與正交加速碰撞的粒子能量可顯著降低。因此,環形隧道的周長可從100公里縮短至1.7公里。這意味著對撞機的物理尺寸將大幅縮小,從而極大地減少了工程實施的復雜性和難度。

6.2. 成本與能耗銳減

6.2.1. 造價降低:工程造價將從360億元降至6億元,降幅超過98%。這一巨大的成本節約將使項目的經濟可行性大幅提升。

6.2.2. 科研園區面積減少:由于隧道長度的縮短,科研園區的占地面積也將大幅減少,從而降低了土地使用成本和環境影響。

6.2.3. 運行能耗降低:運行時的電力消耗也將隨之大幅減少,這不僅降低了運營成本,還提高了項目的可持續性。

6.3. 探測系統簡化

6.3.1. 探測器設計簡化:在正交加速碰撞中,新粒子的矢量方向具有明確的指向性,垂直于兩束入射粒子構成的平面。因此,探測器無需360度(甚至球面)全覆蓋,只需聚焦于碰撞平面的垂直方向。這將顯著降低探測器的硬件成本和設計復雜度。

6.3.2. 數據處理壓力減輕:由于探測范圍的縮小,數據處理量也將大幅減少。這不僅降低了計算資源和人力資源的需求,還提高了數據處理的效率和精度。

這種設計的顛覆性變革不僅在技術上具有創新性,更在經濟和環境方面具有顯著的優勢。它為未來粒子對撞機的設計提供了一種全新的思路。

7. 加速碰撞的產物:從 “粉碎機” 到 “能量轉換器”

兩種碰撞方式的本質差異,體現在產物的特性上:

7.1. 正面加速碰撞更像一臺 “粒子粉碎機”:入射粒子矢量相互抵消,形成的新粒子質量大、數量少、無目標、能量分散,主要用于精確測量已知粒子,如希格斯玻色子的性質;

7.2. 正交加速碰撞則像一臺 “質量 - 能量轉換器”:入射的粒子質量通過加速碰撞不可逆地轉化為大量新粒子的能量,新粒子速度遠大于入射粒子,且數量更多、能量更高、質量更小。從理論上看,粒子加速碰撞更易產生未知的新粒子,為探索 “標準模型之外的物理” 提供可能。

7.3. 正交加速碰撞新粒子的方向性:只要避開兩束粒子的加速正面碰撞和追尾碰撞,其他角度加速碰撞形成的新粒子都是有方向性的加速運動。夾角30度加速碰撞產生的能量是正交加速碰撞產能的一半。因此,正交加速碰撞的產物不僅能量密度大,而且新粒子會沿特定方向加速運動。謹記:正交碰撞生新態!

8. 科學的可能性:從設想走向驗證

如果正交加速碰撞的矢量規則得到實驗驗證,將為粒子物理研究開辟新路徑。這不僅意味著中國可以建造小型化的環形正負電子正交對撞機,歐洲現有的27公里長的大型強子對撞機(LHC)也可以通過末端的幾何改造實現粒子正交加速碰撞。改造后的能量密度有望提升至當前值的平方倍,這將為發現新粒子、探索未知物理現象提供前所未有的機遇。在希格斯玻色子之后,人們或許能再次捕捉到全新的粒子,揭開更多宇宙奧秘。

?

粒子加速碰撞的矢量奧秘,正等待科學家用實驗去驗證。無論是粒子正面加速碰撞的精準測量,還是粒子正交加速碰撞的大膽設想,本質上都是人類探索“質量起源”和“宇宙基本規律”的不懈嘗試。每一次碰撞的火花,都可能照亮未知的科學邊疆。

參考文獻

【1】 Qian WH (2022) Orthogonal Collision of Particles Produces New Physical State. J Modern Physics 13: 1440-1451。

【2】 Qian WH (2023) A Physical Interpretation of Mass-Energy Equivalence Based on the Orthogonal Collision. J Modern Physics 14: 1067-1086。

【3】 Qian WH (2024) The Essence of Gravity Is the Expansion Tendency of the Universe after the Big Bang. J Modern Physics 15: 804-849。

【4】 Qian WH (2025) Expanding Force in Astronomy and Updraft Force in Meteorology. J Modern Physics 16: 267-285。

【5】 Qian WH, Du J, Leung JC, Li WJ, Wu FF, Zhang BL (2023) Why are Severe Weather and Anomalous Climate Events Mostly Associated with the Orthogonal Convergence of Airflows? Wea

Clim Extremes: https://doi.org/10.1016/j.wace.2023.100633

來源: 錢維宏

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

錢維宏

錢維宏