荷蘭,這個國土面積僅4.15萬平方公里(小于中國寧夏)的歐洲小國,卻以全球第二大農產品出口國的地位震撼了世界農業版圖。在耕地資源稀缺(27%國土低于海平面)、自然條件并不優越的背景下,荷蘭農業創造出畝產值達6.8萬美元的奇跡,其發展路徑已成為資源受限型國家農業現代化的標桿。這一成就的取得,源于其獨特的科技、組織與生態協同創新體系。

讓我們通過以下2000字的內容,一起了解下這個“小國大農”的全球典范。

一、科技驅動集約化生產:重新定義農業效率

荷蘭農業的核心競爭力在于用技術創新突破資源限制。面對低洼潮濕、光照不足的自然條件,荷蘭將農業生產從“靠天吃飯”轉變為精準可控的工業化流程:

- 溫室農業的巔峰:全國玻璃溫室面積超過1.1萬公頃,占全球總量的1/4。這些溫室采用Venlo型結構設計,脊高增加以優化光照和空間利用,配備全自動化環境控制系統,實時調節溫濕度、CO?濃度(維持900μmol/mol)和光照。

- 無土栽培革命:巖棉基質栽培技術徹底規避土傳病害,配合水肥一體化系統,實現節水98% 和養分精準供給。以番茄為例,荷蘭溫室年產量達百萬噸,單產是傳統種植的10倍,用水量僅為1/8。

- 全程機械化與智能化:從播種機器人、無人拖拉機到自動化擠奶系統,農業生產各環節高度機械化。溫室控制中心通過大數據分析環境參數,自動觸發補光、通風或灌溉指令,降低人力依賴的同時提升穩定性。

種業創新是另一大支柱。位于北部的“種子谷”聚集了全球頂尖育種企業,通過基因編輯和分子育種技術,持續推出抗病高產品種。全球70%的商業種子與荷蘭相關,其培育的Sweet Aryana櫻桃等新品種正逐步替代傳統作物,提升產業韌性。

二、“家庭農場+合作社”:高效率組織模式

荷蘭農業的高效不僅源于技術,更在于其獨特的組織生態:

- 專業化家庭農場:全國農場平均規模約18公頃,專注于單一品類(如番茄、奶牛或花卉)。過去30年農場數量減少30%,但生產效率翻倍,體現“優勝劣汰”的市場優化機制。

- 全產業鏈合作社:農民通過合作社掌控從生產到銷售的全鏈條。

- 花卉合作社掌控95%市場份額,馬鈴薯種薯合作社占比達100%

- 荷蘭合作銀行(Rabobank)提供90%農業信貸,推出“轉型優惠貸款”支持可持續發展項目。

這種模式形成強大的議價能力和風險共擔機制。2025年荷蘭櫻桃種植戶面對土耳其霜凍減產時,正是通過合作社快速調整渠道策略,依托高價優質路線保障收益。

三、可持續發展:資源循環與生態再生

荷蘭將環保約束轉化為創新動力,開創“循環農業”全球標桿:

-

資源高效利用:推行“用一半資源,產翻倍食物”戰略,化肥農藥用量比歐盟低40%,畜牧業抗生素使用量僅為全球均值的40%。

-

閉環系統構建:

-

畜禽糞便經處理后轉化為有機肥料,反哺種植業

-

溫室CO?來自天然氣鍋爐余熱,營養液回收率達95%

-

再生農業實踐:Bodemzicht農場通過移動雞棚放養蛋雞,雞群啄食昆蟲、散布糞便,一年內使土壤有機質提升4%,探索出“固碳增肥”新模式。

荷蘭政府更設定雄心目標:2030年氮排放減半,2050年實現資源100%循環利用,將農業納入國家綠色增長戰略。

四、高度專業化與全球市場導向

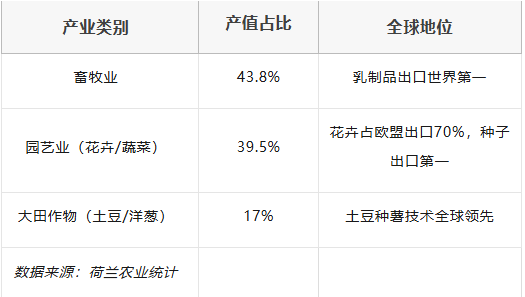

荷蘭農業的產業結構精準聚焦高附加值領域,形成全球競爭優勢:

貿易策略上,荷蘭采取**“大進大出”模式**:進口土地密集型原料(如飼料),出口深加工農產品(奶酪、花卉種球、番茄醬)。其農產品出口依存度超90%,近80%銷往歐盟各國,德國獨占25%份額。為鞏固優勢,荷蘭在全球設立40余個農業處,實時監測市場動態。2025年櫻桃季便精準抓住南歐減產機遇,以溢價策略(8-10歐元/公斤)主攻高端超市。

五、政府與科研體系:創新引擎的支撐

荷蘭農業奇跡的背后是國家戰略級支持:

-

政策法規保障:

-

《土地整理法》推動碎片農田連片經營,促進機械化;

-

征收“過量肥料稅”,強制農牧結合。

-

教育與科研網絡:

-

瓦赫寧根大學為核心構建“食品谷”,形成產學研一體化生態,年均推出1000+新品種;

-

農民需持證上崗,職業教育強調實操技能更新。

-

產業鏈協同創新:2025年,Farm Frites聯合麥當勞、Rabobank啟動“再生農業計劃”,為80家馬鈴薯農場提供技術資金支持,目標改善土壤健康并降低碳排。這種企業主導、銀行讓利(提供轉型貸款)、終端買單的模式,加速可持續轉型。

啟示:小國農業的全球范式

荷蘭農業以科技集約化、組織協作化和生態可持續為核心,將先天劣勢轉化為全球競爭優勢。其經驗揭示:現代農業的競爭力已從資源規模轉向創新密度與系統效率。

在氣候變化與糧食安全挑戰加劇的今天,荷蘭模式為資源有限的國家提供了一條可鑒之路——以技術替代土地、以協作放大價值、以循環延續生機,這正是小國農業獻給世界的宏大啟示。

來源: 公眾號:趙廣筆記

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

一芳田自然科普

一芳田自然科普