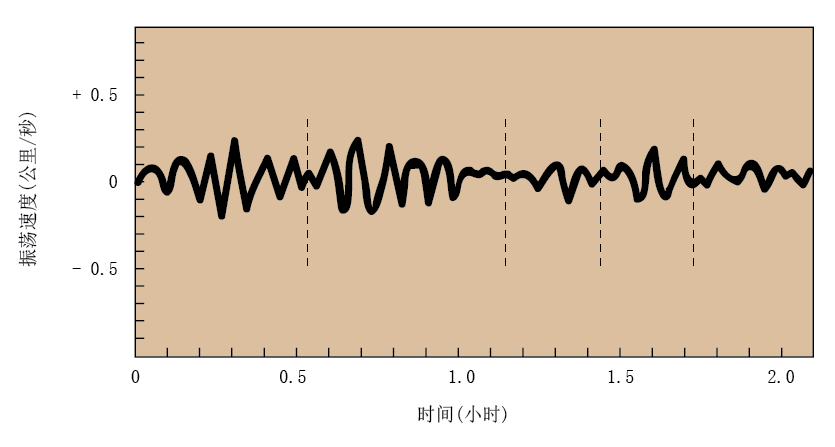

#每周天文名詞#五分鐘振蕩(5-minute oscillation)是太陽表面氣體以約五分鐘為周期的上下起伏運動,平均速度約0.3千米/秒,振幅約25千米。1962年,美國天文學家羅伯特·萊頓(Robert Leighton)等人通過多普勒效應分析太陽光譜發(fā)現(xiàn)了這種現(xiàn)象,促進了日震學的誕生。振蕩在水平方向可覆蓋上萬千米,呈現(xiàn)大范圍“同起同落”,在垂直方向上振幅隨遠離日面中心而減小。這種振蕩被認為源于太陽對流層中的熱對流激發(fā)的聲波和重力波,在特定頻率范圍內,這些波在光球與更高層之間反復反射,形成駐波,產生周期性運動。1970年,美國天文學家羅杰·烏爾里克(Roger Ulrich)提出了“太陽諧振腔”模型,成功解釋了其周期來源,為日震學奠定基礎。五分鐘振蕩不僅存在于安靜區(qū),在磁場復雜的太陽活動區(qū)也能觀測到,盡管振幅較弱。此外,太陽磁場也隨之呈現(xiàn)1~2高斯的周期性變化。作為最明顯的太陽駐波現(xiàn)象,五分鐘振蕩成為探測太陽內部結構的重要工具。圖像來源:中國大百科全書第三版網(wǎng)絡版

來源: 星明天文臺

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

星明天文臺

星明天文臺