在過去的幾天里,北京的的降雨量已經超過全年平均降雨量。30 條鮮活的生命逝去,31 條道路損毀,136 個村莊斷電,1825 個基站斷網,市郊鐵路停運……人們不禁驚詫:讓一座現代化超級大都市發(fā)生這種情況,這暴雨該有多強烈!

但是事情已經發(fā)生,我們就不得不思考,這場暴雨,到底是“千年一遇”的天災,還是在全球氣候異常頻發(fā)的大背景下,可能成為越來越頻繁的常態(tài)?

要理解北京的這次暴雨,以及更廣泛的全球極端天氣現象的成因,我們首先要搞清楚一個核心概念:什么是極端天氣?

很多人可能覺得極端天氣就是“罕見天氣”或者“異常天氣”,比如百年一遇的洪水,十年一遇的干旱。這種理解其實不太準確。舉個例子,如果北京在七八月份突然變得涼爽宜人,從氣象數據上來看,也可能是百年不遇的現象,但因為它帶來了舒適,沒有造成破壞,我們通常不會把它稱為極端天氣。

更準確地說,我們關注的極端天氣,往往指的是那些具有顯著破壞力或潛在災害性的天氣事件。即便某種天氣現象可能在某個區(qū)域經常發(fā)生,但如果它的強度、持續(xù)時間或影響范圍能夠造成嚴重的經濟損失、人員傷亡或生態(tài)破壞,那么它就屬于極端天氣范疇。

所以,**極端天氣更側重于其災害性而非單純的罕見性。**對于災害性的極端天氣而言,變成常態(tài)比千年一遇要可怕得多。

暴雨因何而起?

暴雨的成因其實是相對清晰的,它可以用克勞修斯-克拉佩龍方程來解釋。這個方程告訴我們,空氣的溫度越高,它能夠容納的水蒸氣就越多。粗略地講,溫度每升高 1 攝氏度,空氣中能容納的水蒸氣就會增加大約 7%。我們身邊的大氣就像一個水庫,氣溫越高,水庫的容量也就越大。當大氣中的水汽含量達到飽和后,稍微遇到擾動,就會讓水迅速凝結然后掉下來,這就是人人都熟悉的雷陣雨。冷空氣、地形抬升、遇到凝結核,這條都是讓降雨發(fā)生的條件。如果條件合適,空氣中的水分會出現崩塌式的連鎖反應,然后產生非常強烈的降雨。

簡單計算一下就可以知道,30℃ 的時候,每立方米空氣中可以儲存 30.4 克水,如果氣溫上升到 40℃,儲水量就會暴漲到 51 克/立方米。如果按照飽和含水量 51 克/立方米,積雨云云層厚度 10 公里計算,如果這些水全部落下來,將會形成 510 毫米的降雨量(北京的平均年降水量是 600 毫米),這個模型雖然粗糙,但與本次北京暴雨的數據非常吻合。

所以,氣溫升高是導致極端降雨事件增加的重要原因之一,因為它為降水提供了更充沛的彈藥。

為何氣溫那么高?

所以,新的問題產生了,為什么氣溫會升高呢?

簡單回答,當然是全球變暖引起了氣溫的持續(xù)升高。但是很顯然,這個解釋沒有說服力,因為全球變暖這四個字,我們早就聽麻了。

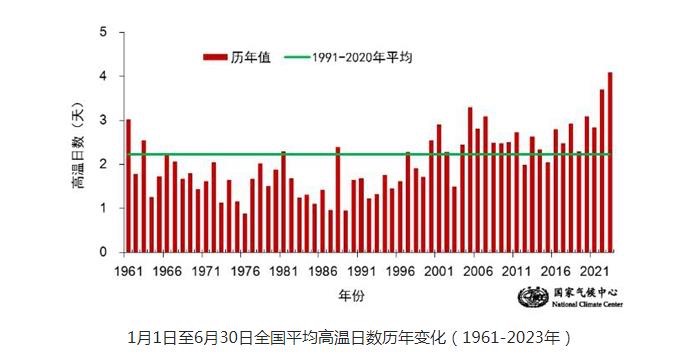

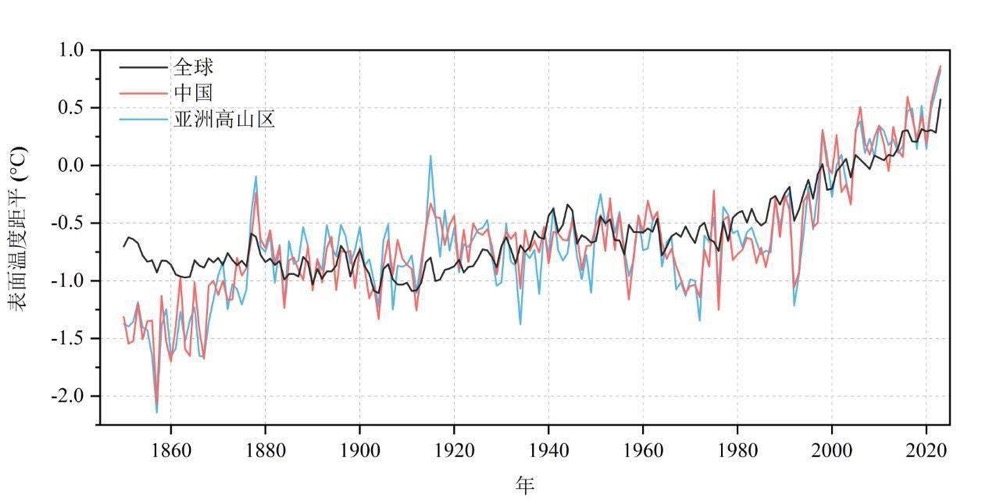

大家普遍知道,全球平均氣溫在上升。但很多人會疑惑,自工業(yè)革命以來,全球平均氣溫也只上升了 1 攝氏度多一點,為什么我們卻感覺局部地區(qū),尤其是夏天,會變得異常炎熱,甚至刷新歷史紀錄的高溫頻頻出現呢?

這里就涉及到一個關鍵點:全球平均氣溫的上升其實并不是均勻的。平均氣溫上升 1℃ 多一點,這并不是一個監(jiān)測到的數據,這是通過統(tǒng)計全球各地各個季節(jié)的大量氣溫數據,進行平均后得到的結果。而平均之前的那些數據,表現出的是極端不均衡的混亂狀態(tài)。

你以為的全球升溫,是夏天變熱,冬天變暖。其實真實的天氣數據是,一些地區(qū)變得夏天極熱,另一些地區(qū)變得冬天極寒,甚至有一些地區(qū)囊括了夏天極熱和冬天極寒。“全球平均氣溫緩慢上升”的表達方式真的給了很多人誤解,這就好像一個飽經戰(zhàn)亂的國家里,有人一夜暴富,還有大量難民流落街頭,但新聞里的報道說的卻是“人均可支配收入緩步上漲”一樣可笑。并非全球變暖引發(fā)了極端天氣,而是全球極端天氣頻發(fā)的統(tǒng)計學規(guī)律,恰恰是全球變暖的直接體現。

極端天氣的成因

極端天氣的本質是熱量分布的不均衡,而造成熱量分布不均衡的原因主要有以下幾個:

01 熱容量和水循環(huán)變化:

地球上不同的物質,如陸地、海洋和大氣,它們吸收和釋放熱量的能力,也就是熱容量,是有很大差異的。陸地升溫和降溫都比海洋快。在全球變暖的大背景下,陸地升溫更快,導致海陸溫差加大。同時,全球變暖也改變了水循環(huán),一些區(qū)域變得更干旱,另一些區(qū)域則降水增多。干旱地區(qū)由于缺乏水分蒸發(fā)散熱,地表更容易升溫,導致白天的極端高溫;而多雨地區(qū)則可能因為水汽充足,在特定條件下形成極端降雨。

02 大氣保溫層的變化:

二氧化碳等溫室氣體就像給地球蓋上了一層棉被,阻礙了地表熱量的散失。這層“棉被”使得夜晚氣溫下降變緩,導致最低氣溫升高。但同時,它也改變了大氣環(huán)流模式。一些研究指出,這種“保溫層”的變化,可能導致局部區(qū)域的白天熱量積聚更多,夜間散熱又不充分,從而加劇了高溫的持續(xù)性。

03 云量和日照水平的變化:

云層對地表溫度有顯著影響。白天的云層可以反射太陽輻射,起到降溫作用;夜晚的云層則能阻礙地表熱量散失,起到保溫作用。氣候變化可能影響云的形成和分布,導致某些區(qū)域日照時間增長,從而加劇白天的熱量積累。

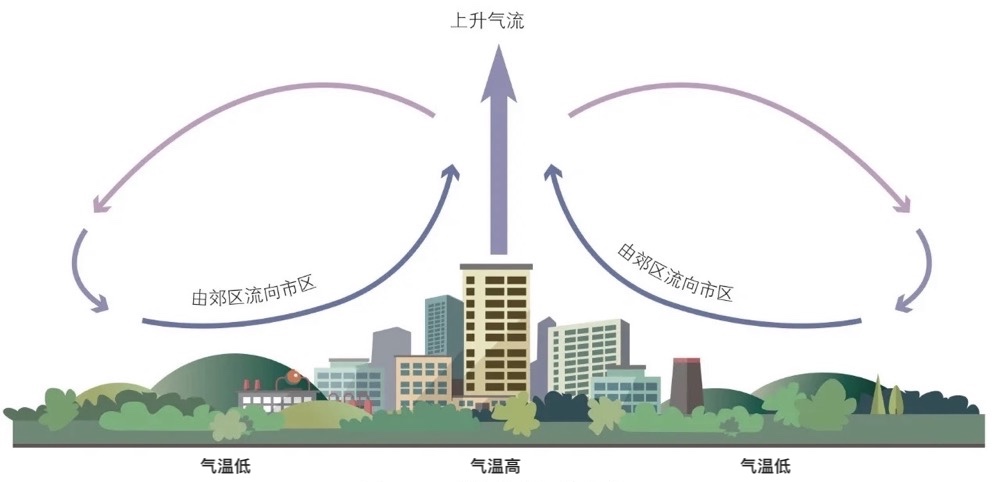

04 城市熱島效應:

這一點在城市地區(qū)尤為明顯。鋼筋水泥的建筑物、柏油馬路等城市建材比自然地表吸收和儲存更多的太陽熱量。同時,城市中大量的空調、車輛等人工熱源也會釋放熱量。這些因素導致城市中心區(qū)的溫度明顯高于周邊郊區(qū),形成了城市熱島。熱島效應會加劇城市地區(qū)的極端高溫,并且會增強城市上空的對流,進一步誘發(fā)或加劇城市地區(qū)的暴雨強度。當城市上空積聚大量熱量和水汽時,一旦有冷空氣或不穩(wěn)定氣流觸發(fā),就可能在短時間內傾瀉而下。

05 二氧化碳排放與消耗的失衡:

歸根結底,這一切都與人類活動脫不開關系。工業(yè)化進程中大量排放的二氧化碳等溫室氣體,打破了地球碳循環(huán)的自然平衡。森林砍伐、土地利用變化等也減少了二氧化碳的吸收,進一步加劇了大氣中溫室氣體的濃度。這種失衡是導致全球變暖,進而引發(fā)極端天氣事件頻發(fā)和強度增大的根本原因。

原因總結與對策

如果看了上面的原因,你還是沒有對極端天氣有個完整的理解的話,我可以給你做一個很粗糙的比喻,以后你要給朋友講極端天氣,有這一句話就夠了:由于溫室氣體的增加和城市面積的增加,導致地球處于一個升溫期內,這就像是一鍋正在加熱的水一樣,加熱的過程中總是冷熱不均且翻滾擾動的。地球的歷史上有的時代比現在熱,有的時代比現在冷,但只要溫度沒有快速上升或者下降,地球的氣候就是相對平穩(wěn)的。現在的極端天氣,是溫室氣體快速排放和城市化共同作用的結果。

北京這次的暴雨,就是全球氣候變暖大背景下,超級城市快速建設的小環(huán)境中,發(fā)生頻率正在快速提升的極端天氣現象。這種天氣正在從偶發(fā)變成必然。那,我們該怎么辦呢?

說實話,我們手頭的應對手段真心不多。一方面,堅持節(jié)能減排,用行動延緩氣候變暖的進程,這是個長期任務。另一方面,做好突發(fā)災難預警,做好城市排水工程,做好應急預案,這是有效但卻無法解決根本問題的應對策略。

也許,寫一篇科普文,或者把極端天氣形成的原理告訴給身邊的人,也算是對抗極端天氣的小手段吧。畢竟,知道越多,恐懼越少。你說呢?

來源: 科學聲音

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科學聲音

科學聲音