上一期我們跟隨“蛟龍號”載人潛水器來到了大洋37航次第一航段的現場,見識到了比恐龍資歷還老的無脊椎浮游動物——水母,今天我們繼續下潛,跟派大星的原型——海星打聲招呼吧~

圖為蛟龍號在西北太平洋海山1803米水深處采集到的海星

海中的星星

海星,是棘皮動物中生理結構最有代表性的一類。如今世界上的海星有1600多種,它們形態、大小、顏色都各異,廣泛分布于砂質海底、軟泥海底、珊瑚礁及各種深度的海洋中,但是在淡水中不會有它們的蹤影,這是因為它們體內的滲透壓與海水相近,因而只能生活在海水的環境中。

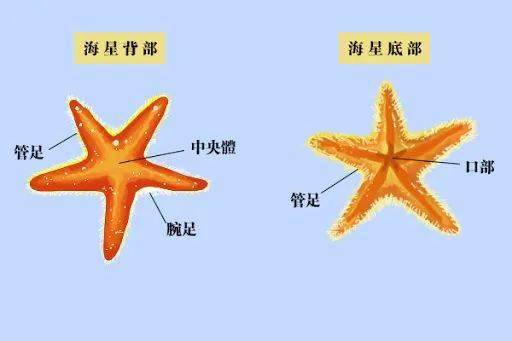

海星形如其名,像星星一樣,身體由體盤和腕組成,盤和腕的分界不明顯。腕數一般為 5個,有的多達40個。腕內充有生殖腺和消化腺,腕下面有開放的步帶溝與口相通。溝內具有4行或2行管足。這些管足的末端有吸盤,海星既能通過管足捕獲獵物,又能利用管足的伸縮來完成運動。

派大星是食肉動物?

海星平時喜歡棲息在海底沙地或礁石上,是個能躺著絕不坐著的主,可誰能想到這么慵懶的海星其實是食肉動物呢?不過由于海星的行動不能像鯊魚那樣靈活、迅猛,所以它的主要捕食對象是一些行動較為遲緩的海洋動物,如貝類、螃蟹和海葵等。

海星的進食方式很奇特,它捕食時常采取緩慢迂徊的策略,慢慢接近獵物,把自己的胃從口中吐出并包裹住獵物,并利用消化酶消化掉自己的獵物。吃完了之后,再把胃收回來。如果在進食的過程中遇到捕食者,海星就會把這個胃扔掉,逃走后很快可以再長出來一個胃。

正在進食的海星

海星大招——分身術

海星的絕招是它分身有術。若把海星撕成幾塊拋入海中,每一碎塊會很快重新長出失去的部分,從而長成幾個完整的新海星來。在自然界中,海星的腕及體盤常常因復雜的自然環境以及天敵等因素而受損,甚至斷落,然而海星并不怕。絕大多數的海星種類經過一段時間的修養,都能輕松的補全斷掉的腕,甚至個別種類能夠從單一的斷落腕上長出新的中央盤。

從一個腕再生出來的海星,剛長出來的腕還很短

由于海星有如此驚人的再生本領,所以“缺胳膊少腿”對它來說是件無足掛齒的小事。這就導致了一種奇特的現象。海星有雌性也有雄性,因此原本它是一種有性生殖的生物,然而某些再生能力極強的海星種類,可以通過主動的二分裂形式進行無性繁殖,不過大多數海星通常還是通過體外受精繁殖的。

圖片來源于網絡參考資料:知乎、知網

來源: 大洋樣品館 張老師

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

大洋樣品館 張老師

大洋樣品館 張老師