編者按:習近平總書記指出,“科學普及是實現創新發展的重要基礎性工作。”為助力高水平科技自立自強,中國科協科普部聯合光明網推出“院士高端科普”欄目,邀請各領域院士就我國當下熱點科技問題給予權威解答,服務引導更多科技工作者提升科研科普能力,促進全民科學素質提升,為科技強國建設貢獻科普力量。#千萬IP創科普

很多人好奇我為什么會從物理轉到數學,又在數學的基礎上開創了金融數學。其實說起來,這更像是一連串偶然的交叉——我從未刻意想過要“跨學科”,但恰恰是這些看似偶然的跨界,讓我摸到了金融數學的大門。

一場“倒著走”的數學發現

上世紀90年代初,大概1989年前后,我在數學研究中偶然發現了一個特別的東西。我們都知道,通常的隨機微分方程是“正著解”的,就像順著時間從現在推到未來;但我找到的方程,居然能“倒著解”——從將來往現在推。我們給它起了個名字,叫“倒向隨機微分方程”。

發現這個方程時我特別興奮,不光找到了它的解法,還琢磨著怎么用。因為我原本是學物理的,開始總想著把它往物理上靠,甚至給研究結果起了個“非線性費曼-卡茨公式”的名字——費曼是大名鼎鼎的物理學家,從這個名字就能看出我的“物理情結”。

直到1992年去法國巴黎進行學術交流,我才知道這個發現的另一層意義。法國學者聽說這個方程時,比我還激動,拉著我說要好好研究。后來我才明白,他們正在進行金融數學研究,而這個“倒著解”的方程,也正是他們急需的工具。

一開始我還不太樂意——我們那個年代的學者很少談“錢”,總覺得研究金融太“實際”了。我還想拉著他們一起搞物理,但他們給了我一堆法語資料。回國后,我組織了討論班,大家一起把資料翻譯成中文慢慢啃。越研究越發現,那些看似抽象的數學,在金融里居然變得各就各位、非常具體。

原來,這正好能解決金融里的“期權定價”問題。1992年的中國,大家剛接觸股票,很少有人知道什么是期權,但歐洲已經在這方面突飛猛進。我們沒耽誤時間,把這個數學工具用到金融里,不知不覺就成了中國金融數學的開拓者。

從“預期”到“非線性期望”:給風險算筆明白賬

很多人問我,“非線性期望”到底是個啥?其實說簡單點,它和我們常說的“預期”有關。

你買東西會預期價格,出門會預期天氣,這些都是對未來的價值的判斷。在金融里,“預期”更重要——比如一家銀行放貸款,得預期借款人會不會違約;進出口公司做貿易,得預期匯率會怎么變化。這些預期不是瞎猜,得用數學算出來,這就是“期望”。

傳統的概率論告訴我們,一個事件發生的概率是多少,比如“明天降雨概率30%”。但金融市場太復雜了,很多風險是“看不見的”——就像你想把一船貨從伊朗運到英國,路上可能遇到戰亂、海盜,這些風險沒法用確定的概率算。這時候,非線性期望就派上用場了。

它就像一個更靈活的“風險計算器”。傳統期望是“線性”的,就像用固定尺子量東西;而非線性期望能根據實際情況調整“尺子”,把那些隱藏的、不確定的風險都算進去。比如剛才說的船運,用非線性期望能算出:為了規避這些風險,需要準備多少運費、保險費,甚至要不要換條航線。

1997年亞洲金融危機時,索羅斯橫掃東南亞,靠的就是對期權定價的精準計算。如果我們能早點用這些數學工具度量風險,就能提前準備足夠的準備金,心里更有底。這就是非線性期望的價值——它不是消除風險,而是讓我們看清風險有多大,該怎么應對。

跟著興趣走,總會碰到“對的時間”

有人說我跨學科很“厲害”,其實我從沒刻意規劃過。學物理時打下的基礎,讓我對“動態變化”很敏感;轉向數學后,又掌握了描述變化的工具;最后碰到金融的需求,正好把兩者結合起來。

這就是交叉科學的魅力:物理讓我理解“世界如何運行”,數學讓我掌握“描述運行的語言”,金融則給了我“解決實際問題的場景”。就像倒向隨機微分方程,單看是個數學公式,但放到金融里,就成了給風險定價的鑰匙。

有人問我,為什么能在數學上有點突破?可能因為太“沉浸”了。高中時我就打定主意要做科學,先學好數學——因為物理、化學等所有學科,沒有高深的數學都走不遠。那時候沒人指導,全靠自學,但就是喜歡,解出一道難題的快樂,比什么都實在。

現在的教育太看重“熱門”,孩子們學什么都跟著潮流走。其實我當年學數學時,沒人覺得這能當飯吃,但興趣推著你往前走,總會碰到合適的機會。就像我從沒料到,當年為物理準備的數學工具,后來居然會在金融里大放異彩。

科學需要坐冷板凳,也需要跨學科的眼光——可能你今天學的生物,明天就會用到計算機;你研究的數學,后天可能就會解決環境問題。

最后想和年輕朋友們說,金融數學也好,非線性期望也罷,本質上都是幫人類更好地認識世界的工具。就像我們用望遠鏡看星空,用顯微鏡看細胞,這些數學工具讓我們看清金融的規律、風險的模樣。只要保持好奇,跟著興趣走,每個人都能找到自己的“交叉點”。

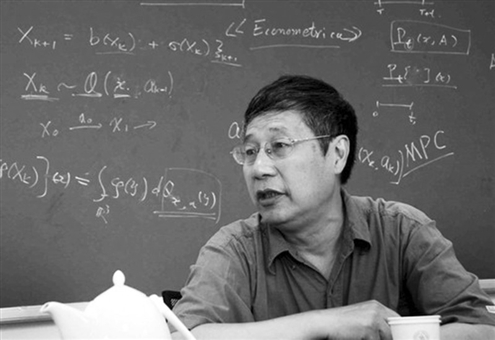

(本文系未來科學大獎十周年慶典期間光明網采訪彭實戈院士的內容,記者宋雅娟、蔡琳采訪整理)

來源: 科學報國正當時

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科學報國正當時

科學報國正當時