霧霾,是一段想起來就“憋氣”的過往。

2013年初,北京連續數日空氣污染指數爆表,“霧霾”一詞首次成為我國年度關鍵詞。那一年,北京PM2.5年均濃度89.5微克/立方米,河北邢臺更是達到160微克/立方米,均遠超世界衛生組織安全線。“PM2.5”成了全民關注指標,公眾對呼吸安全的焦慮登上輿論高地。戴口罩成為出門標配,空氣凈化器銷售火爆。

今時今日,當我們仰望天空見蔚藍,已不再會發出“今天見到藍天”的感慨。因為,藍天已成為日常。2024年,全國空氣達標城市比例從2015年的21.6%躍升至65.5%,其中PM2.5年均濃度達標城市數量達到252個,占全國城市約75%,比2015年增加了138%。京津冀等重點區域更是完成了空氣質量的“翻篇式”跨越。

《藍天之路:十年巨變·2030展望》便是這場空氣革命的完整紀實,這份報告由公眾環境研究中心在中國環境新聞工作者協會指導,能源基金會支持下撰寫,用詳實的數據、典型的案例和科學的分析,繪制出中國空氣治理“從污染到共治”的全景畫卷,為未來環保之路提供了“全民參與、系統攻堅”的經驗模板。

我們從中提煉出四個關鍵詞,帶你讀懂藍天回歸背后的國家力量與全民行動。

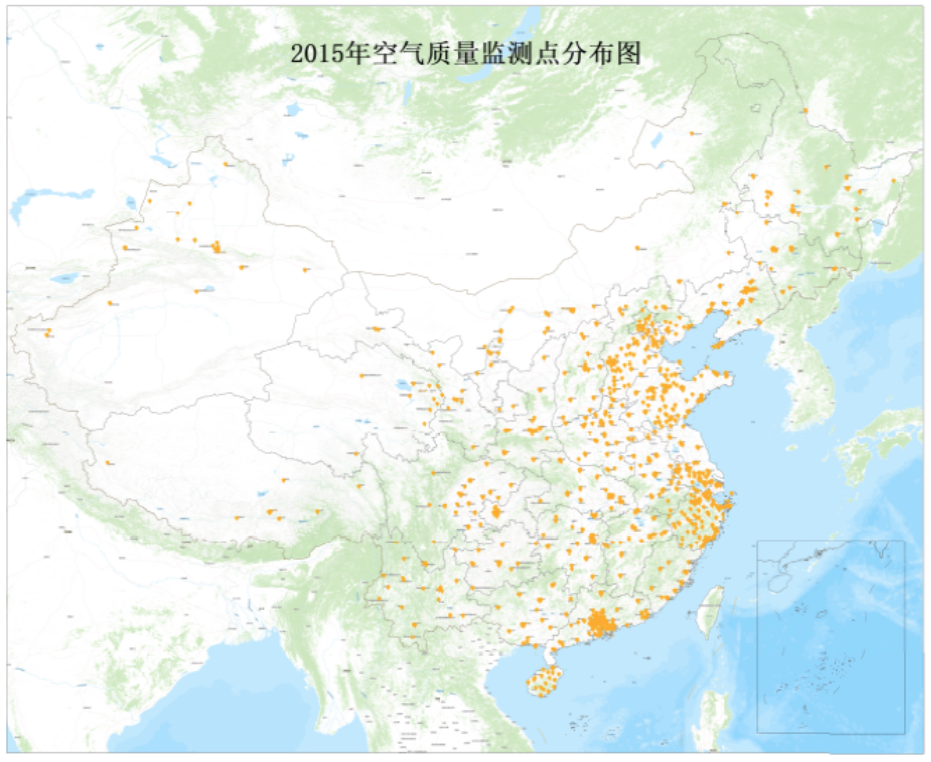

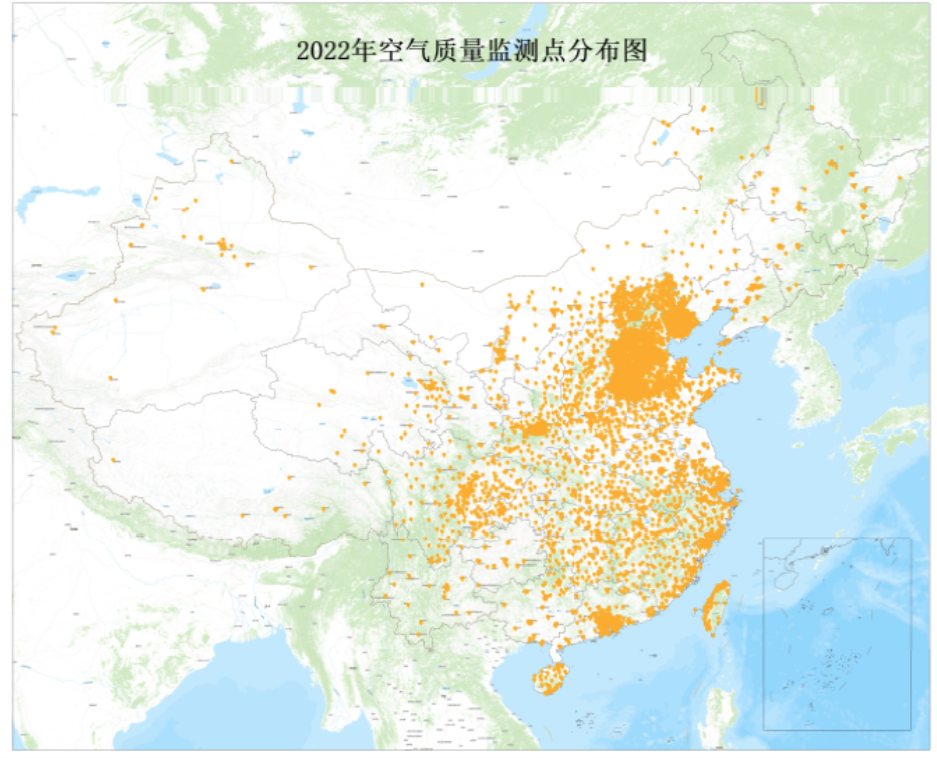

圖:十年大氣環境治理進展。來源:《藍天之路:十年巨變·2030展望》,公眾環境研究中心,2022,P29。

【關鍵詞一】看得見:全球最密集的空氣質量監測網絡

空氣治理的第一步,是知道問題所在,也就是“看見”污染在哪里,程度如何。

2011年11月,國務院積極回應社會關切的霧霾問題,做出了開啟PM2.5等污染物監測和發布的重要決定。2013年起,我國投入空前資源,僅用三年時間便建成全球最大、最密集的空氣質量國家監測網,實現對PM2.5、PM10、SO?、NO?、O?、CO六項污染物的24小時實時監測發布。此后,全國空氣質量監測網絡不斷擴展壯大。

截至2024年,通過網絡公開渠道可獲得實時空氣質量監測數據的點位為8684個,構建起全球最大、最密集的空氣質量監測網絡,監測精度可細化至街道層級,真正實現“城市氣質”實時可視化。

讓污染被看見,讓治理精準化。數據讓污染不再隱藏于“平均值”里,也為地方政策評估、企業排放監督、公眾健康預警提供了堅實依據,同時提升了大氣治理的科學性,增強了公眾的理解與信任。

圖:空氣質量監測點位分布圖。來源:《藍天之路:十年巨變·2030展望》,公眾環境研究中心,2022,P9。

【關鍵詞二】管得到:信息公開掀起“精準治污”新時代

解決污染,不能只盯“天上的霾”,更要看到“地上的源”。

自2013年起,山東、浙江、福建、安徽、江蘇、上海、江西、內蒙古等省區市率先向社會披露重點監控企業自動監測信息。到2014年,重點監控企業自動監測信息公開已覆蓋全國除西藏外的各省、市、自治區,開創了全球污染源自動監測數據大規模實時公開的先河。

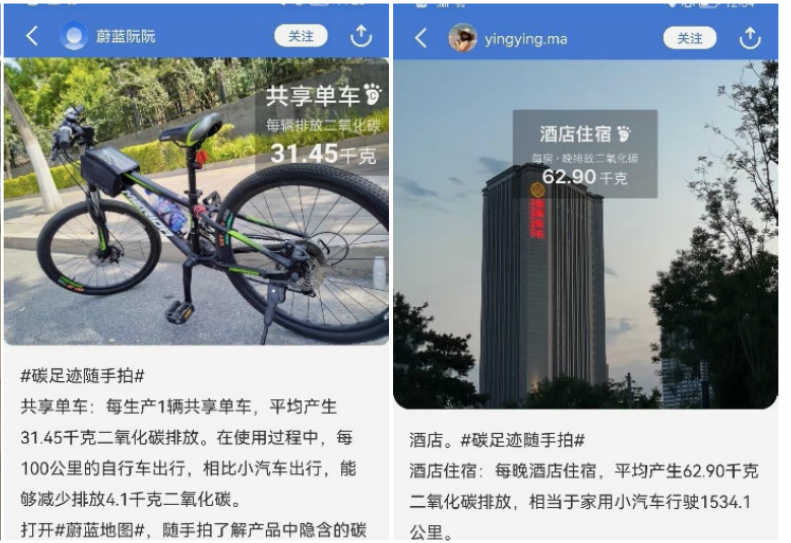

“蔚藍地圖”等平臺,通過獲取公開發布的自動監測信息公開,集成到手機APP上,并通過便于公眾理解的可視化方式呈現。這意味著,只要想了解,任何人都能在手機上查到某工廠此刻排了什么、是否超標。這場治理上的“透明革命”,杜絕了企業排污的“黑箱操作”,實時數據被公眾、媒體、環保組織“看得見、說得出”,監管不再是“搞突擊”,而是全天候、全流程的無死角“云監督”。此外,公眾監督實時落地,看見問題的同時,便可選擇發起有理有據的“微舉報”:“蔚藍地圖”APP創新性地融合移動互聯與社交媒體功能,其“微舉報”機制構建起一道千萬人共同參與的“社會空氣監督防線”。

圖:蔚藍地圖-在線地圖。

數據透明讓公眾能夠直接監督,舉報有理,“你排多少我能看見”。據“蔚藍地圖”數據,截至2024年,公眾通過環保平臺發起企業質疑,推動共計6580家重點排污企業公開回應,做出公開說明累積13996次。市民用手機舉報排污,用數據“盯緊”身邊的污染源,形成強大的輿論“倒逼”機制,成為治理鏈條中的活躍“節點”。

數據透明讓社會監督更加客觀、有理有據——公眾環境研究中心、綠色江南、自然之友、空氣俠、上海青悅環保、蕪湖生態中心、青贛環境、綠行太行、青島清源、綠行齊魯、綠滿江淮、行澈環保等機構在環境數據開放基礎上,開展的環境社會監督,架構起民間力量與政府、企業的良性互動,多元主體的協同發力,不僅讓環境問題在陽光下無所遁形,更推動著企業從被動整改轉向主動治污,促使監管效能持續提升。

數據透明更讓市場主體開始對環保合規有了“硬性要求”,品牌企業將環境合規納入供應商準入與考核體系,金融機構把環境風險評估嵌入信貸審批流程…… 這些基于數據的市場機制,正以 “看不見的手” 倒逼大批排污單位加快整改、推進綠色轉型,讓環保合規從政策要求逐步轉化為市場競爭的內在邏輯。

這背后,是國家環境治理邏輯的升級,也是真正意義上的“制度創新”。監管不再是“上對下”的環保靠政府,而是“全社會協同”——政府、企業、品牌企業、金融機構、社會公眾協同共治的中國生態文明建設新階段。

【關鍵詞三】減得下:數據背后的實質性污染減排

氣溫升高,是因為地球處于“大環境升溫期”?

臭氧空洞縮小,是因為自然波動天然恢復?

問題一旦宏大,人們便很自然地將“變化”歸因于“天意”。十年前,蔚藍的天空確實常常需要“等風來”,以至于如今藍天多了,還有人疑問:“是不是風大、風多了?”

那么,空氣到底是“天幫忙”還是“人努力”?讓我們用污染排放硬數據,來厘清大氣環境治理的真實成效:

?全國二氧化硫(SO?)排放量由2006年最高值2588萬噸下降至2023年度的238萬噸,降幅近91%,二氧化硫因此退出“十四五”約束性指標;

?全國氮氧化物(NO?)排放總量由2011年高峰的2404.3萬噸,下降至2023年的957.8萬噸,下降幅度達60.16%,其中工業源NO?排放降幅高達81%;

?顆粒物(PM)方面,全國顆粒物排放總量由2014年的1740.8萬噸下降至2023年的498.4萬噸,下降幅度達71.4%,其中工業源顆粒物排放下降幅度達78.9%。

污染物排放量的大幅下降直接反映在空氣質量提升上:

?京津冀及周邊地區(原2+26城市)PM2.5年均濃度從2013年的114μg/m3,下降至2024年的42μg/m3,下降幅度超過62.9%,北京PM2.5年均濃度更是從89.5μg/m3降至30.5μg/m3,空氣質量實現歷史性突破;

?全國空氣質量達標城市由2015年的73個(21.6%),上升至2024年的222個(65.5%),其中PM2.5年均濃度達標城市數量達到252個,占全國城市約75%,藍天不再是奢侈品。

這些成果并非源于“風大風多”,而是源于一次次實打實的結構調整與系統治理。可以說,藍天回歸的背后,是我們對自然的尊重、政策的堅定推動,以及全社會的協力協作。

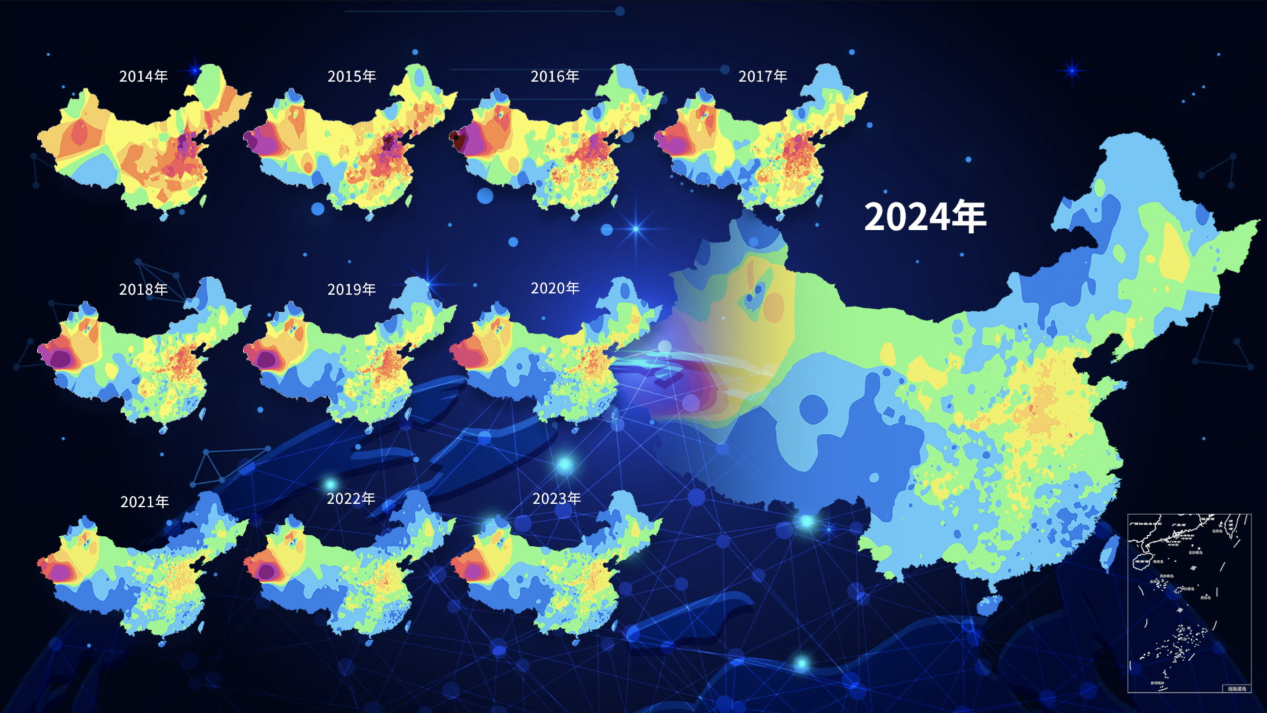

圖片來源:五分鐘聊碳。

那么,我們究竟做對了什么?

首先是源頭控煤,調整能源結構。自“煤改氣”“煤改電”以來,全國累計關停小煤電裝機容量超1億千瓦,天然氣“北上”、清潔能源替代加速推進,散煤治理在重點地區取得關鍵性進展,僅“2+26”城市和汾渭平原就替代散煤用戶2500萬戶以上,相當于減少散燒煤五六千萬噸。重點行業普遍完成脫硫、脫硝、除塵設備升級改造。據統計,僅2018年鋼鐵行業就完成超低排放改造產能超2億噸,大幅削減了工業源污染。

二是車輛換代,清潔交通提速。汽車排放標準由國五躍升至國六,新注冊新能源車突破1300萬輛,與此同時,多個城市加快公交、出租、物流等領域電動化轉型,移動源污染有效下降。

三是數智賦能,全民參與減排。實時空氣監測網絡從2015年的1515個點位擴展至2022年的9647個,漲幅536.8%;截至2022年7月全國近6萬家企業污染物在線監測數據對公眾開放,公眾可通過“蔚藍地圖”隨時查詢排放情況,微舉報、社交監督成為常態化治理力量。

更重要的是,這場系統性環保行動并未以犧牲經濟發展為代價。反之,在一系列結構調整與綠色轉型中,不少重點城市實現了經濟與環保“雙贏”:在空氣顯著改善的同時,GDP年均增長仍保持在6%以上。這正說明,環保與發展并非水火不容,而是可以“協同進步、雙輪驅動”。

中國的環保工作不是“突擊戰”,而是基于結構性調整的“系統戰”。它依靠國家政策的堅定推進,也得益于企業的技術進化與社會的共同參與。減排不再僅僅是“自上而下”的任務,而成為“自下而上”內化的責任和驅動,這些改變,正是藍天之路“減得下”的真正底氣。

圖:全國PM2.5濃度分布。圖片來源:蔚藍地圖。

【關鍵詞四】學得到:從“藍天之路”到“低碳未來”

過去談環保,往往是“專家講、百姓聽”,公眾僅能“憑感覺說話”;而如今,公眾在空氣治理中的角色已經徹底逆轉,通過“看見”隨時監督,在一次次發出質疑中學習成長,進而成為環境治理的建議者、參與者,甚至推動者。

而在邁向“雙碳目標”的新階段,這套“讓百姓看見”的成功經驗,被遷移到了碳排放治理中,代表工具之一,便是公眾環境研究中心開發的“碳易查”。

“碳”過去是一個抽象名詞,排多少、怎么排,普通人很難感知。但現在,在“蔚藍地圖”App上,用戶只需拍照或搜索,就可以查詢到一件產品的碳足跡。小到一顆蘋果、一瓶礦泉水、一件T恤,大到一臺空調、一輛電動車,平臺都能給出基于其全生命周期的碳排放數據(單位:千克CO?e)。這種碳排放量“可視化”表達方式,打破了碳排放的“專業壁壘”,讓低碳變得具體、生活化、可選擇。截至2025年中,碳易查收錄了30000多種產品碳足跡數據,涵蓋衣、食、住、用、行、工業、農業等多個日常生活和消費領域。

圖:“蔚藍地圖”App碳易查小工具,可拍照查詢生活中身邊物品的碳足跡數據。來源:《藍天之路:十年巨變·2030展望》,公眾環境研究中心,2022,P94。

碳易查將復雜專業的碳排放數據轉化為人人可查、可評、可用的生活工具,為公眾學習低碳知識、參與低碳生活打開了一扇門。未來如果有更多產品標注“碳標簽”、更多城市建立“碳地圖”、更多機構基于這些數據做出綠色選擇,那這條從“藍天之路”延伸出來的“低碳之路”,不僅是制度設計者的理想,也是每個人腳下真實可走的路徑。它讓“碳中和”從國家戰略,走進每個市民的日常選擇中。

圖:公眾環境研究中心官網·碳足跡隨手拍,https://www.ipe.org.cn/index.html。

藍天回歸:不是終點,而是生態文明制度治理的新起點

十年藍天保衛戰,不僅刷新了中國城市的蔚藍天際,成為我國生態文明治理之路上的一場勝利,更在全球氣候治理中樹立了“制度可復制、路徑可借鑒”的中國樣本:讓數據說話,讓制度托底,讓公眾參與,讓市場有為。這不僅是一種治理思維的呈現,也是一份未來的規劃藍圖。

藍天回歸并不意味著治理的結束,而是未來持續攻堅的方向。臭氧污染正在成為新的難題,達標城市比例仍需提升,產業轉型帶來新的結構性污染隱患,城市之間的空氣質量差異依然顯著。更關鍵的是,如何從“藍天戰役”過渡到“綠色轉型”,帶動土壤、水、固廢等其他環境領域的聯動治理,讓高質量發展真正與生態文明同頻共振,才是下一個十年的任務。

在“十四五”規劃和“雙碳目標”引領下,減污降碳協同增效將成為時代主旋律。全國碳市場正在探索將污染物排放納入碳核算體系,進一步推動“用環保指標說話”的制度革新。下一個十年,藍天之外更要守住“綠色地圖”。

圖:公眾環境研究中心官網·公眾參與平臺,https://www.ipe.org.cn/CityEnvironment/homepage.aspx。

所以,如果你也曾在霧霾中彷徨,在藍天下歡笑,請花一點時間讀一讀這份《藍天之路——十年巨變·2030展望》。你會發現,生態環境的日新月異,和你我息息相關。它藏在你每天呼吸的空氣里,藏在你曾經留意到的生活點滴中,也藏在每一個為改變而行動的微小決心里。

藍天雖無聲,卻最有力。它記錄的是國家的治理能力的進步,也是公民的獲得感的提升。也許今天的你,只是看完這篇文章的一位讀者。但明天的你,可能就是守護藍天的一份子。

《藍天之路:十年巨變·2030展望》,公眾環境研究中心,2022。

參考資料

深入了解中國環境治理背后的制度邏輯與數據支撐,這不僅關乎環境,更關乎未來生活質量、城市競爭力和國家軟實力的持續躍升。《藍天之路:十年巨變·2030展望》下載鏈接:

(中文版)https://wwwoa.ipe.org.cn//Upload/202302080449245254494a76a3438a4d74bc3f3c7cac582c51.pdf

(英文版)

https://wwwoa.ipe.org.cn//Upload/2023071305092920894bbf7f0ac14b4057ac279bfa3eb5da4c.pdf

來源: 五分鐘聊碳

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

五分鐘聊碳

五分鐘聊碳