連日來,密云水庫開閘泄洪的鏡頭牽動(dòng)人心。

京城之水,自古便非溫順溪流。

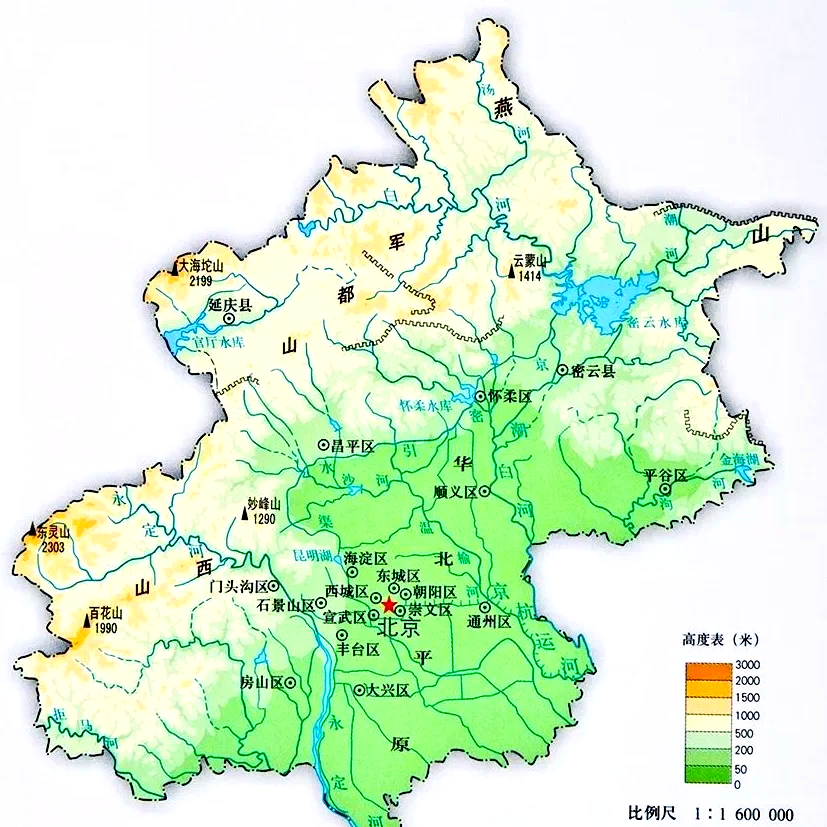

當(dāng)我們俯視北京地形圖,便讀懂了水的來去密碼——西擁太行余脈,北枕燕山屏障,如巨人張開臂膀;東南則坦蕩如砥,直抵渤海之濱,恰似一只向海傾斜的巨大“簸箕”。永定河、潮白河、北運(yùn)河、拒馬河、泃河,如葉脈般在這簸箕上鋪展,最終匯入海河,奔向渤海。

(圖 北京市地形、水系分布圖)

這座簸箕之城,與水結(jié)緣千年。老北京傳說中,劉伯溫建城時(shí)為鎮(zhèn)“苦海幽州”水患,曾設(shè)“鎖龍井”降服龍王;乾隆年間,永定河屢屢泛濫,皇帝親賜“永定”之名,寄托馴服洪流的深切期望;老舍先生筆下,暴雨中的北平“成了水世界”,連人力車夫都“不敢再跑”,城市脈搏幾近停滯——這些故事,無不訴說著北京與水既共生又博弈的滄桑歷史。

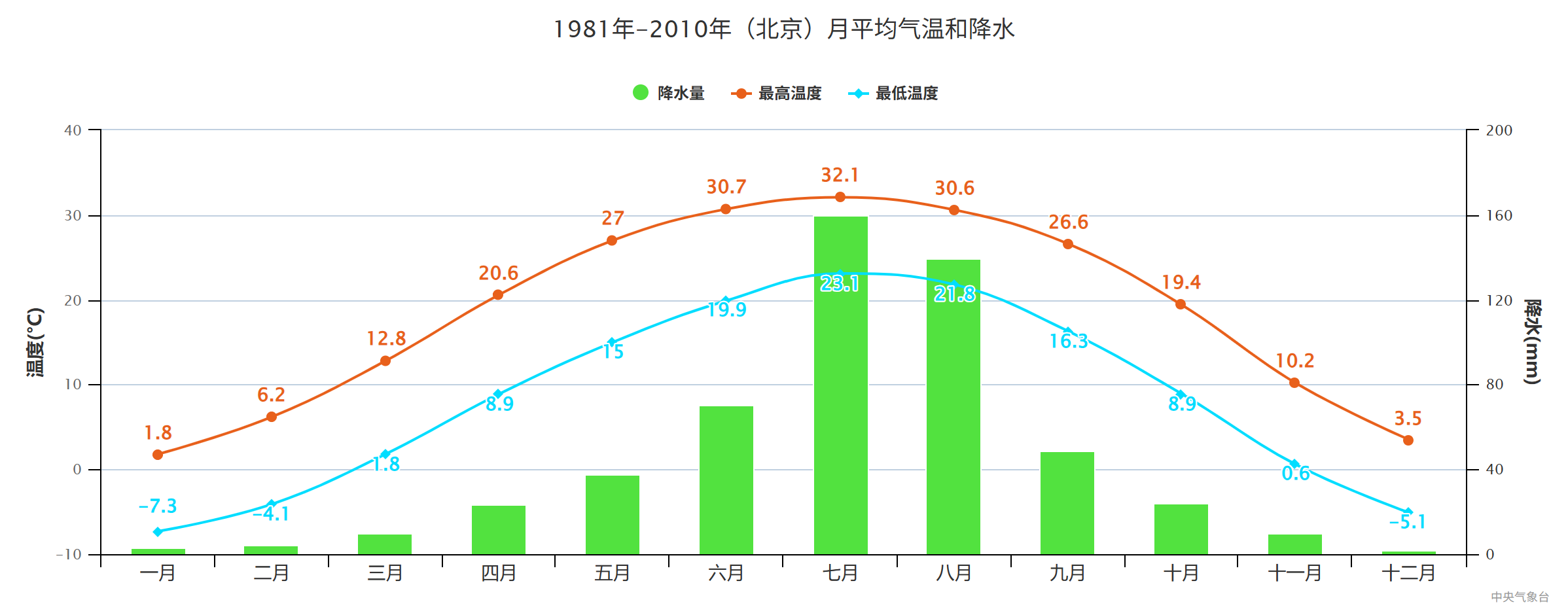

北京年均降水約600毫米,數(shù)字看似尋常,卻暗藏玄機(jī):近七成雨水集中于夏季!尤其每年七月下旬至八月上旬的“七下八上”時(shí)期,是北京降水最密集、最猛烈的核心時(shí)段。

(圖 北京月氣溫、月降水量變化)

此時(shí)的雨,常如天公潑墨:

短促暴烈:雷聲未落,雨點(diǎn)已似箭矢擊打窗欞;

點(diǎn)面莫測:城東暴雨如注,城西卻驕陽似火;

“暴雨三兄弟”:短時(shí)強(qiáng)降水常攜雷暴大風(fēng)與冰雹同行。

當(dāng)極端暴雨降臨簸箕地形,威力陡增。山洪裹挾泥石奔涌而下,平原瞬時(shí)化作澤國。2012年“7·21”特大暴雨,單日狂瀉190毫米,城市血脈幾近凝滯,至今令人心悸。城市快速“生長”亦加劇水之憂:昔日星羅棋布的河道、坑塘被水泥森林取代,雨水無處遁形,內(nèi)澇便成頑疾。

面對汛期挑戰(zhàn),京城以智慧回應(yīng):

巨型“水缸”守護(hù):密云水庫等20余座水庫如巨掌攏住洪峰,守護(hù)下游安瀾;

預(yù)警先知:隨時(shí)關(guān)注氣象預(yù)警,暴雨前減少外出;

避險(xiǎn)有方:繞行地道橋、下凹橋區(qū)等易積水點(diǎn),山洪溝谷勿停留;

科學(xué)認(rèn)知:理解“七下八上”規(guī)律,備好應(yīng)急物資。

水能載舟,亦能覆舟。南水千里迢迢潤澤京城后,水庫功能悄然轉(zhuǎn)變——既要科學(xué)泄洪為暴雨留出通道,亦需為干渴的秋冬儲(chǔ)備珍貴水源。這柄“雙刃劍”的平衡之道,正是現(xiàn)代城市水治理的核心智慧。

北京與水的情緣,是千年簸箕地形與季風(fēng)氣候交織的命運(yùn)劇本。理解其規(guī)律,科學(xué)應(yīng)對其挑戰(zhàn),古老京城的水脈故事,終將在智慧與韌性中續(xù)寫平安篇章。

來源: 氣象萬千

科普中國公眾號(hào)

科普中國公眾號(hào)

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

氣象萬千

氣象萬千