實現廢水病原體現場監測是提升新發傳染病預警能力和降低運行成本的關鍵環節,但傳統方法受限于高成本與復雜操作,難以在基層推廣。針對這一挑戰,中國科學技術大學聯合福建醫科大學附屬協和醫院在《國家科學評論》(National Science Review)發表研究論文,提出集核酸提取、擴增、檢測于一體的現場化廢水監測系統(WATER NEWS),為解決當前公共衛生監測資源不均衡問題提供了可持續方案。

廢水流行病學

自21世紀初以來,包括中東呼吸綜合征冠狀病毒、寨卡病毒、埃博拉病毒、新冠病毒和猴痘病毒在內的一系列傳染性病原體頻繁出現,導致廣泛感染和高死亡率。在此背景下,基于廢水的流行病學(Wastewater-Based Epidemiology, WBE)在疫情監測與控制中的價值日益凸顯。與臨床樣本篩查相比,廢水監測將關注點從個體感染轉向社區感染趨勢,為流行病學調查提供了一種更高效、更全面的途徑。

后新冠時代下的廢水監測模式

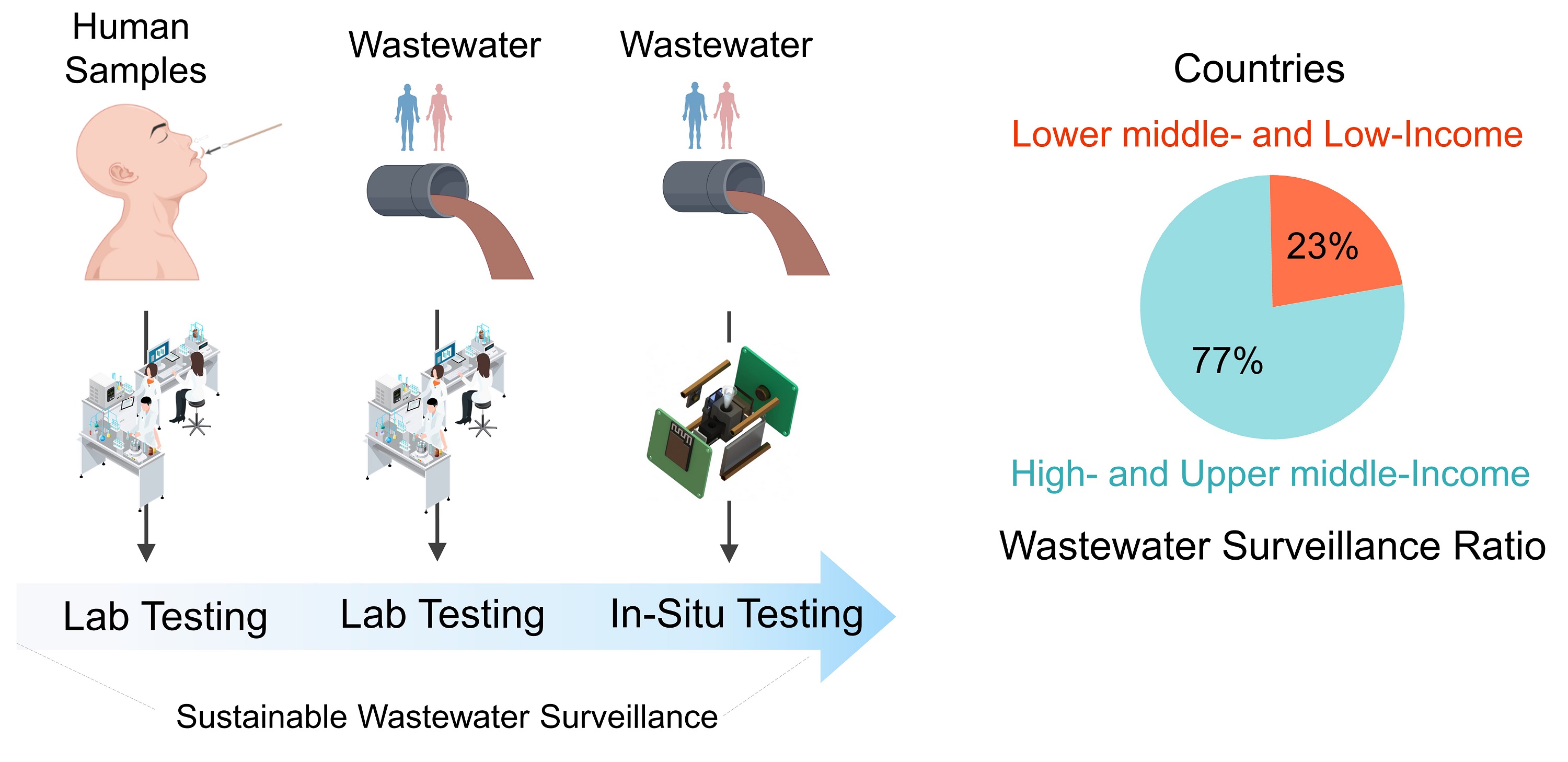

傳統的廢水監測模式表現為:廢水點取樣,轉運至集中檢測的實驗室,進行水樣中病原體的核酸分析。目前,已有數十個國家和地區實施了廢水監測計劃,但由于高昂的成本和復雜的實施要求,僅有約16個中低水平收入國家和地區采用了此類計劃,這僅占所有實施此類計劃國家和地區的大約23%。同時,隨著世界進入“后新冠”時代,如何平衡該舉措的投入和社會效益成為發展可持續的廢水監測模式的關鍵。

可持續的現場檢測方法

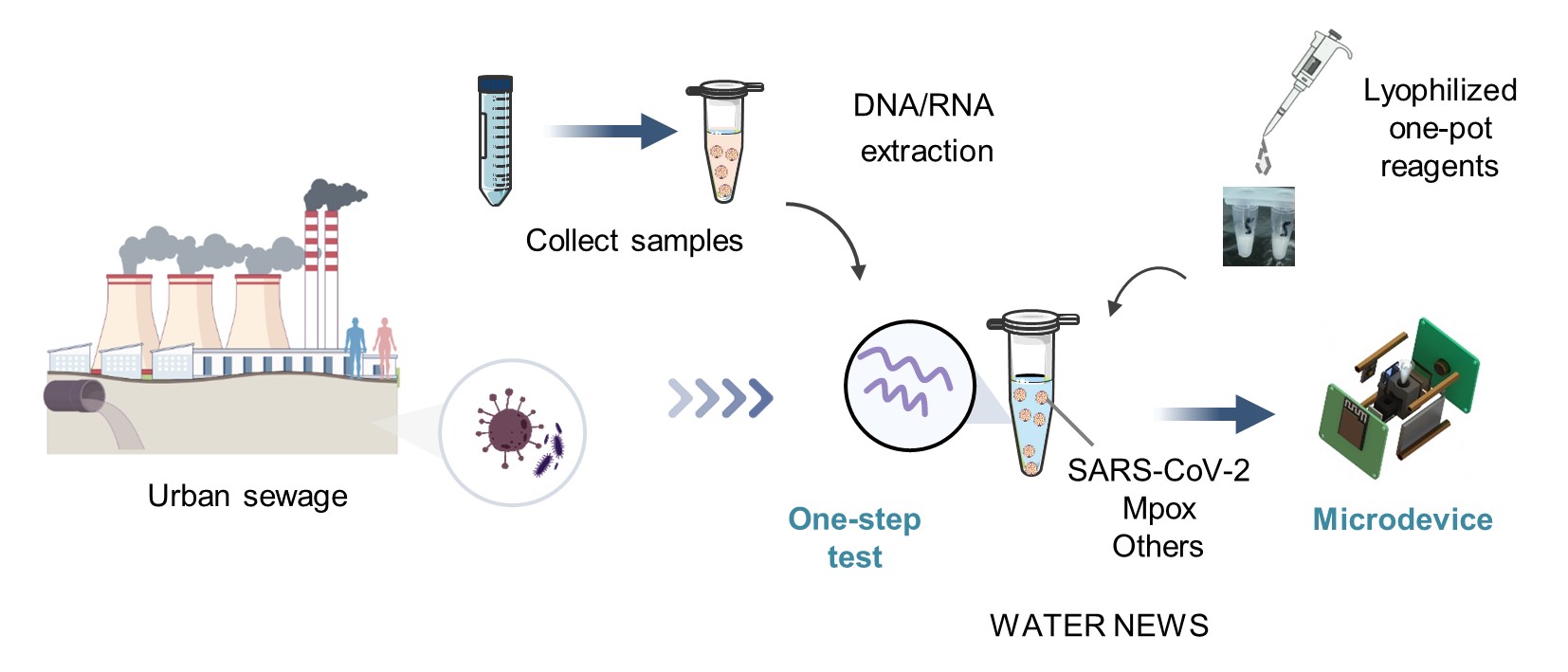

針對該問題,研究報道了一種基于CRISPR的一鍋式廢水預警系統—WATER NEWS(Wastewater Analysis and Epidemiology Recognition: Necessary On-site Early Warning System)——可在現場快速高效地檢測廢水中的病原體。研究系統解決了現場檢測中所普遍面臨的“核酸氣溶膠污染”、“檢測時間長”、“冷鏈運輸和儲存”以及“大型儀器依賴”等問題,在實際廢水點進行了示范運行,綜合成本相較于傳統實驗室檢測下降了一半。該研究成果為后新冠時代發展可持續的廢水監測范式提供了重要參考。

【了解更多】

WATER NEWS:a field approach for sustainable detection of pathogens in wastewater. National Science Review. doi 10.1093/nsr/nwaf275

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社