從浙江科技大學的文化素質教育基地建設,到面向青少年的場景式科普實驗,再到聯結浙江與西藏那曲的公益研學,我的探索之路始終圍繞著“跨學科”與“點燃好奇”,堅信教師應用專業與溫度,陪伴每個生命發現更廣闊的世界。那么這條路是如何一步步走出來的?它又帶來了怎樣的可能性?

文化基因的萌芽

我出身書畫藝術氛圍濃厚的家庭,后轉向工業設計領域學習。雖非傳統“學霸”,但文理工融合的成長經歷讓我深刻認識到跨學科思維的重要性。在浙江科技大學工作期間,我負責校級文化素質教育基地建設。依托學校中德合作背景和工科優勢,推動多維度文化實踐:

**社團矩陣:**管理茶社、琴社(以古琴為特色)、書畫協會、文學社,融合傳統戲曲與現代劇的“水墨丹青劇社”與晴嵐戲曲社;

**文化載體:**運營校內有聲平臺,籌備短視頻科普陣地;

**品牌活動:**疫情期間聯動浙江省出版聯合集團、浙二醫院等多家大型平臺結合世界讀書日舉辦書評大賽、百名教授講座、戲劇創作等跨領域活動。

知識共享生態

為豐富工科院校的文化氛圍,我們精心搭建了一個多元融合、動態生長的文化素質教育實踐平臺。

平臺的活力首先體現在非遺活態傳承上:每月緊扣節氣文化(如端午、中秋),策劃非遺主題活動,活動內容從茶藝的展演到書法、章法、刀法,各類力量的韻律,金石篆刻的匠心傳承,這些都吸引了大量校內師生參與,國際師生也積極加入其中,各類文化碰撞,這種文化的浸潤激發了更深層的跨學科對話,打破院系圍墻,拓展人文學科的講座內容:邀請生物化工教授拆解黃酒發酵的生化密碼、邀請機械、電氣教授展示3D打印魯班鎖的創新,土木建筑團隊動手還原宋代斗拱的榫卯智慧,這些都實現了理工思維與人文視角的深度交融。

為了進一步催化這種思想碰撞的奇效,定期組織各類文化活動,有講座沙龍“在路上找到自己”、有考研知識分享、有職業教育規劃、有研究茶多酚提取生物實驗。我們致力于跨學科同學們可以并肩而坐,展開頭腦大風暴。

**轉折:**從大學生到青少年的科普深耕

在為校研究生院校徽設計的(融合漢字與德式元素)的過程中,我深刻意識到創新思維的培養需要**“更早播種”。這一認知在我成為母親后更加明晰,于是聯合(寓樂灣)現新東方智慧教育等專業機構,共同開啟了面向青少年的科普實驗計劃**。

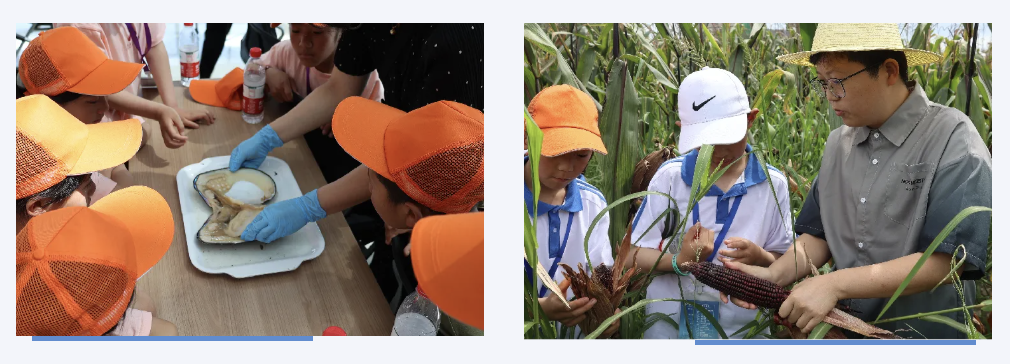

我們組建跨學科研發團隊——成員包括師范生、外教和科研人員——專門開發覆蓋幼兒園至小學階段的實踐課程體系。課程摒棄照本宣科的模式,堅定推行場景式教學革命,帶領學生深入田間地頭、珍珠養殖基地、航天育種基地等各類實驗室的真實環境。

例如,在《天工開物》實踐課上,孩子們能參與稻谷標本觀察實驗、創意盆栽、制作發酵酒釀或鹵水豆腐;采石、認石、雕刻、磨石、提取紅石礦物顏料、進行創意繪畫,這樣完整實踐鏈條。在珍珠研學項目中,通過解剖蚌殼、取珠、磨粉實驗,學習有核無核人工培育與天然珠的差異,將生物知識、美學鑒賞與創意表達緊密結合;細菌科普課程則通過直觀的洗手實驗,讓孩子理解微生物與健康的關系。這些所有的課程都踐行著一個核心理念:它們是動態的實驗課而非固定教案,教師需根據孩子的興趣反應,實時調整內容,核心目標始終是用生活現象點燃科學好奇心。

西藏那曲:公益研學的溫度

2023年,我們正式啟動了一項公益研學項目**“浙那石榴紅,科普萬里行”**。參與的有浙江科技大學、浙江樹人大學、浙江大學教師,大家都堅持公益活動,旨在給予西藏那曲的孩子們良好的深度體驗。

項目嚴格遵循的設計原則:在有限的行程中用最短時間最大化認知收獲,大力壓縮成本。

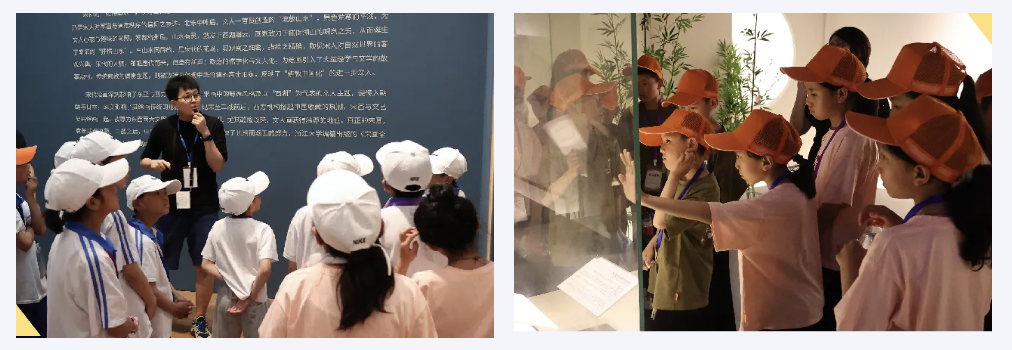

我們為孩子們精心規劃了科技文化路線:德清地理信息小鎮、浙江山海二十億的地質博物館;在良渚博物院、絲綢博物館體驗探索玉器、絲綢文明并參與考古實踐;在歐詩漫珍珠實驗室學習第五代傳承人的科研精神;在浙江大學高分子實驗室聽浙大精英講述人類文明。

而最深的觸動來自心靈紐帶的構建:我們還開設了心理交流課程,促進西藏孩子與浙江當地孩子之間建立真誠友誼,促進文化互動。

我內心強烈認識到,研學旅行可能是某些孩子生命中唯一一次走出家鄉的機會。我們肩負著用專業的知識與真摯的愛去開拓他們生命體驗的責任。我們唯有陪伴他們體會美好、體會愛,愿這些寶貴的體驗真正能夠陪伴他們一生。

**未來方向:**實驗室賦能與文化新解

今年9月,浙江科技大學科技文化科普工作室將聚焦兩大方向:

實驗室課程轉化:聯動小和山高教園區實驗室(化工、信息技術、機械制造),將部分專家的科研成果轉化為中學生可以玩的實驗課。

非遺科技化:以金石篆刻為切口,探索非遺文化現代化設計路徑。例如團隊現在考慮的“傳統文化扇改造”,計劃用鈣鈦礦涂層實現光電轉化照明功能,讓傳統工藝品兼具科技美感,讓非遺有科技元素和設計學元素,讓它們成為可推廣的生活美學。

“教師應如八爪魚,多維度感知學生的狀態與興趣。科普不是單向灌輸,而是觀察孩子被什么吸引,陪著孩子們走,再引導他們走向更高處。”創新源于好奇,而守護好奇需要放下“標準化教案”,在與客體的對話中去尋找,去創造那教育的靈感。

來源: 科小二

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科小二

科小二